★食べログ記事をアップしました↓

私とびょんぴょん舎

私が社会人となった1981年当時、流通業界は多店舗化と大型化への拡大期で、そもそも肉体労働業務のイメージが強かった流通業にも多くの院卒・学卒者が入社することが普通になってきた時代。

企業は何も考えずに言われたことを黙々と真面目にコツコツと働くことに加えて、ある程度の頭脳労働も期待するようになった。

新卒採用者はまず、現場に配置され、社会の洗礼を受ける。古参の従業員だけでなくパートさんからもシゴかれます。それに耐えて修行を積んでいると、私の場合は上司から将来の目指す姿を提示された。

「情報処理能力に長けた現場たたき上げの経営幹部」。

当時の人事担当者から後日談を聞いたことがある。当時の経営幹部は大企業出身者か事務管理部門出身者が多く占めており、現場との意識の疎通や課題の共通認識ができにくい状況だったらしい。その不足している部分を補うために長期的な人材育成に取り組み始めた時代だった。(もちろん大企業は10年以上前に取り組んでいたが)

以降、ジョブローテーションで生鮮食品各部門を担当しながら各部門で現実を知る体験を続けていると、たまたま担当した部門で大きな成果を上げることができ、ある経営幹部が調達部門に私を移動させてくれた。

その後、店舗部門の調達担当(バイヤー)と現場担当を行き来しながら店長や店舗統括部長などを経て、商品調達と販売企画を統括する本部長に昇任することになった。40代前半の頃なのでまだまだ意気軒昂、昼夜を忘れて業務に取り組んでいた。

特に業界の先進企業の取組や新進気鋭のメーカー、生産者など幅広く情報収集を自分でも実行していた時に導入したのが「ぴょんぴょん舎の冷麺」。

1990年代の頃、たまたま東北地方の産地視察に訪れた際、「ぴょんびん舎本店」に案内していただき実食し、その味に驚いた食体験もあって、いつか導入したいと温めていたが、当時は生鮮食品統括だったため導入はできなかった。

その後、2006年に本店を再訪し、実食した冷麺。

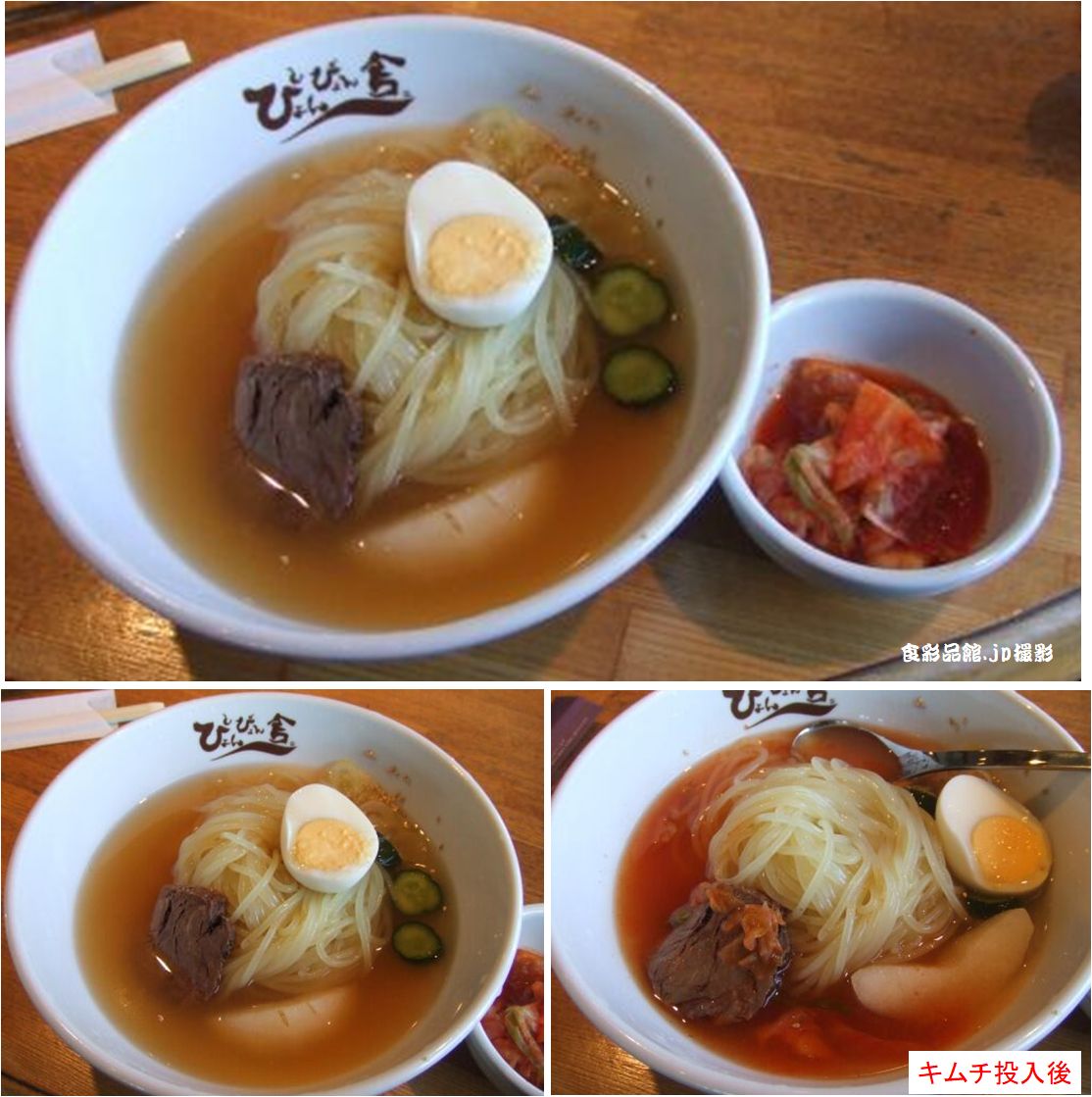

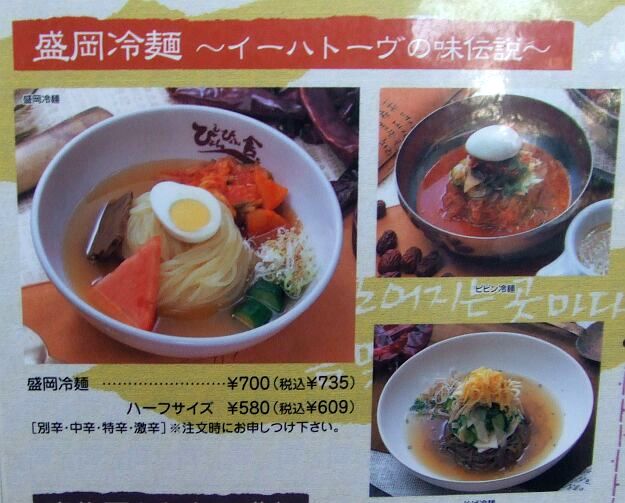

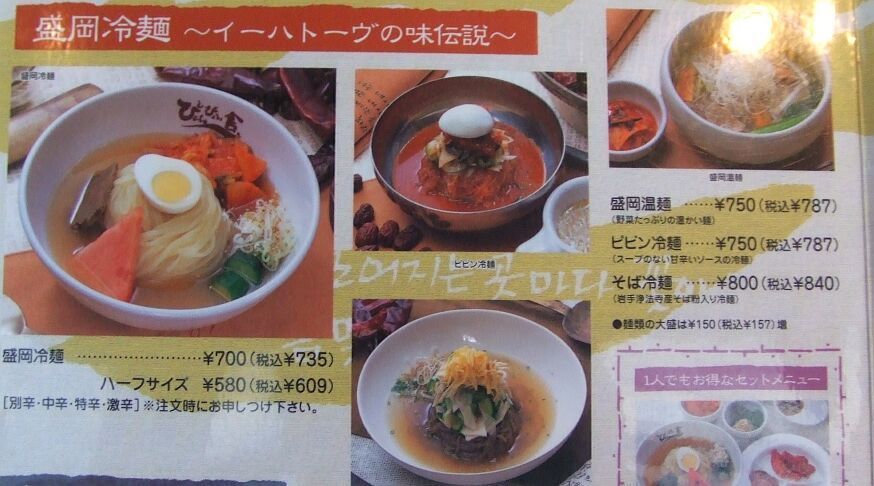

↓ 本店と実食冷麺

ぴょんぴょん舎の商品導入だけでなく、催事も実施したことを今でも覚えている。その後、有名百貨店でもぴんぴょん舎の催事を見かけるようになったので自分の眼力に自己満足(^ー^)。

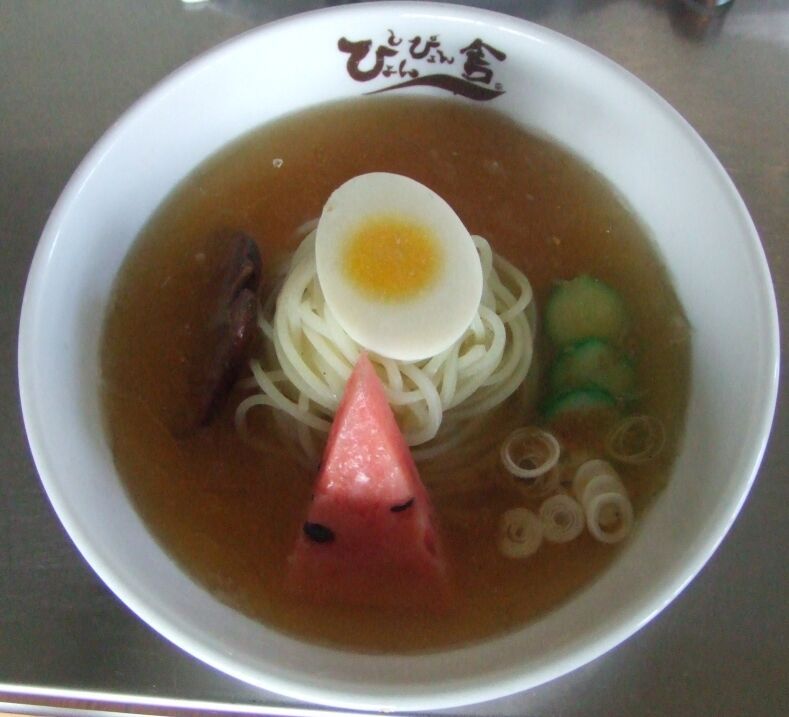

↓ 岩手手作り村のぴょんぴょん舎 冷麺(見本)

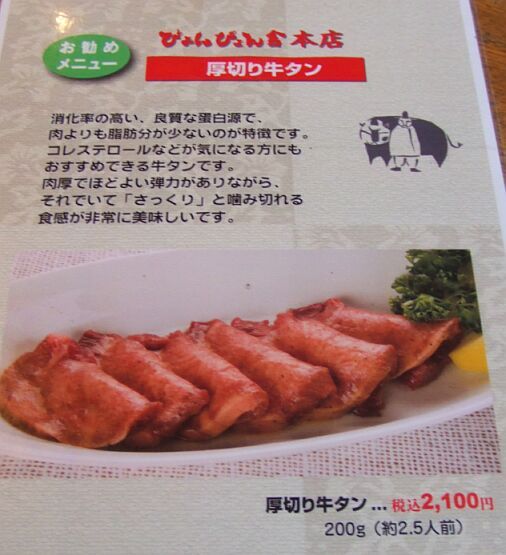

↓ 松坂屋本店(名古屋市) ぴょんぴん舎実食商品

盛岡冷麺とは

久々、ぴょんぴん舎で実食。今回は懐かしい本店ではなく盛岡駅前店で実食したが、その

実食感想の前に盛岡冷麺についておさらい。

有名な話なので誰でも知っているが、もともとは1954年の食道園(青木輝人氏)が朝鮮半島の冷麺を元として、日本人に合うようにアレンジして開発したメニュー。

オリジナルの冷麺は平壌発祥のムルレンミョンと咸興発祥のビビン冷麺が二大潮流で、麺は蕎麦粉にデンプンと小麦粉を加えて練り込む。

本場韓国では葛メイン、蕎麦のみ、緑茶やドングリ粉を練り込んだものなどいろいろとあるらしい。

ちなみに日本で最初に本格的な平壌冷麺を提供したのは1939年創業の「元祖平壌冷麵屋(神戸市長田区)」という説がある。

ぴょんびょん舎の創業は1960年で神戸市長田区の靴の製造販売。その後、盛岡に移り、菓子製造販売や鉄スクラップ加工処理業を経て、ぴょうぴょん舎をスタートさせた。

創業者はもしかすると神戸時代に冷麺を食べていたかもしれませんね。

ぴょんぴょん舎の特徴

ぴょんぴょん舎の特徴は平壌冷麺と咸興冷麺を融合させ、創作したオリジナル冷麺を提供している。

特に平壌冷麺の高麗キジの出汁を再現すべく、牛スープを採用したのは秀逸な選択。牛骨に鶏ガラを加えてだしをとるスープに酸味の効いた辛いキムチをトッピング。キャベツと大根キムチは平壌冷麺で使われているトンチミ(大根の水漬)のかわり。

麺は平壌冷麺が蕎麦粉メインであることに対して、ぴょんぴょん舎は小麦粉にでんぷん粉を加え、かん水(原材料表示は重曹)で調整した半透明麺。

ぴょんぴょん舎だけでなく盛岡冷麺の特徴でもあるが、黒っぽい蕎麦の冷麺に比べて見た目も涼し気で、且つ、のど越しも良くモチモチ食感という特徴がある。

ぴょんぴょん舎盛岡駅前店実食記

自社ビルのジャーランビルは1階と2階が一般客向けで、3階は団体予約席。

前2回の実食が本店だったので、支店では初というものの、完全サテライト的な店舗と違い、本店同様に精肉というか焼肉メニューも取り揃えているのが盛岡駅前店の特徴。全13店のうち、4店ある焼肉取扱い店のうちの一つ。

せっかくなので冷麺焼肉セットを選択。

★冷麺焼肉セット 2,200円(税込)

本当は岩手三昧セット(前沢牛・いわて短角牛・雫石牛)が良かったが、同行者の嗜好もあるので断念。

特にいわて短角牛は、和牛(黒毛和種,褐毛和種,日本短角種,無角和種)の中でもレアな品種で、なかなか食す機会が少ない希少種。

日本短角種は岩手県南部牛をルーツとして、褐毛東北種という名称を経由し、日本短角種として定着している。肉用種の1%~2%前後とされる日本短角種のうち、岩手県で生産されているのが「いわて短角和牛」。

せっかく、黒毛和種以外の和牛肉を食す機会を逸したが、またの機会の楽しみとし、同行者と同じメニューを選択。

別途、キンパとチヂミも注文。

麺は盛岡冷麵、桑の葉冷麵、ビビン冷麵、センナムル冷麵等から選択し、辛さ・別辛・中辛・特辛・激辛から好みで選ぶのはご存じの方も多いと思う。ミニナムルもセットされているのが嬉しい。

肉は牛(カルビ・ハラミ・モモ)か豚(白金豚)を選択する。が、今回は牛肉。

部位は表示されているが、牛の産地表示は無い。和牛などの差異化品種はしっかりと表示するがそうではない場合は表示しないというのがこういった飲食店の悪いクセ。

うなぎ店もそうだが、差異化産地だけでなく、しっかりと産地表示をしていただきたい。

表示は企業の品格

「外食の原産地表示ガイドライン概要」

久々のぴょんぴょん舎冷麺を食して思ったのは「スープってこういう味だったかな」。

1990年代に初めて食した時はもうもう少しワイルド感があり、且つスープにも活力を感じたことで感動した。

2006年再実食した時も活力あるスープだったが、最初のインパクトよりは当然、減少。それでも活性力のあるスープだったという記憶が残っている(当時の実食感想のメモ書きより)。

今回のスープは物産店の催事で食したスープの印象に近いイメージがある。

活性力よりもエージング感のある印象。

セントラルキッチンは1993年なので、最初に本店で食した冷麺がセントラルキッチン製造なのかどうかは不明だが、2006年の本店再実食はおそらくセントラルキッチン製造スープだと思われる。

セントラルキッチン製造とはいえ、時代によって味のブラッシュアップもされていることだし、さらに実食時間帯(前2回はランチで今回は夕食)のこともあるので、当然、提供時のブレはあると思う。

もっともスープの活性力については私の脳が勝手に判断したことなので、他の方も同様の印象を持つとは限らない。

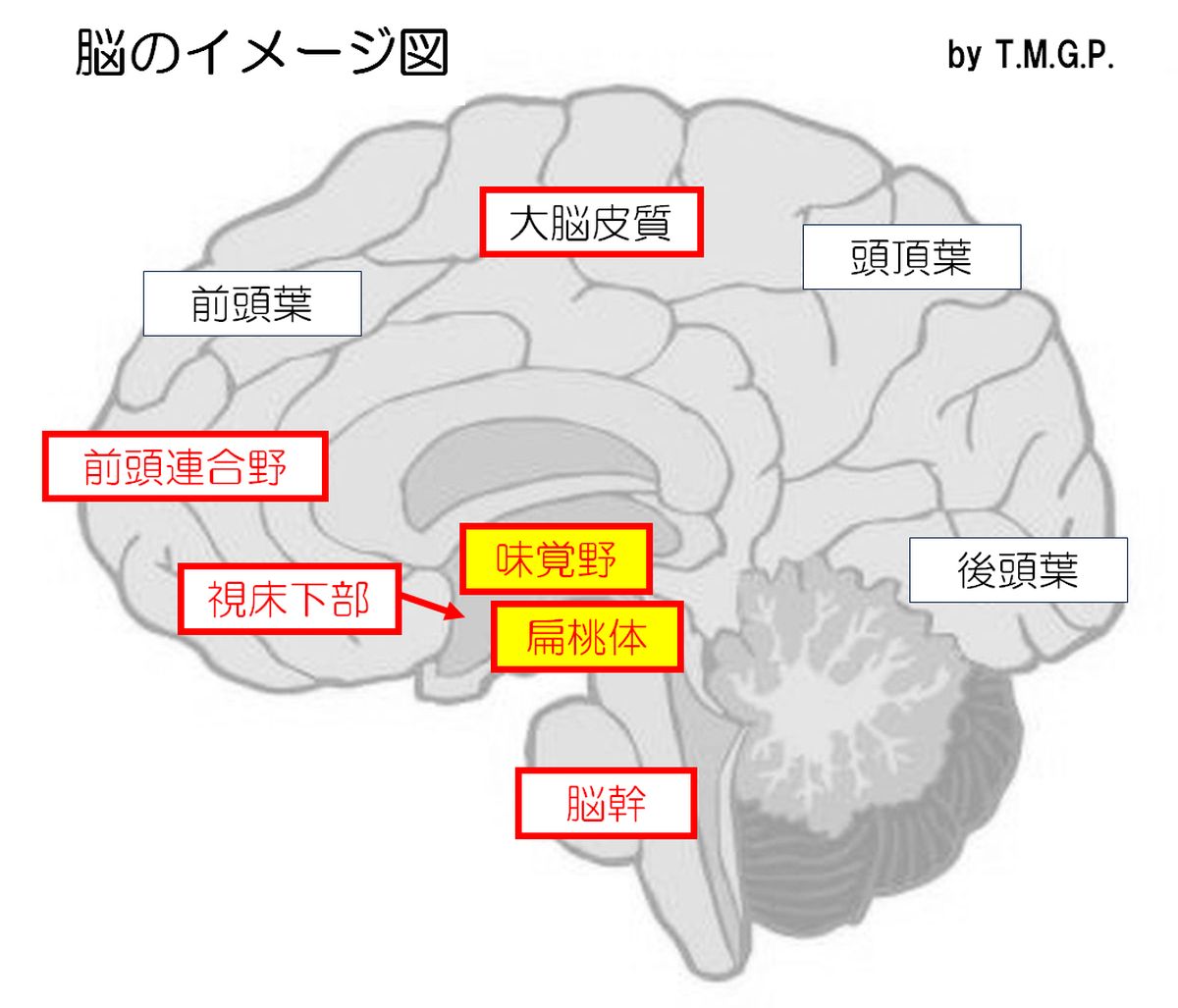

美味しいは脳が評価する↓

牛肉について、「やっぱり岩手三昧セット(前沢牛・いわて短角牛・雫石牛)」にするんだったという後悔が食事中、ずっとしていた。

何故、産地を不詳にするのかという理由をいろいろと想像しながら食すとあまり美味しく感じられなくなるので、後悔を含めて何も思わず、考えることもなく、ただ食に徹することに。

そうすると、どうでしょう。冷麺もスープも産地不詳の牛肉も美味しく感じるようになるから不思議。

本場の空気や水・景色(雰囲気)も一緒に食すから旅の食事は美味しく感じる。変な知識は楽しみを深堀することもあるが、逆に邪魔をすることもあるなあと思ったイーハトーブの夜。

・ぴょんぴょん舎盛岡駅前店

岩手県盛岡市盛岡駅前通9-3

019-606-1067

営業時間11:00~23:00(ラストオーダー22:00)

席数250席

・ぴょんぴょん舎 稲荷町本店

岩手県盛岡市稲荷町12-5

℡019-646-0541

営業時間11:00~22:00(ラストオーダー21:00)

↓ 1990年代の実食冷麺

(画像無し)

↓ 2006年の冷麺実食(本店)

▢アマゾン ぴょんぴょん舎販売

🔳関連記事

◇観光記事目次ページリンク集,国内,国外,温泉,記念館,美術展,博物館,西国巡礼,国宝,御朱印,

・紅葉巡り,八幡平,中野もみじ山,八甲田,蔦沼,奥入瀬,十和田湖,松川,中尊寺,鳴子峡2017年10月。青森~岩手~秋田~宮城

●(作成中)冬の東北秘湯(青森・岩手・秋田)2023年2月記事目次

●(作成中)初春の東北秘湯(秋田・岩手)2023年5月記事目次

●(作成中)夏油温泉,鉛温泉,岩手県花巻周辺観光2024年10月17日-10月19日

・大沢温泉(岩手県花巻市)入浴と実食記

●盛岡駅周辺1泊2日2025年8月

・2025/10/26やぶ屋盛岡駅ビルフェザン店わんこそば