★食べログ記事をアップしました↓

・熱海プリンカフェ2nd(静岡県熱海市)で皿プリンとプリンカフェ

熱海プリン登場

熱海プリンが登場したのは2017年。JR熱海駅から仲見世通りを抜けた県道103号線沿いに「本店1st」を出店した。

株式会社フジノネが運営。同社は地域ブランド開発を手掛けるTTC社のグループ会社。

TTC社は「観光から地域を活性化する」を目的に、「村の駅(伊豆・渋川)」「ロコマーケット(那須ガーデンアウトレット)」「ロコファームビレッジ(三井アウトレットパーク札幌北広島)」「熱海おさかな食堂・丼屋」「熱海おさかなパラダイス」「漁港の駅(小田原)」「道の駅14店(山梨県南部町・鳴門市・南足柄市・常総市・千歳市)」を運営する会社を保有、連結売上高は212億円(2023年2月期)。

熱海市と熱海駅

静岡県熱海市は人口33,388人(令和6年,2024年)。

JR熱海駅は東海道本線の支線である熱海線(現 御殿場線)の駅であったが、1934年に丹那トンネルが開業完成したことにより、熱海駅は東海道本線の駅となり、東京方面からの観光客が多く訪れる人気の観光地となった。

国鉄民営化以降は東海道本線JR熱海駅は会社境界駅で、以東がJR東日本、駅以西の東海道本線と伊東線はJR東海が管轄している。

駅構内については、新幹線がJR東海で、在来線はJR東日本が管理。

JR熱海駅

JR熱海駅の商業施設

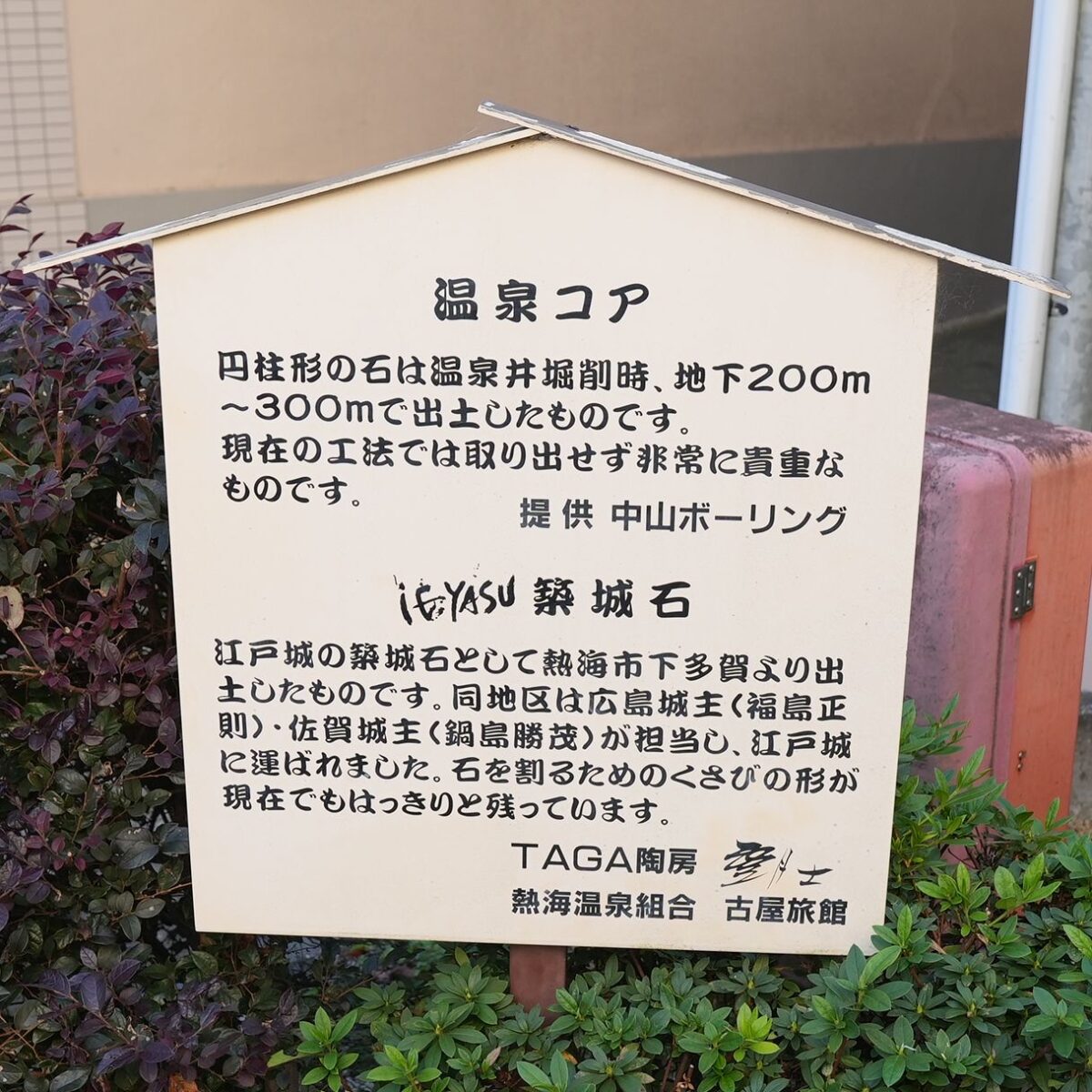

JR熱海駅前 家康の湯と熱海軽便鉄道

熱海駅前足湯「家康の湯」

利用時間 午前9時~午後4時

※令和7年7月30日から当面の間休止

ナトリウム・カルシウム・塩化物・硫酸塩温泉(低張性・弱アルカリ性・高温泉)

熱海軽便鉄道

熱海の復活をデータ検証

熱海市は温泉街を中心に観光地として隆盛した時期があり、その後、停滞期の後、人気が復活し、活況を取り戻していると報道されている。

まずは熱海駅の乗降客数の推移から(熱海市の観光資料より)

1923年 乗客387,265人(1,061人/日)

(大正14年)降客371,205人(1,017人/日)

※熱海駅開業,熱海線開通(小田原~熱海)

1934年 乗客1,044,265人(2,861人/日)

(昭和9年) 降客 988,785人(2,709人/日)

※12/1丹那トンネル開通,熱海線廃止&東海道線駅となる

1935年 乗客1.193,160人(3,260人/日)

(昭和10年)降客1,134,966人(3,101人/日)

1958年 乗客8,000,413人(21,919人/日)

(昭和33年)降客7,843,070人(21,488人/日)

※高度成長期。

※新幹線熱海駅開業は1964年(昭和39年)

1979年 乗客人23,610,288(64,686人/日)

(昭和54年)降客人19,241,458(52,716人/日)

※過去最大客数。以降、徐々に減少。

自動車旅行増加影響。

※1991年~1993年バブル崩壊期

2003年 乗客3,887,886人(10,652人/日)

(平成15年) 降客3,534,753人( 9,684/日)

※昭和54年に対して84%減少。

観光客数(観光入り組み客数・観光交流客数,熱海市の観光資料令和7年3月発行より)の推移を時系列に並べると以下のように推移している。

上段ぱ観光交流客数、下段は宿泊客数。

2003年 7,806,475人

(平成15年) (2,913,998人)

2011年 5,231,252人

(平成23年) (2,561,637人)

2019年 7,217,162人

(平成31年・令和元年)(3,341,690人)

2020年 3,489,900人

(令和2年度) (1,675,895人)

※コロナパンデミック影響

2022年 5,515,520人

(令和4年) (2,779,297人)

「熱海観光客は増えている」と言われているが、実際のところ、2011年頃を底として、その後、徐々に増えているといった状況。現在はコロナ期の減少を取り戻しつつあるのが現状といったところ。

前述のJR熱海駅の乗降客のデータについて。

2011年当時の熱海市の人口は約52,000人で、乗降客に生活者がどの程度、含まれているかは別として、ピークの1979年(昭和54年)のJR熱海駅の乗降客数23,610万人(乗客)、19,241万人(降客)から推測して、おおよそ2000万人の観光客数だったと思われる。さらに、観光バス等の来客も相当数あると思われるのでさらに多かったと推測する。

推定2,000万人以上の客数はその後、比較対象として正しくないかも知れないが、直近データである熱海市の発表している観光入り組み客数(2022年)は550万人なので、底の時期よりは増えているものの、さほど復活しているとは思われない。

「熱海復活」を宣伝材料としたい人々によって拡散されているような印象もある(個人の勝手な印象です)。

訪れる前はそういった印象だったが、実際に訪れると、確かに客数は多いと感じる。

示されたデータ以上の客数のような印象だった。

社会人になった当時の会社の団体旅行で訪れた1980年代初頭の印象は宿泊施設内での宴会メインで、温泉街に繰り出すのはおっさんばかり。

今は若者と老人、そしてインバウンドが混在し、商店街を中心に活況を呈している。

復活というか、純増しているのが若者層の観光客。

インバウンドも含めて、熱海観光の復活?は若者が支えている印象。

昨今の浮ついた観光客(私を含む)SNS映えを意識した旅行画像や動画、他人の真似を恥としない昨今の若者文化が「熱海復活印象」を支えている。

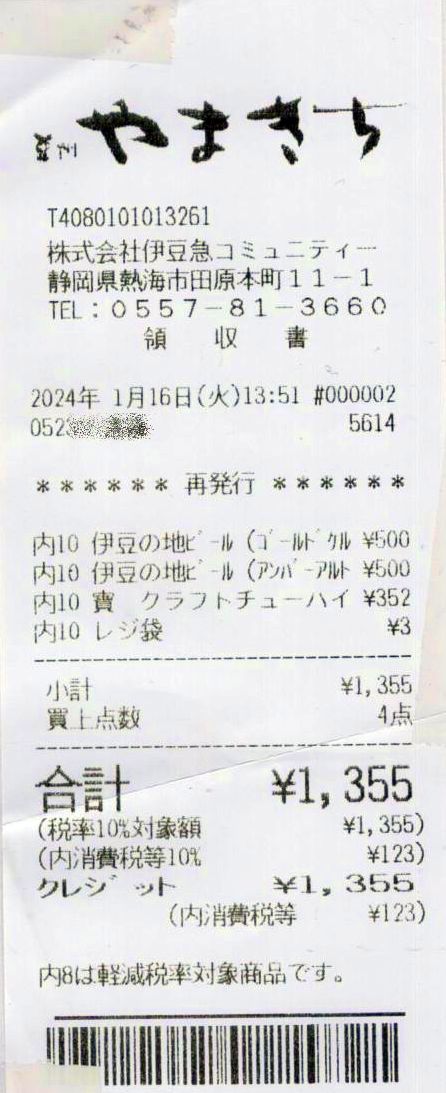

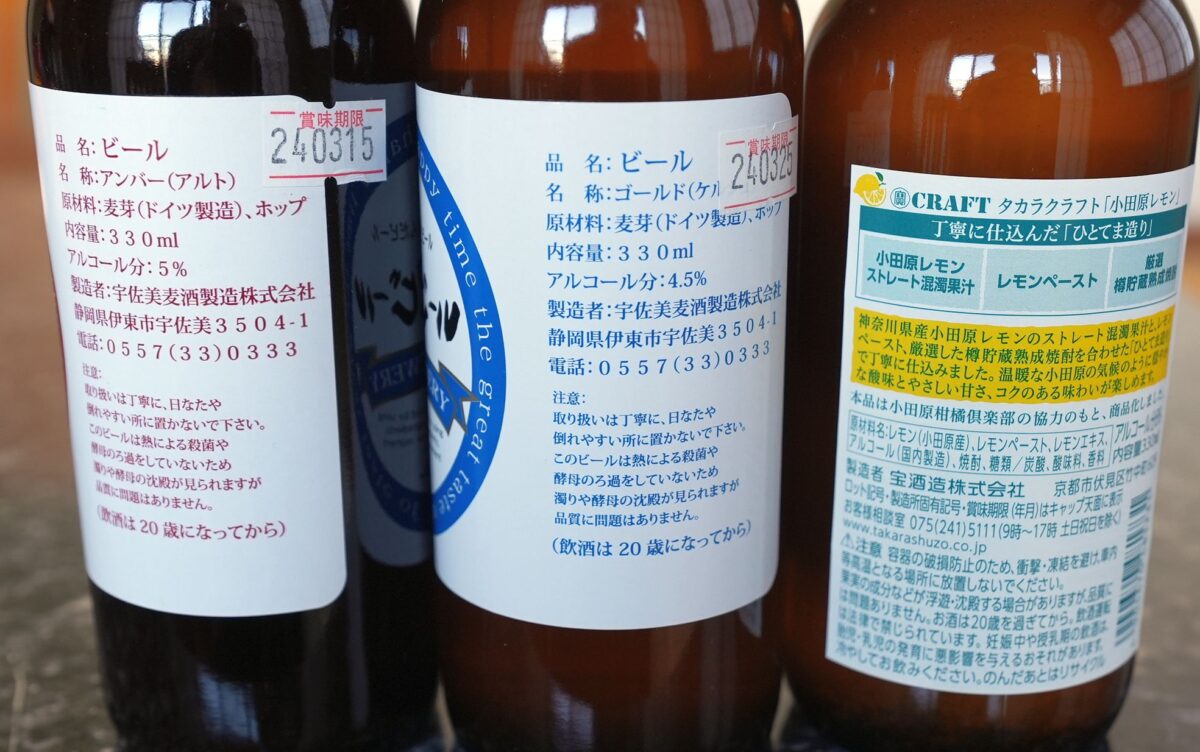

今回の旅行はいつもの家族3人。伊豆稲取で「“本物”の地金目(キンメダイ)1kgオーバー」を食すのが目的の旅行。

その後、下田からレンタカーでいくつかの観光地へ寄り道しながら三島駅から名古屋へ戻るという計画。

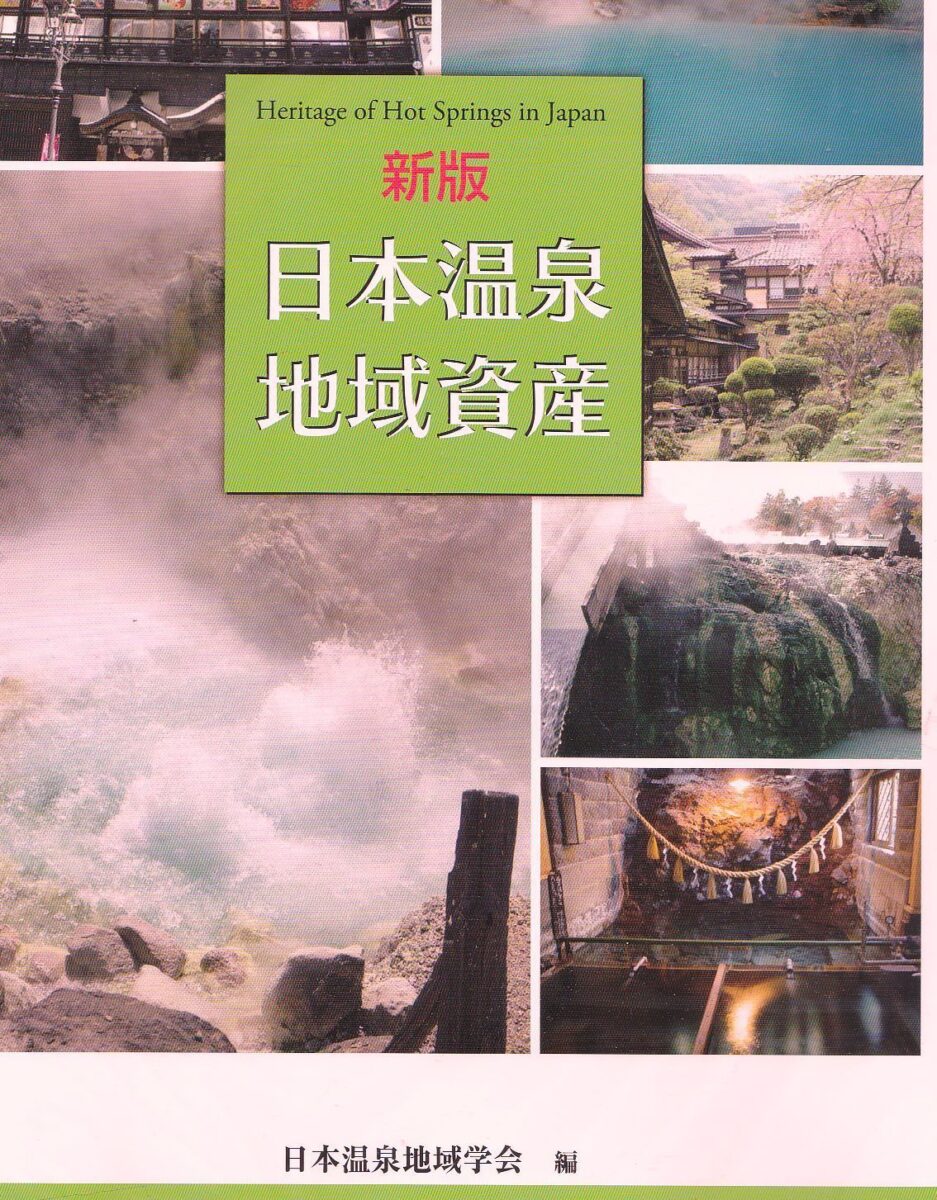

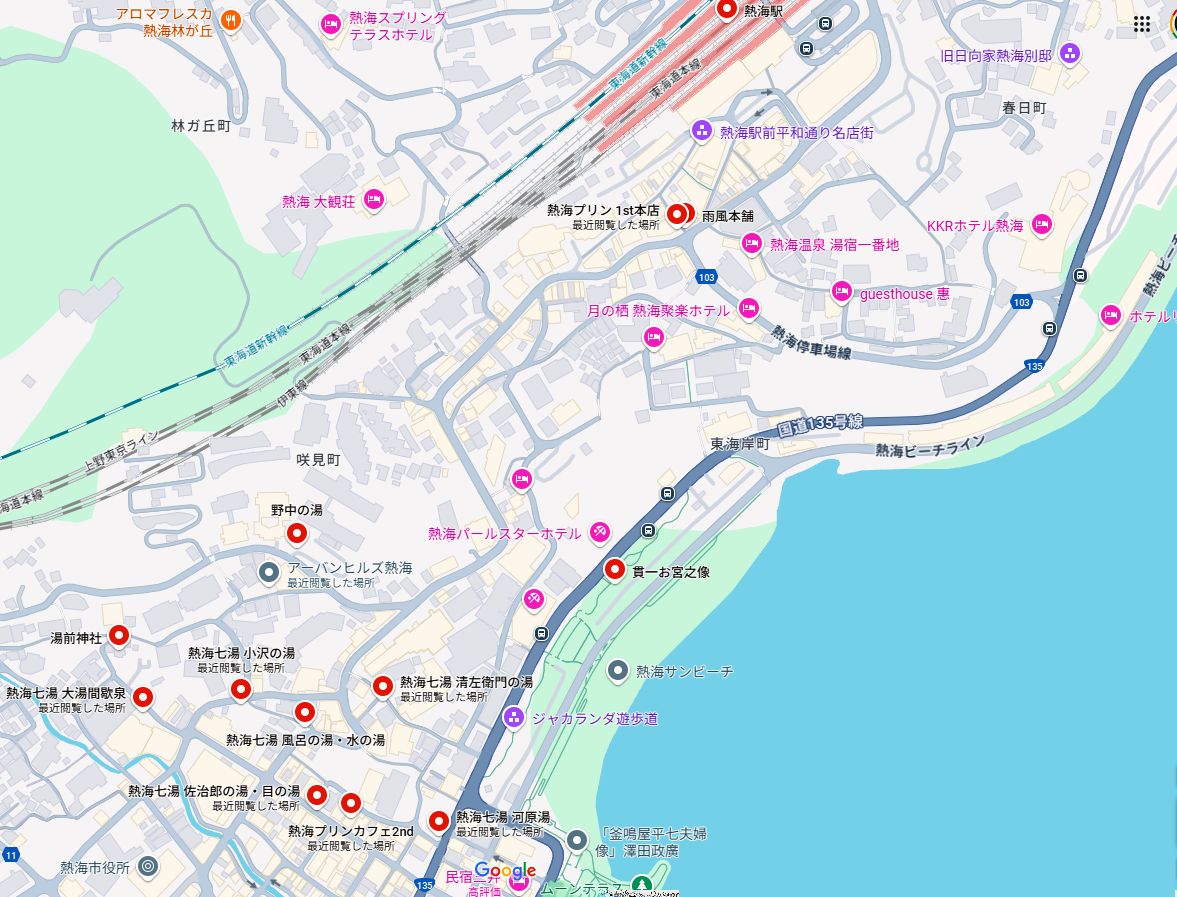

せっかく熱海経由なので、私も正会員として参加させていただいている日本温泉地域学会が制定している日本温泉地域資産の「湯前神社と大湯間欠泉」「起雲閣」を見たいし、「熱海七湯」も確認したい。

熱海プリン実食

熱海プリンを販売する「熱海プリン(1st本店)」は2017年オープン、2号店の「熱海プリンカフェ2nd」は2018年オープン。

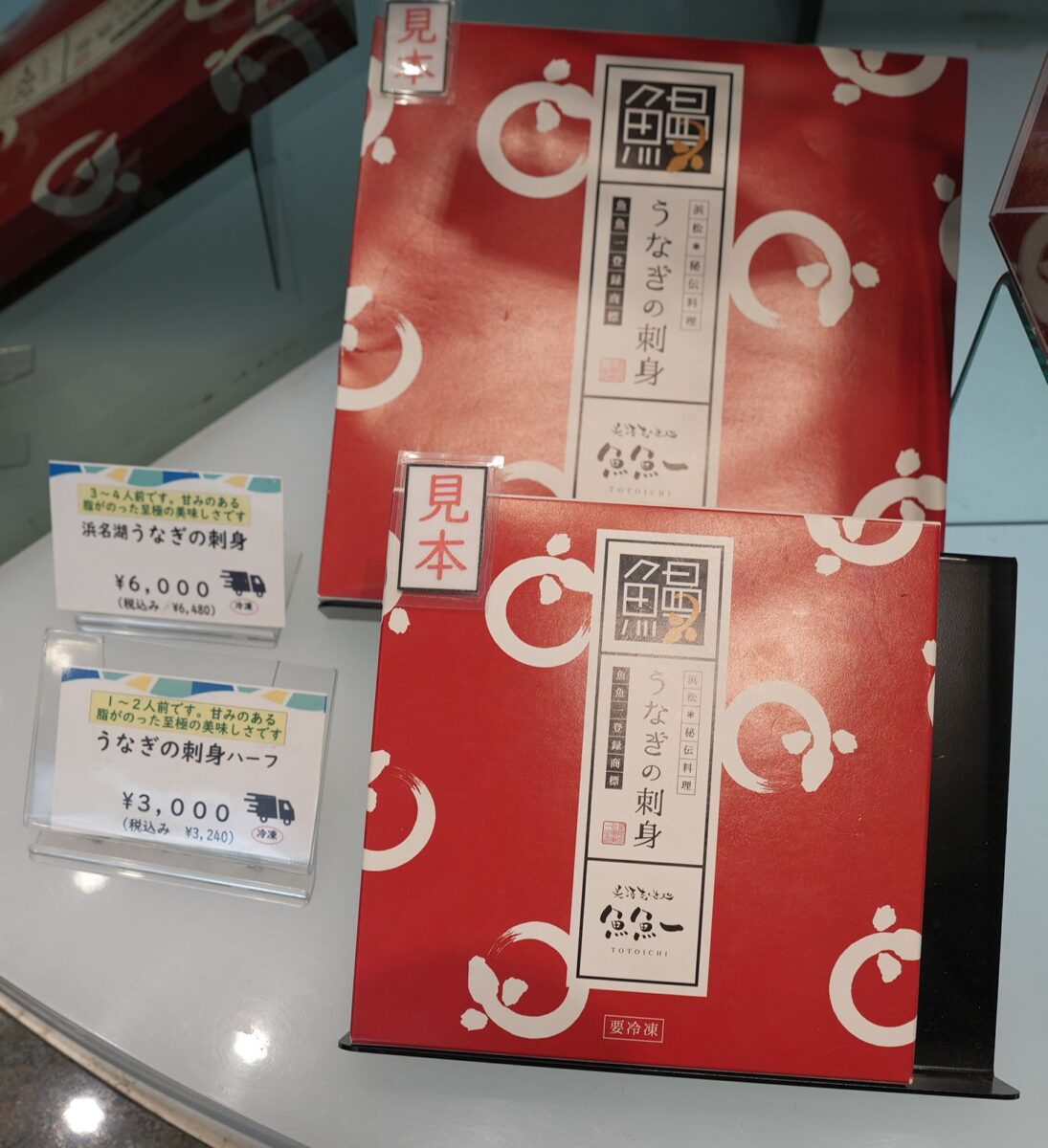

その後、「ドライブイン熱海プリン食堂(JR伊豆多賀駅)」「渚の熱海プリン(熱海市)」等を出店している。(下図は熱海プリンHPより)

熱海プリン(1st本店)

隣の「雨風本舗」でラーメンを食した後に本店を覗く。

主力商品というか人気商品は、カバのイラストデザインの牛乳瓶風容器に詰められた 「熱海プリン 特製カラメルシロップ付」。

出店当初、「熱海の魅力をたくさんの方に知っていただきたい」というコンセプトで老舗温泉饅頭店である桜井商店コラボの「温泉まんじゅうプリン」や熱海温泉にちなんだ「温泉玉子プリン」、熱海で古来より食されている「橙(だいだい)」を使ったソースなど、地元に配慮・意識した商品作りを展開。

そして、「熱海プリン 特製カラメルシロップ付」が若い観光客に支持され、多くの見目麗しい開発商品が提供されている。

熱海プリンカフェ2nd

前述の通り、熱海駅から商店街を抜けて熱海プリン(1st本店)に寄り、今回の熱海観光の目的地である「湯前神社」「大湯間欠泉」「熱海七湯」と巡った後に当店でチョコ停休憩。

当店ではテイクアウトだけでなく、イートインを設置。もちろん、当店オリジナル商品もあり、SNS映えを意識する若年層が喜びそうな装飾や小道具。

「銭湯」イメージの店内装飾や小道具類を眺めていると、当方のような介護保険を使える高齢者であっても、おもわずニッコリ。

特に、牛乳瓶と牛乳箱の組み合わせはカラーコントロールと相まって良い雰囲気作りに貢献している。

当店の魅力は商品開発と商品の見せ方。

特に商品開発は「当店限定(ここまで来ないと味わえない)」「季節限定(リピーター需要)」「数量限定(希少性演出)」を意識してタイムリーに新商品を提供し続けているのことが好印象。

牛乳プリン

レトロな雰囲気の商店街に合わせたとは思えない雰囲気の熱海プリンカフェ2ndながらも、牛乳瓶の装飾は良く出来ていると思う。

カバのデザインは、塩化物泉(熱海温泉の67.2%)、硫酸塩泉(同22.5%)の多い熱海の温泉の特徴から名づけられている。カバは1日に500gも塩分を摂取するほどの塩好きらしい。でもゾウも塩を求めて群れで移動するくらいの塩好きだけどなぁ。

「じっくり丁寧に蒸し上げる」「なめらかな口当たりと、どこか懐かしい味わいが特徴のプリン」という商品説明。

でも“懐かしい”というイメージの無いプリン。

安直な表現の代表選手である「昔ながらの・・・(大抵は実体験の無い想像や過去賛美傾向のある人が使うフレーズ)」という表現に違和感を覚えながらも、「原材料に牛乳・卵・砂糖だけを使う」というシンプルさを強調したフレーズは、軽く薄い人には受けが良いのかもしれない。

ちなみにプリンはイギリスで発祥した「プディング」から「カスタードプリン」に展開した歴史がある。

18世紀~19世紀頃に料理で余った材料を卵液に入れて蒸したのがプリンの始まりとされる。その後、原材料がフルーツになったりした後、卵液と牛乳・砂糖を固めた「カスタードプディング」が主流となり現代に至る。

日本人が“懐かしい”と称するプリンはおそらく「カスタードプディング」のことと思われるが、「蒸しプリン」や「焼きプリン」など少々固めの食感が好まれたのが高度成長期で、その後、なめらかな食感が1990年代より好まれるようになり、2000年代には飲み物じゃないかと思うようなタイプがコンテストでも上位にランクされるようになって久しい。

ブリンは江戸時代末期(明治に入ってからという説もある)に欧米から伝わったプディングは高級料理店でないと食せない料理?だった。

大衆化は意外な方法で拡大。

「プリンの粉(プリンミックス)」です。発売は1964年。

サイクラミン酸(通称チクロ)入りの粉末ジュースで育った世代ながらも、我が家では粉末プリンは見たことがなかった(覚えていないという方が正しい)。私よりも5歳若い妻の家庭にはあったらしい。

粉末プリンは無かったが3連プリンはよく食べた(^ー^)。

前述のように、カスタードタイプからなめらかタイプに世間の嗜好が変化し、さらには抹茶やチョコレート、季節のフルーツなど各種フレーバーが多様化し、どれにするか迷ってしまうくらい増えている。

★皿プリン

今回、実食したのは少々固めの皿プリン。固めと言っても当然、柔らかいし、なんといっても程よい食感が昨今の少々だらしなく垂れてしまう滑らか系よりも好印象。

プリンの上には生クリームとカバのクッキー。生クリームは熱海温泉の湯けむりをイメージしたとか。

良く出来てますね。

普段、外食でプリンなんて食べないので、余計に美味しく感じる。

何故、これを選択したのかというと「1日限定20皿」という表示。“限定モノ”に弱いのです。

★プリンパフェ

妻と息子はこちらを選択。

ミルクソフトにプリン。カラメルフレークの食感が特徴。カバのクッキーが前面でアピールしている。

少しなめらかさのあるプリンがソフトとよく合う。

良く出来ていると思う。

見映えが良く、さらに味も良い。バリエーションが豊富で店舗限定や季節限定もあり、リピート利用が多いのも頷ける。

原材料情報(使用原材料の産地等)が詳しく表示されているともっと好印象だったと思います。

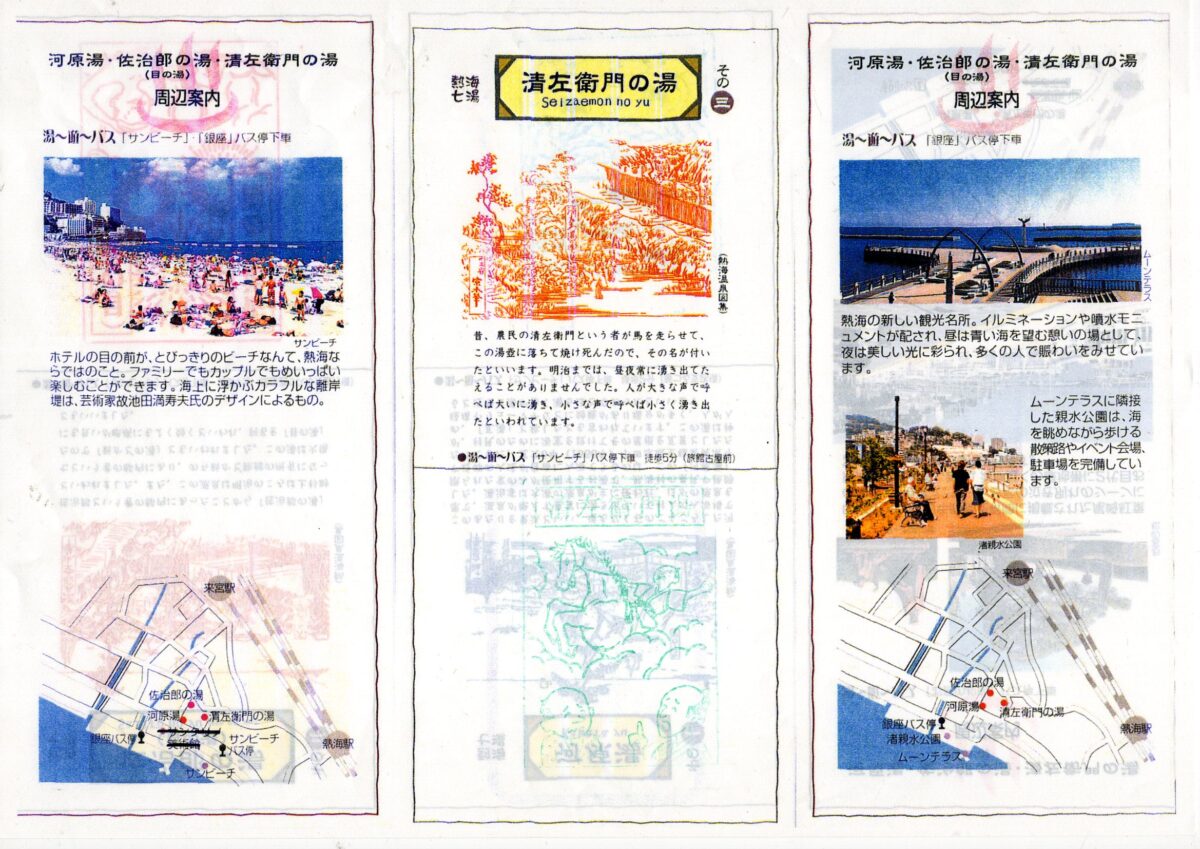

熱海の景色

熱海の商店街周辺景色

熱海駅から熱海サンビーチ散策

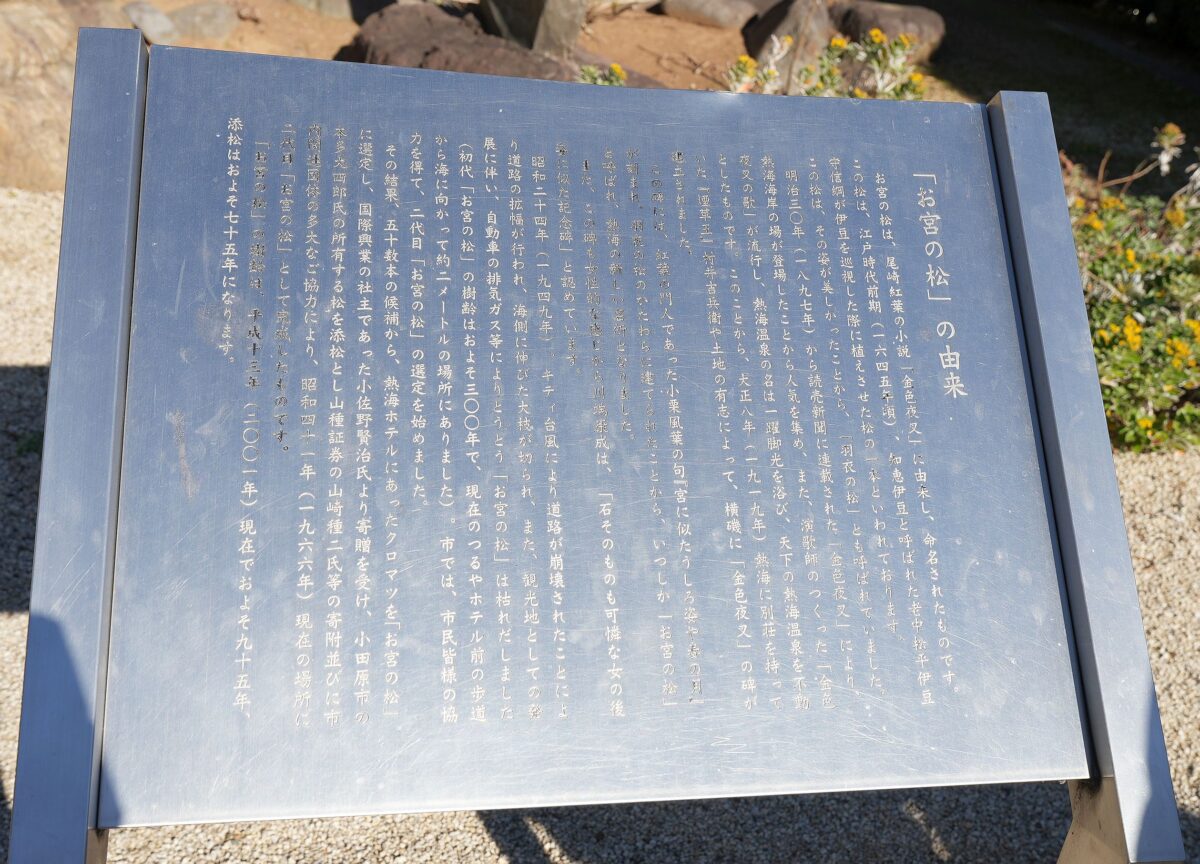

寛一お宮之像

♪ 熱海の海岸散歩する~♪と歌うが家族は「知らない~」。

この後、細い階段を登って駅に向かう。♪熱海の階段散歩する~♪と替え歌をうたったが家族にスルーされてしまう。

熱海温泉のあらまし

※「温泉なんて入浴して気持ちよかったらそれで良い。設備や景色が良かったら、ましてや料理が美味しくて価格相応の内容であればそれで良い」というタイプの客には以下、無用な話です。私的経験則も含まれるし、知らない方が幸せなこともあるので判断は自己責任で。

まずは熱海の温泉の歴史から。

古い記録や伝承によると、西暦491年に熱海の海底より熱湯が噴出し、魚介類に被害が出たという記録があり、さらに西暦756年前後に魚介類の被害を哀れみ、万巻上人が海底の泉源を大湯間歇泉付近に移設した(どうやったのかは不明だが薬師如来に祈祷したと伝承)。そして湯前神社を建てて守護社とした。この大湯が熱海温泉の由来とか。

その後、江戸時代の徳川家康をはじめ全国の大名が湯治に訪れたり、徳川家綱(四代将軍)による熱海温泉を江戸城まで運ぶ「湯汲み道中」など、湯治場として活況を呈することに。

その後、明治時代に熱海は湯治場から保養地へと変遷。1925年(大正14年)に熱海線の開通で交通網が整備され、観光地としても人気に。

そして大正期の別荘地の開発を経て、1934年(昭和9年)に熱海駅が東海道本線の停車駅となったことで、宿泊施設が増加し、温泉供給量確保のための乱開発により既存の源泉の湧出量が激減する影響が出た。

そういった事情もあって、熱海市は1936年(昭和11年)より、熱海七湯を含む16の源泉を市が管理し、各源泉から湧出した温泉を集約の上、泉地区、熱海地区、南熱海地区に温泉を供給する事業を運営している。有馬温泉が神戸市がによって集中管理されていることと同様に。

この集中管理方式はその後、全国に展開されている。例えば、道後や下呂等。

熱海地区の源泉(休止を含め59ケ所)から湧出した温泉を貯湯棟で集約し、一部、加温・循環される温泉を除き、ホテル・旅館などの営業施設や自宅・別荘などの個人宅にも温泉を供給している。

これは熱海市一帯の温泉需要が高まった昭和初期に温泉資源を求めて乱開発されたため、それまでの源泉湧出量が激減したり、枯渇したりする事態になり、その対応のため、温泉資源を市営で集中管理する方式を採用した。

それとは別に、一部のホテル・旅館では自家源泉を使ったり、市営温泉と混合したりしている。

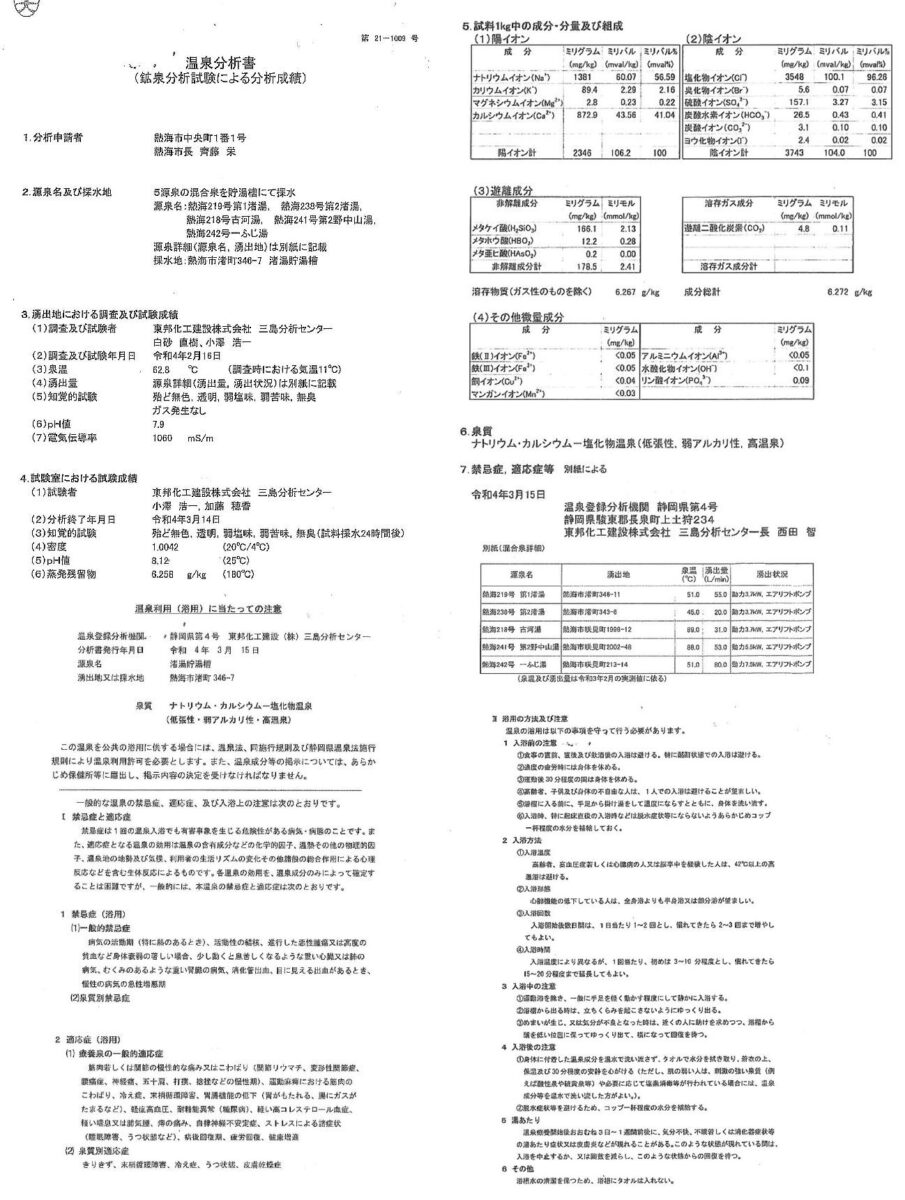

一般に、温泉旅館に宿泊する時の必須確認事項として、宿の温泉がどの源泉を使っているのかであるが、熱海の市営温泉から供給された温泉の温泉分析書には源泉名とそれらを集約した貯湯槽の名称が記録されている。

温泉?療養泉?効能ではなく適応症?私の入っているのはただのお湯?

温泉分析書と別表の確認は必須

温泉分析書と別表には重要な情報が記載されています。温泉旅館・ホテルを選択する際の重要な情報ながら、ホームページで堂々と開示していることが少ないのが残念。逆にきちんと開示している宿は信用がおける(すくなくとも表示していない宿よりはマシ)と思っています。

開示していない=何か知られたくない隠し事がある?。開示することでホテルの集客に影響するといった、客にとってマイナス面があるのでは?といった想像をしてしまう。

もっとも、

「以前はいくつも泉質名のついた療養泉でしたが、最近、新たに温泉を分析したところ、成分が減ってしまい、泉質名のつかない温泉になってしまいました。なので、10年以上前の温泉分析書を掲示しています」

「“源泉かけ流し”と表示しているが、温度調整と称して源泉よりも多い水道水や井戸水を加えて大量水増しをしてかけ流し(放流式)を演出しています。お客様から“薄い”と指摘されることは今までありませんでした」

「ホームページでは“100%源泉かけ流し”と表示していますが、実際のところ加水・加温・循環させたお湯を放流式風に演出(浴槽上から湯を補充して、浴槽縁(へり)から溢れさせているように見えるが、実際は浴槽内下部より循環湯を補充している)しています」

「100%源泉かけ流しですが、浴槽への投入量は××リットル/分しか投入していないため、レジオネラ菌が増殖している可能性があります」

「浴槽の清掃・消毒は毎日実施していることになっていますが、従業員不足で一週間に一回にしています。今のところ事故はありません」

「源泉をホテル横の貯湯槽に貯めておいて、エージング(酸化してこれ以上、成分が変化しない安定した渋滞の湯)した源泉を浴槽に注入しています。“柔らかい温泉”と喜ばれています」

「温泉供給会社(市管理・組合管理含む)が源泉を集中管理して貯湯棟にて集約・保管・滞留させています。途中、使わなかった源泉を再利用したり、加温したりしていることもあって、源泉の成分が浴槽に届いた頃には源泉の温泉成分は●●%減少しています。また、循環・消毒することで、さらに成分は◆◆%減少し、浴槽では療養泉基準値や温泉基準値を下回ることがあります」

等々、正直に表示したら温泉が目的の客はやってこなくなる心配があるので、今のままで良いかも。

それでもせめて温泉法で義務付けられている「温泉利用施設における掲示項目」はきちんと浴槽ごとに表示していただきたいと思います。

※掲示をしなかったり、虚偽の掲示を行った場合には、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。(環境省)」

また、「事業者の自主的な情報提供として意義があると考えられる事項」として、以下のような項目を例示しています。

一 源泉名

二 温泉の泉質

三 源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度

四 温泉の成分

五 温泉の成分の分析年月日

六 登録分析機関の名称及び登録番号

七 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

八 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由

九 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その

旨を含む。)及びその理由

十 温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただ

し、入浴する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して

公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由

十一 浴用又は飲用の禁忌症

十二 浴用又は飲用の方法及び注意

温泉事業者等におかれては、これらの事項についても自主的、積極的に情報提供をお願いします。(環境省)

上記の「事業者の自主的な情報提供として意義があると考えられる事項」と温泉分析書を併せてホームページで公開している旅館・ホテルは信頼できるといった私的経験則があります。

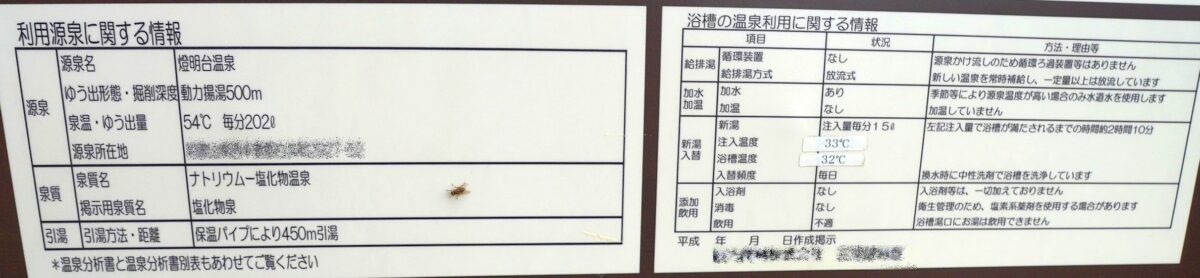

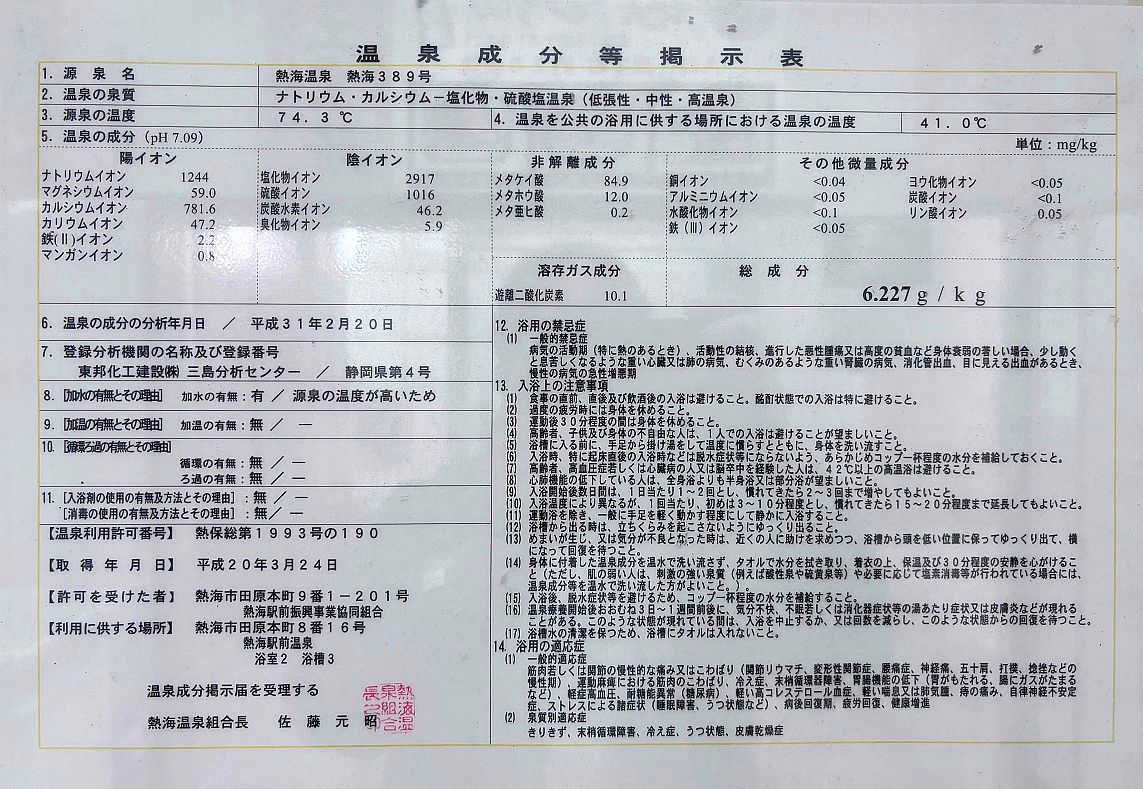

↓ 自主的な表示事例(過去の入浴施設で掲示。足湯でもこの表示)

何を表示すべきか(義務と自主の区別) ↓

温泉分析書 熱海市事例

※温泉分析書と適応症(×効能)そのものの表示義務はありません。成分と禁忌症は表示義務。

熱海市の事例。温泉成分表示表(温泉法で掲示義務あり)

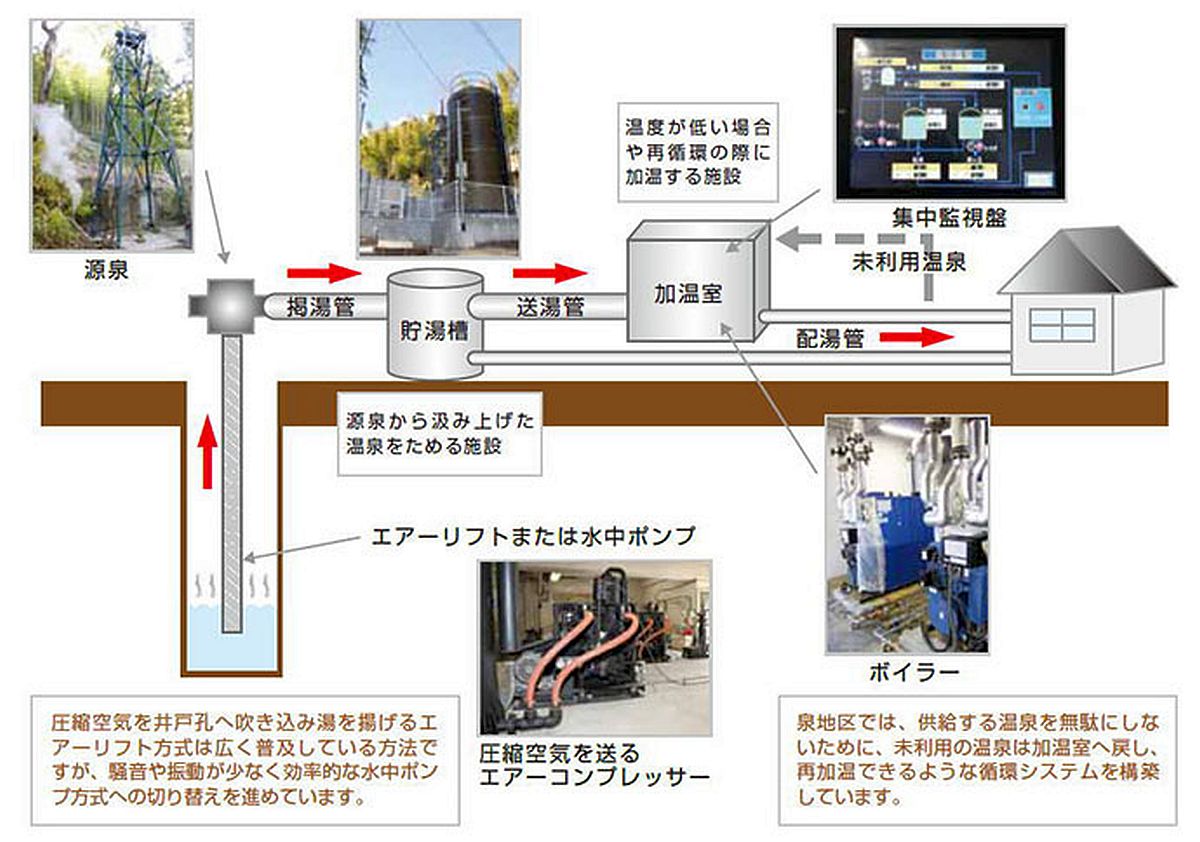

源泉から浴槽まで供給されるイメージ図(熱海市資料より)

上図で気になるのは

・源泉からの揚湯方式がエアーリフト式が残っていること。源泉湧出前にエアーポンプで送り込まれた空気によって、源泉が酸化されて成分への影響が危惧される。

・温度が低い場合は加温されることがある。

・未利用温泉は再循環して利用されている。

宿で「源泉かけ流し」と表示されていても、実際に入浴する温浴槽の温泉が、実は貯湯槽で蓄えられていたり、途中で加温や循環されていたりすることもあるということを知っておく必要がある。

参考資料:

↓ 熱海温泉の59源泉や貯湯槽等の情報が詳しい

↓ 石川理夫氏(日本温泉地域学会会長)の解説文がグッドです

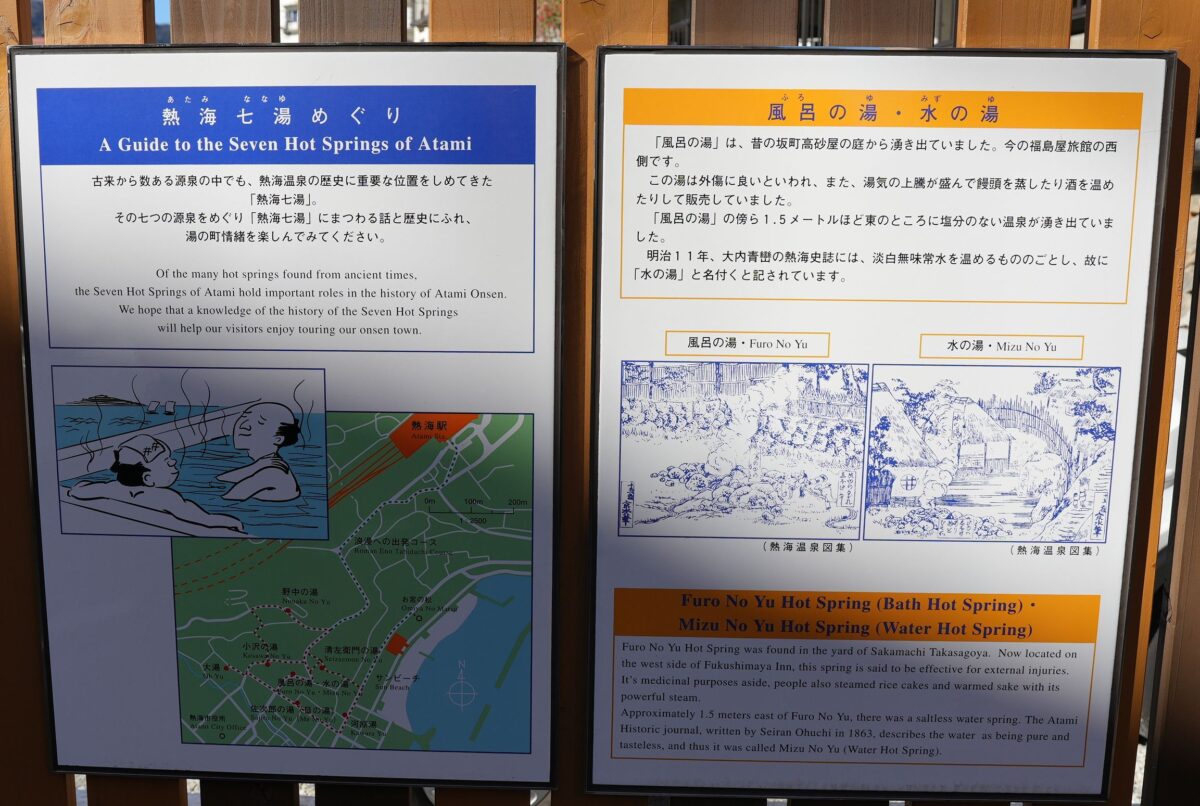

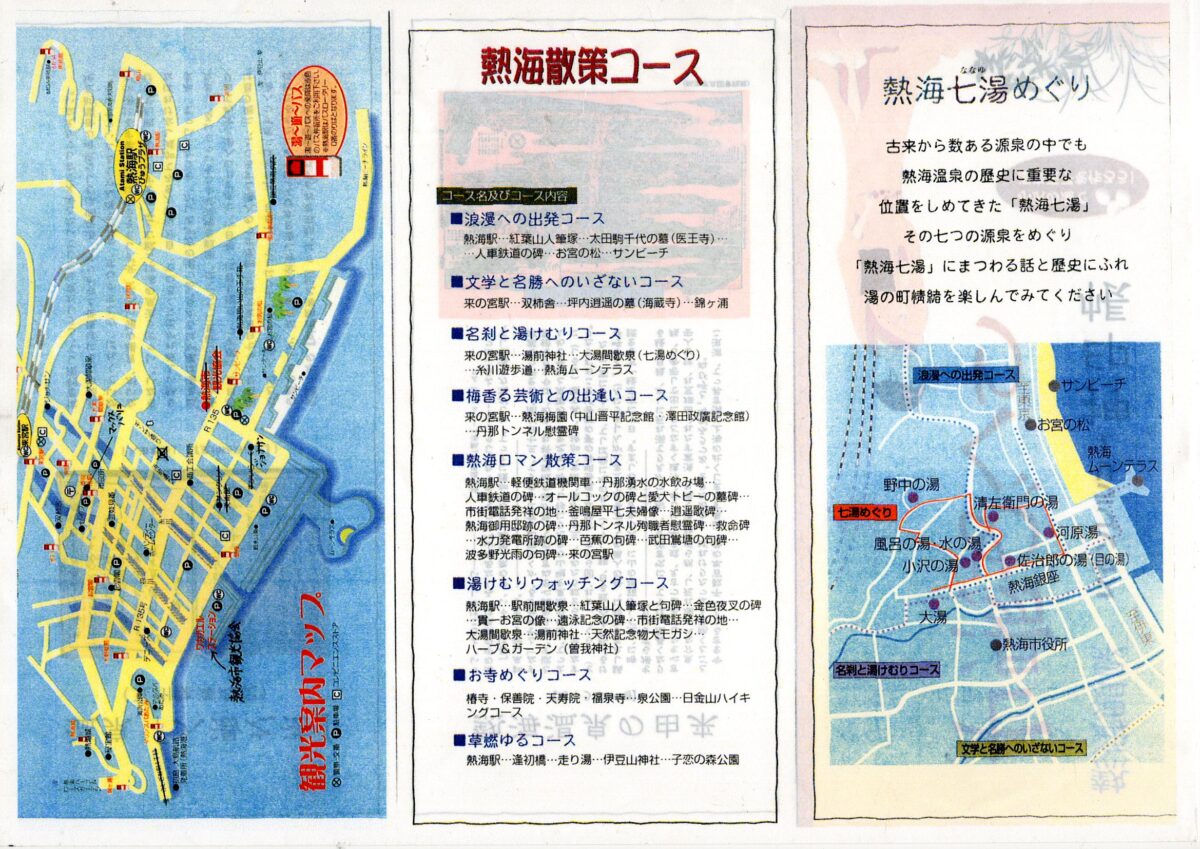

熱海七湯

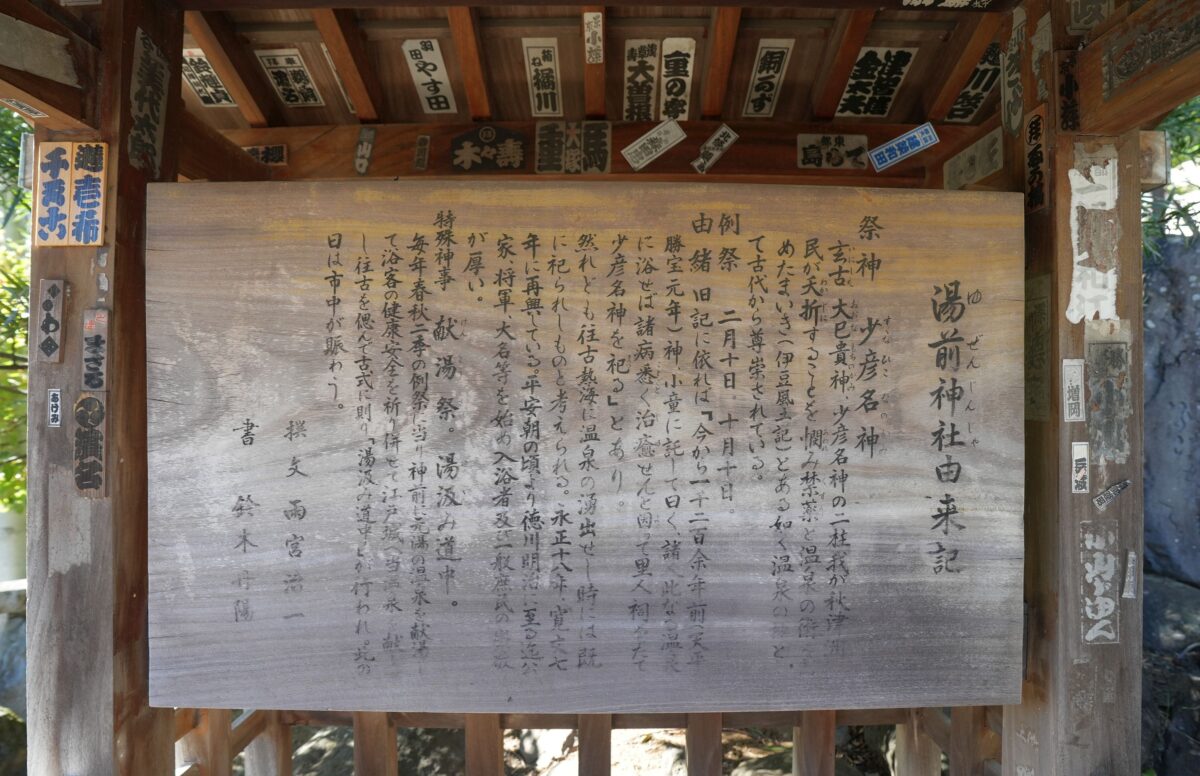

湯前(ゆぜん)神社

日本温泉地域学会が制定している日本温泉地域資産の「湯前神社と大湯間欠泉」。

祭神 少彦名神(すくなびこなのかみ)

創建は伝749年(天平勝宝元年)と伝

天平宝字年中(8世紀)の二説あり。「湯前権現」として知られる

天然記念物のクスノキ(鳥居左側)

手水鉢にはかって大湯源泉が注がれていた(大湯源泉が枯渇したため近隣から別源泉を引き湯)

源実朝(鎌倉幕府三代将軍)の歌碑、石鳥居、石燈籠など

湯前(ゆぜん)神社秋季例大祭「熱海湯まつり」は江戸城へお湯を運ぶ再現「湯汲み道中」、迫力の宮神輿・連合神輿渡御、 古式ゆかしい「献湯祭」(けんとうさい)等

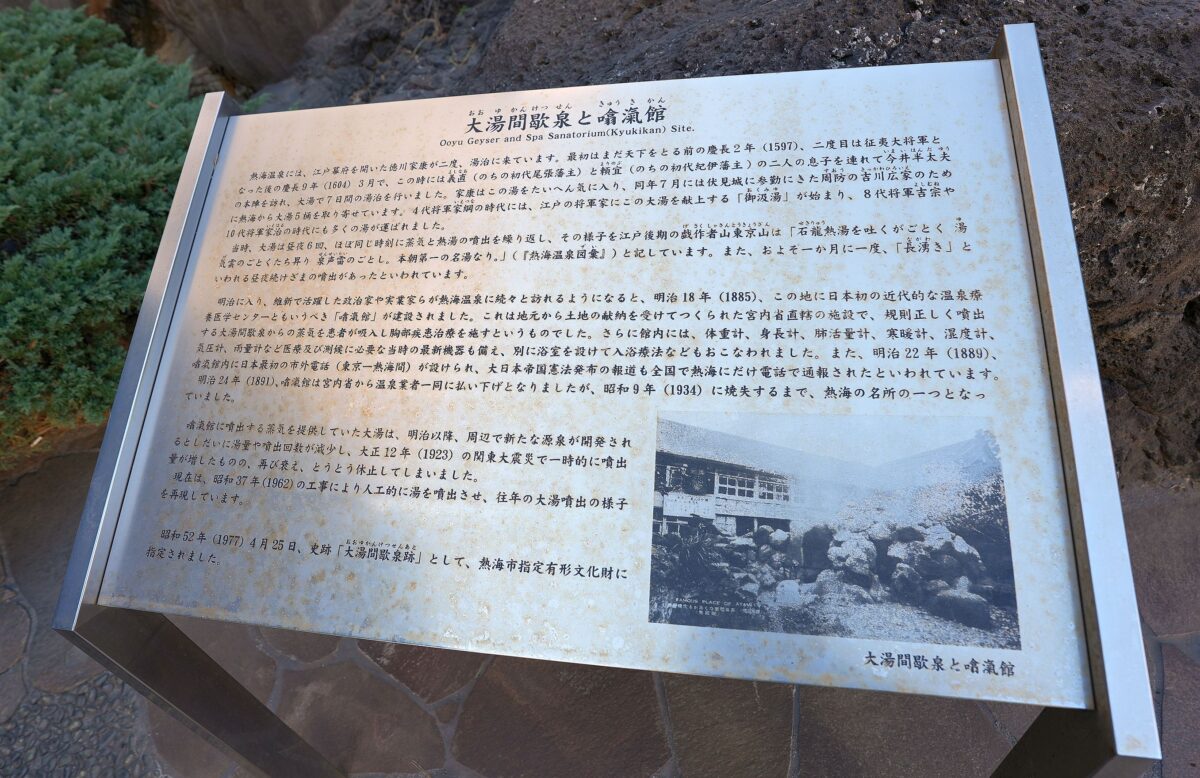

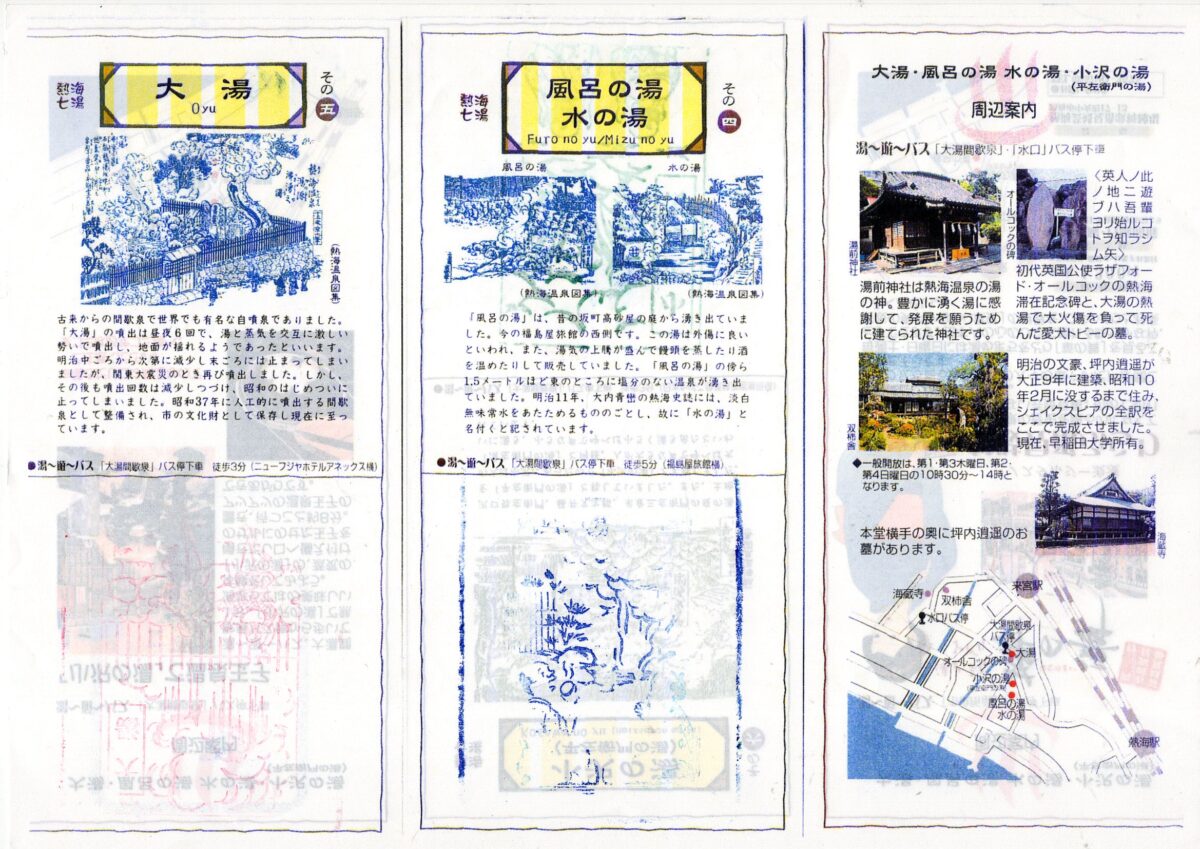

大湯間欠泉(おおゆかんけつせん)人工噴出

世界三大間歇泉だった大湯間歇泉(熱海3号泉,ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉)は乱開発等により、年々減少。かっては「熱海七湯」だった源泉も明治初期には26まで開発され増えた。

徳川家康も愛した熱海温泉。この大湯間歇泉は江戸時代には1日に8回噴出したという大湯間歇泉は明治中頃に6回/日、明治後半には4回/日から2回/日に減少。噴出量も明治後半には往時の半分となってしまった。

大正時代に1日1回となり、関東大震災(1923年大正12年)後には湧出量が一時的な急増と減少の不安定な状態となる。

とうとう1925年(大正14年)に大湯は枯渇し、遺跡として保存されることに。

1962年(昭和37年)に大湯間歇泉を再現すべく、4分毎に3分間噴出させる人工装置を設置。さらに2019年に再整備して江戸時代の大湯間歇泉の絵図を参考にして再現した。

尚、大湯源泉は枯渇しているため、近隣の来の宮湯、青沼湯から引き湯しているので、湯前温泉の手水鉢や大湯間歇泉が「大湯源泉」という紹介は間違いです。

噴湯時間 午前8時~午後7時の4分毎に3分間人工噴出。

現在の大湯源泉は来の宮湯、青沼湯から引き湯

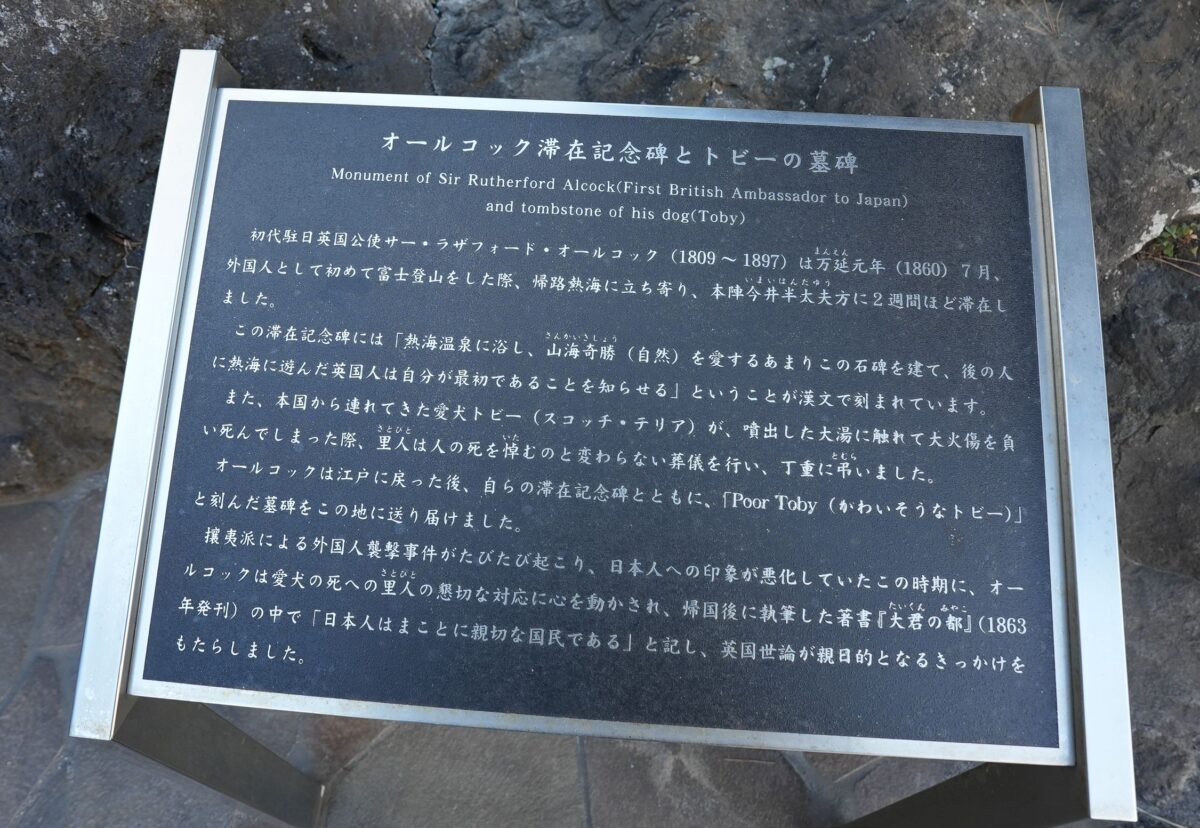

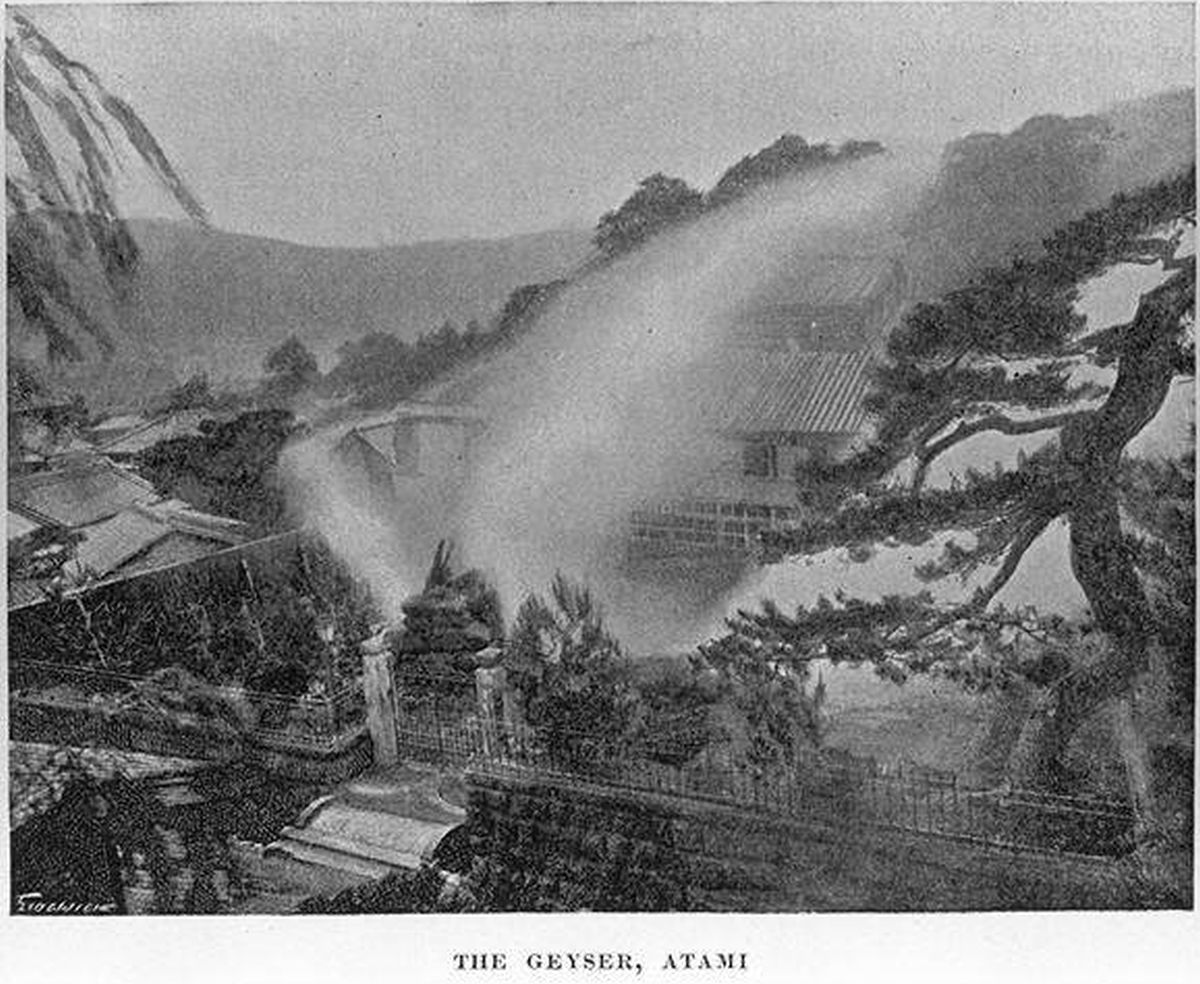

明治32年(1899年)当時の大湯間歇泉

日本からの手紙−島帝国における現代の生活の記録 第1巻(フレイザー)「Geyser in Atami」(左側)、その他(右側不詳)より

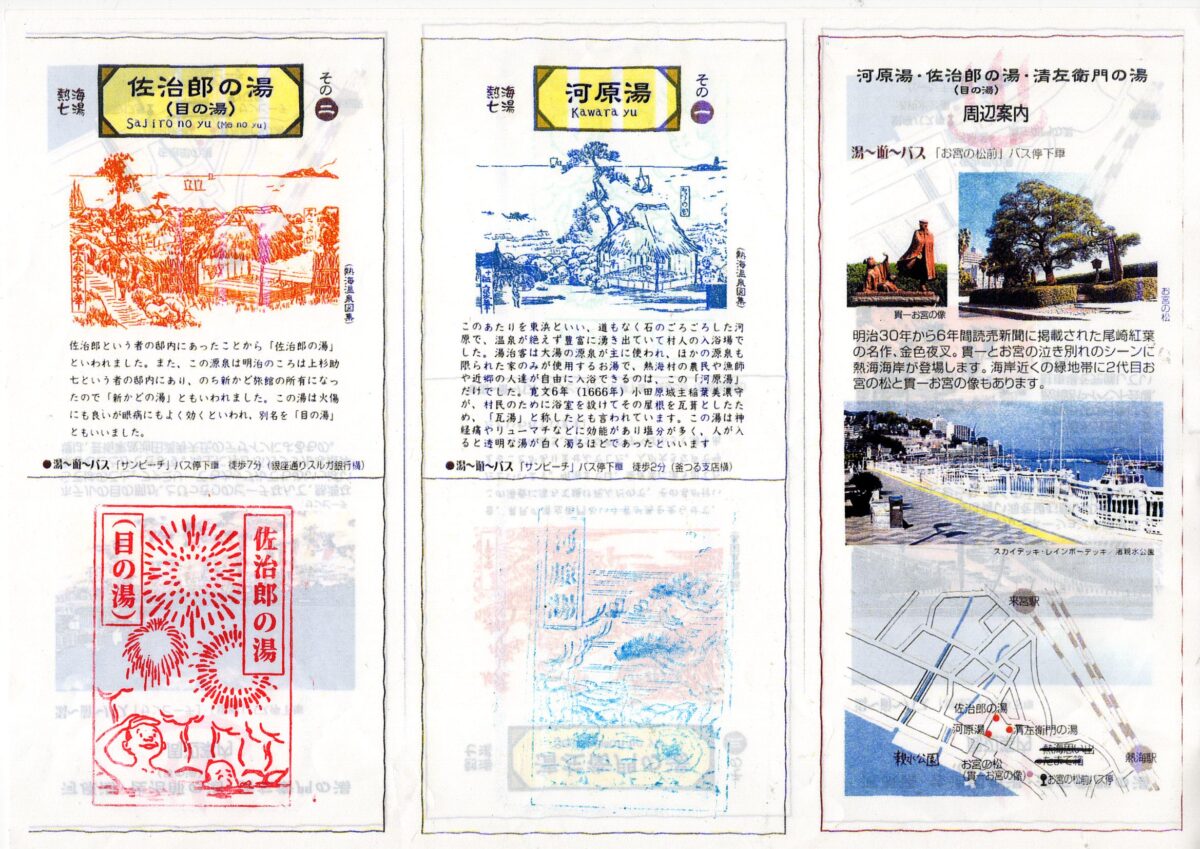

河原湯(かわらゆ)

江戸時代、熱海で庶民に開放された唯一の湯。小田原城主が瓦葺の屋根を設けたということで、瓦湯から河原湯に。

源泉名は「熱海1号泉」で、泉質はナトリウム・カルシウム-塩化物温泉。市営温泉として供給。

佐治郎の湯・目の湯(さじろうのゆ・めのゆ)

熱海4号泉(目ノ湯,単純温泉)。熱海7号泉(佐次郎湯,ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉)。

佐次郎湯(熱海7号泉)は佐治郎邸内に湧出した湯だったが、現在は保護ののため休止中。目ノ湯(熱海4号泉)は目に良いとされるが、現在は市営温泉を引き湯しているので眼病への効果は期待できない。「目を洗わないように」と注意書きあり。

★目ノ湯は自噴しなくなったこともあり、現在は市営温泉からの引き湯。

清左衛門の湯(せいざえもんのゆ)

清左衛門が湯壺に落ちて・・という伝説がある。

熱海52号泉(清左衛門の湯,ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉)で、現在は保護のため汲み上げ中止中。

風呂の湯・水の湯(ふろのゆ・みずのゆ)

元合った源泉が風呂の湯で、後から湧出した源泉に塩分が無かったため水の湯と命名。

熱海18号泉(水ノ湯)。現在は市営温泉からの引き湯で再現演出。

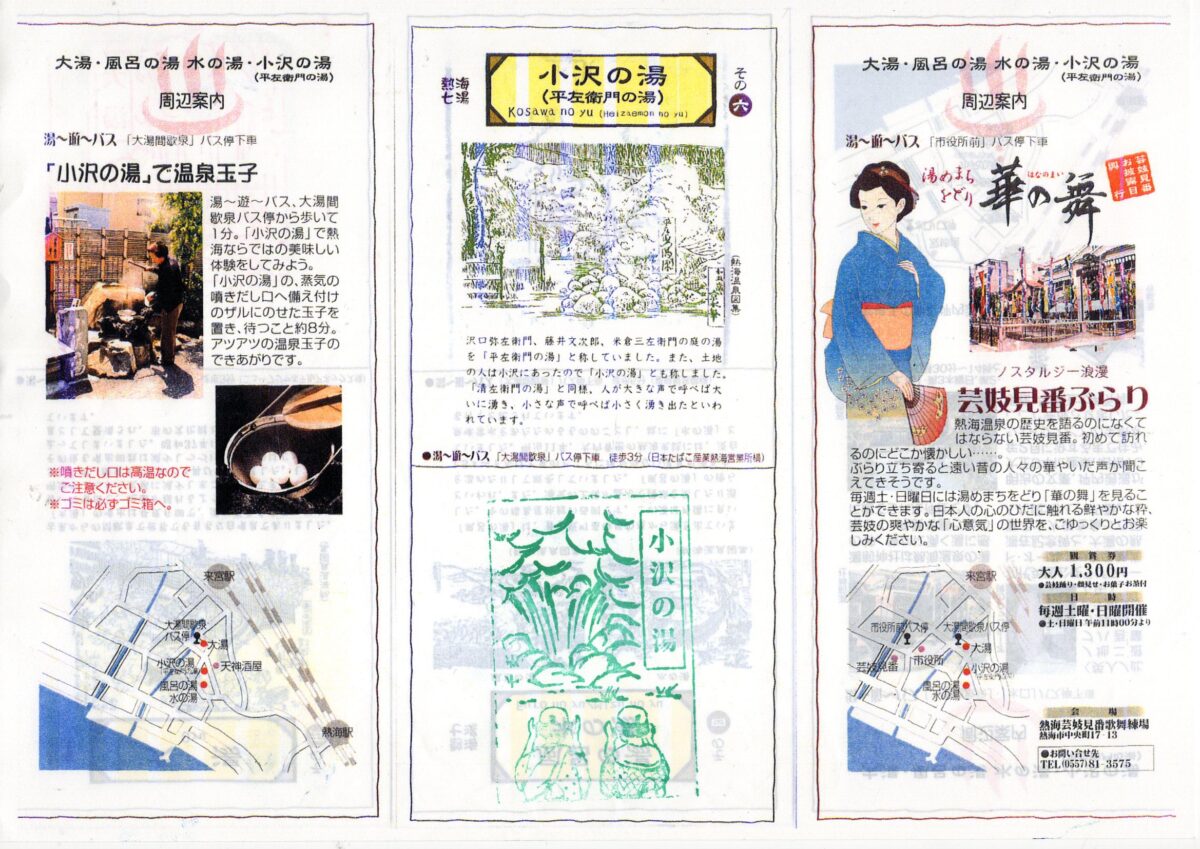

小沢の湯・平左衛門の湯(こさわのゆ・へいざえもんのゆ)

沢口弥左衛門、藤井文次郎、米倉三左衛門の庭の湯が「平左衛門の湯」。

土地名から「小沢の湯」と称す。熱海6号泉(小沢佐左エ門湯,ナトリウム・カルシウム-硫酸塩温泉)。現在の七湯では珍しい硫酸塩泉。

卵を茹でて温泉玉子作り。

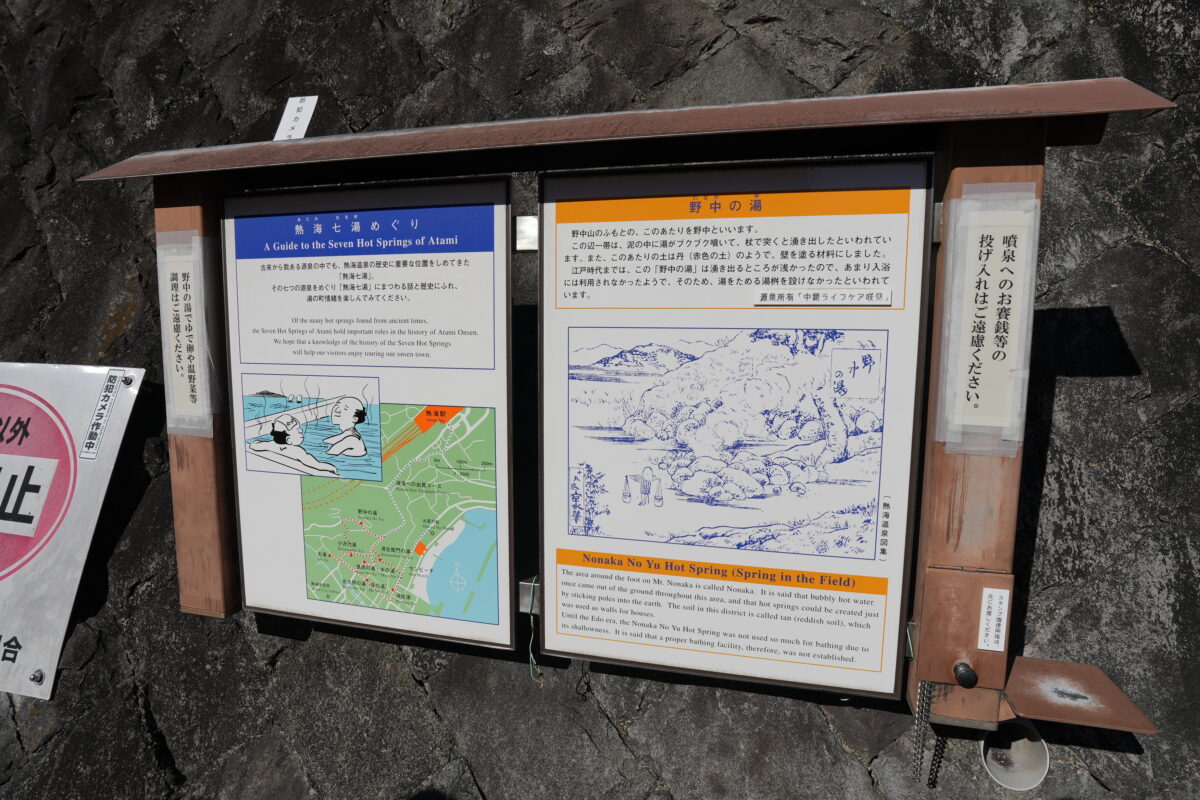

野中の湯(のなかのゆ)

杖で突くと湧き出したという伝説がある。

熱海50号泉(野中の湯,ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉)。現在は保護のため汲み上げ中止。市営温泉からの引き湯で湯けむり演出。

熱海七湯スタンプ

・(作成中)全国(一部ヨーロッパ)温泉記事まとめ(記事目次付)

🔳2024年1月 熱海,稲取,下田,伊豆市観光記

・JP2024/03/10はまべ荘(東伊豆町)特注地金目1kg超,稲取温泉

JP=食彩品館.jp記事

GO=食彩品館がゆく記事