テレビ番組で「大谷翔平選手が花巻東高校在学中の野球合宿で参拝した世界遺産花の窟(いわや)神社」」という紹介があり、いつ参拝したのかを調べたら2010年11月と2012年1月の2回参拝しているらしいことがわかった(吉野熊野新聞記事より)。

「現在」の丸石の状態は紹介されていることが多いものの、大谷翔平選手が参拝した当時のお姿を日時をつけて紹介していることは皆無(たぶん)。

以下、2011年~2013年当時の参拝画像ともども、過去記事より抜粋して紹介。途中、現在と当時の丸石の比較画像も紹介。

熊野の初日の出

●2013年1月1日参拝記。花の窟神社と産田神社(三重県熊野市)へ2013年元旦初詣出&熊野灘の初日の出。JA三重南紀ファーマーズマーケット,ほほえみかん,古事記,日本書紀,神伊弉冊尊,軻遇突智尊,世界遺産,三重県熊野市,さんま寿司発祥,記事より

熊野の実家で正月を迎える。

「明日は天気が良いので初日の出を見に行ったら」と母が勧めてくれた。

子供達は行かないということで、夫婦二人で初日の出を拝みにいくことにしたのだが、元旦当日、妻が辞退。

そうしたら突然、朝寝坊の長男(高2)が「行く」と言いだしたため妻も前言撤回し同行することに。

外はすでに夜が明け始めていて、七里御浜の獅子岩付近の国道42号線には車がズラっと駐車。薄いダウンジャケットしか持ってきていなかったので、少し震えながら日之出を待つこと20分。予定通り午前7時に太陽が昇った。

漁船が朝日を浴びて横切る。美しい眺めを見ながら太陽が昇るのを見ていると、海の上を旭日が私たち家族に向かって伸びてくる。波が少しあるため途切れ途切れに。

(当時は一眼レフを持ち歩いていなかったので画像が粗い)

空海が御厨人窟で虚空蔵求聞持法の修法中、明星が口の中に飛び込み求聞持法会得した時のような景色も同じだったのでしょうか。

ナウ ボゥ アキャシャ ギャラバヤ オン アリキ→ マリボリ ソワカ

いや、これは太陽なので円珍(智証大師)の故事なのかもしれません。

吉兆ということで気を良くして家族と一緒に花窟神社へ初もうでに。

食彩賓館で何回も記事にしているのですが、昨年は古事記編纂1300年ということで、各地の古事記ゆかりの神社を参拝しました。

とはいえ、こちらの花窟神社が紹介されるのは日本書紀の方。古事記では出雲に葬られたと記されています。

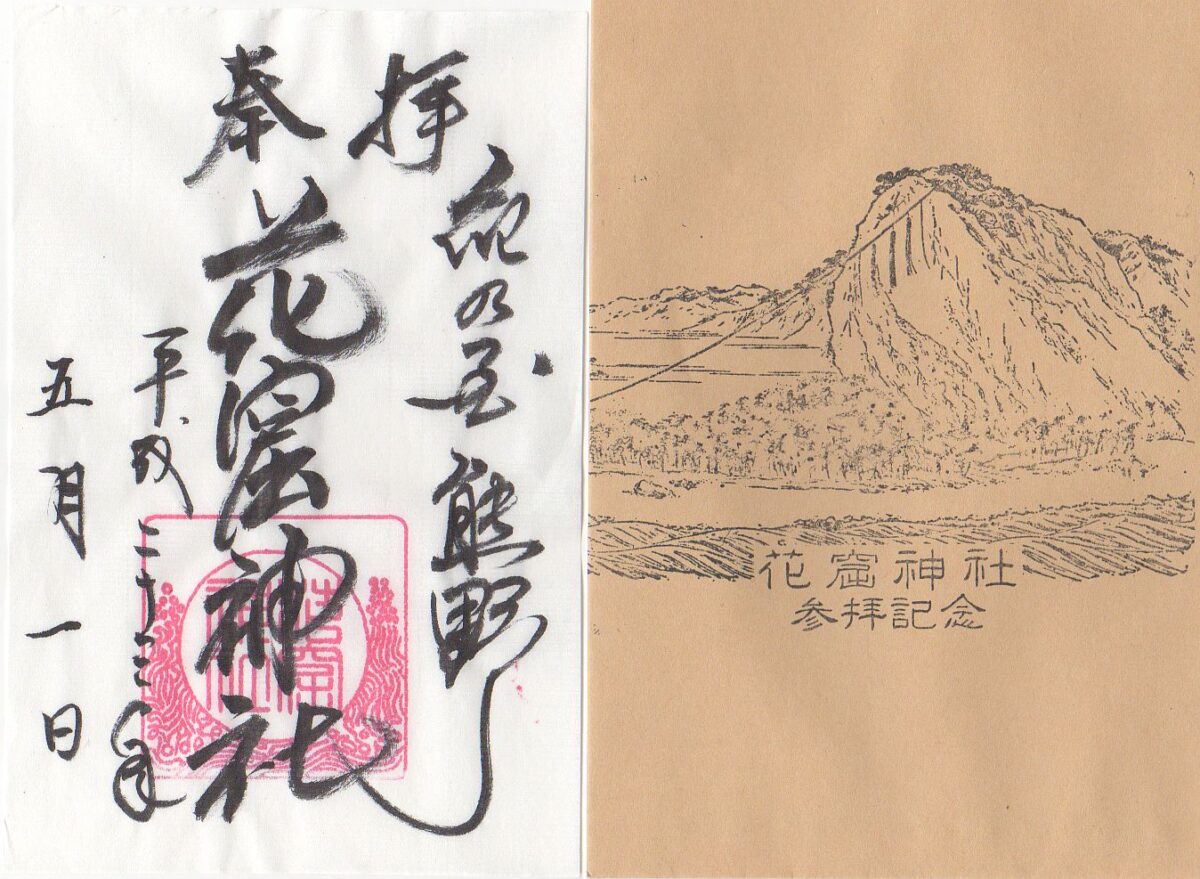

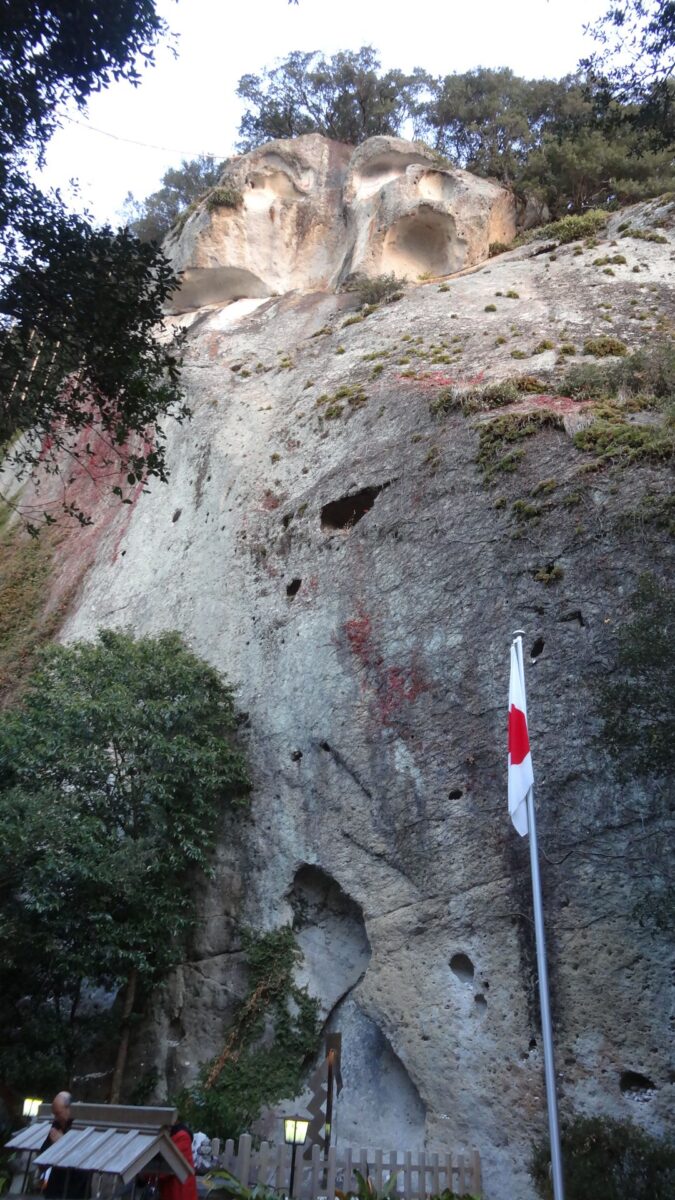

花の窟神社(はなのいわやじんじゃ)

花窟神社

三重県熊野市有馬町上地130

◇主祭神

伊弉冊尊、軻遇突智尊

参拝日 2011/05/01(大谷選手1回目参拝の6ケ月後)

参拝日 2012/08/12(大谷選手2回目参拝年)

参拝日 2013/01/01(大谷選手2回目参拝の翌年同月)

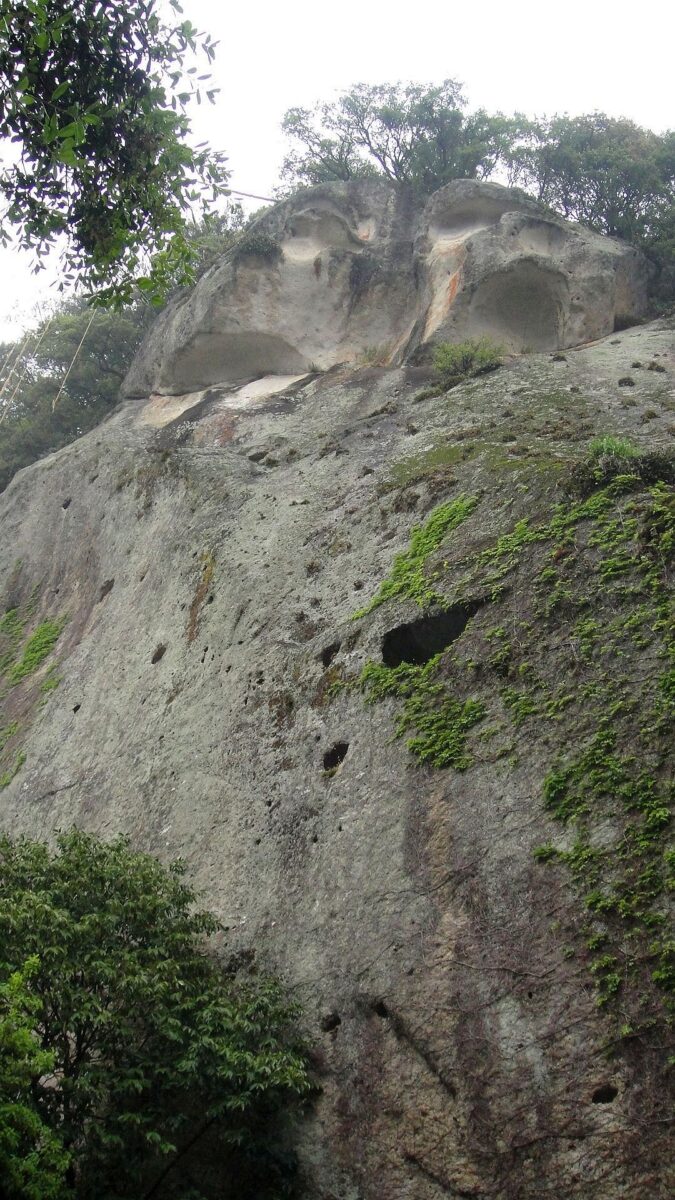

古代信仰の名残を残す磐座(いわくら)。

ご神体は国道42号線からも良く見える大きな岩。

神社というよりは古代から墓稜と認識されてきたようです。神社とされたのは明治以降。ということで、地元の人以外には歴史的脚光を浴びることはなく、観光地としても近くの獅子岩ほどの知名度はありませんでした。

ところが2004年に世界文化遺産登録されたことで有名になり、さらに昨今の研究で古代信仰としての花の窟(いわや)の存在感が増し、昨年(2012年)は待望の観光施設も完成オープンするに至りました。

研究の成果により、この場所が古代の墓地(風葬や水葬を連想するような自然遺構もある)であったことが紹介され、生と死と再生の地“熊野”を象徴するような場所であるということで、熊野という名称を市名に使用するにふさわしい場所だということをあらためて証明することとなりました。

というのも、もともと木本町や花の窟がある有馬村周辺の町村が合併し「熊野市」という名称になったのですが、この「熊野市」と名乗るのにふさわしい熊野本宮がある本宮町、那智山のある那智勝浦町、熊野速玉神社のある新宮市からすると、木本町周辺が熊野市と名乗ることにいかさか疑問を感じているのではと心配していたのです。

この花窟神社の存在により、「熊野」と名乗っても違和感はないと思うようになりました。

大谷選手が参拝した当時の丸石と現在のお姿比較

↓ 現在の丸石

↓ 2011年5月1日(大谷選手1回目参拝の6ケ月後)

当時の玉石は触られる機会も今より少なく、苔のつき方も現在とは異なる印象。

↓ 2012年8月12日(大谷選手2回目参拝の7ケ月後)

↓ 2013年1月1日参拝時の丸石(大谷選手2回目の参拝1年後)

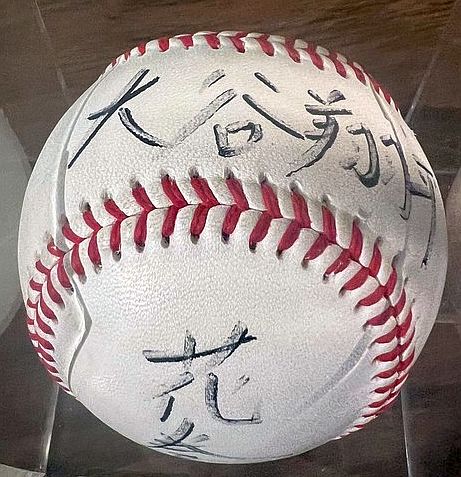

↓ 花巻東高校時代の大谷翔平選手サインボール

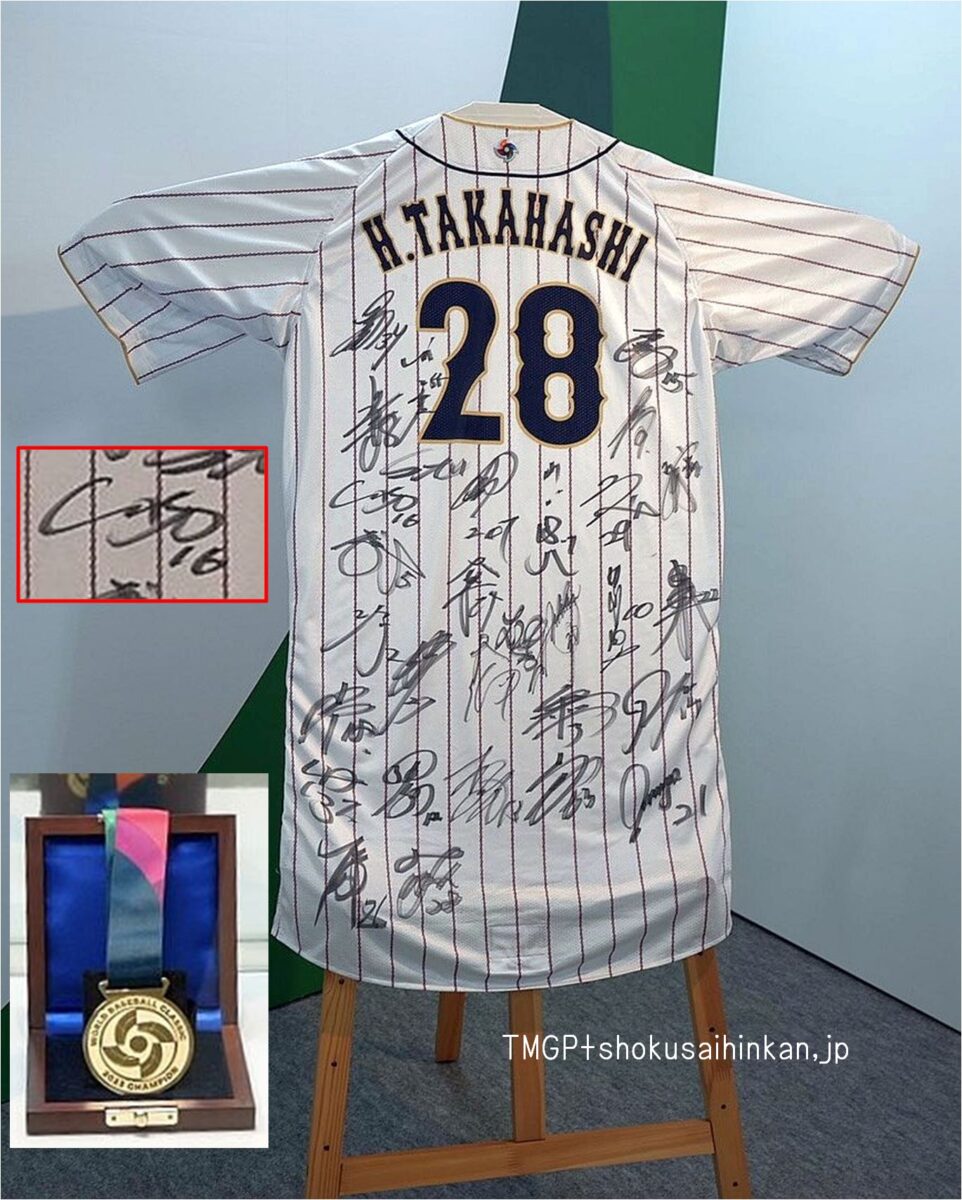

↓ WBC優勝時のユニフォーム(高橋宏斗選手)と大谷選手サイン(赤枠内)

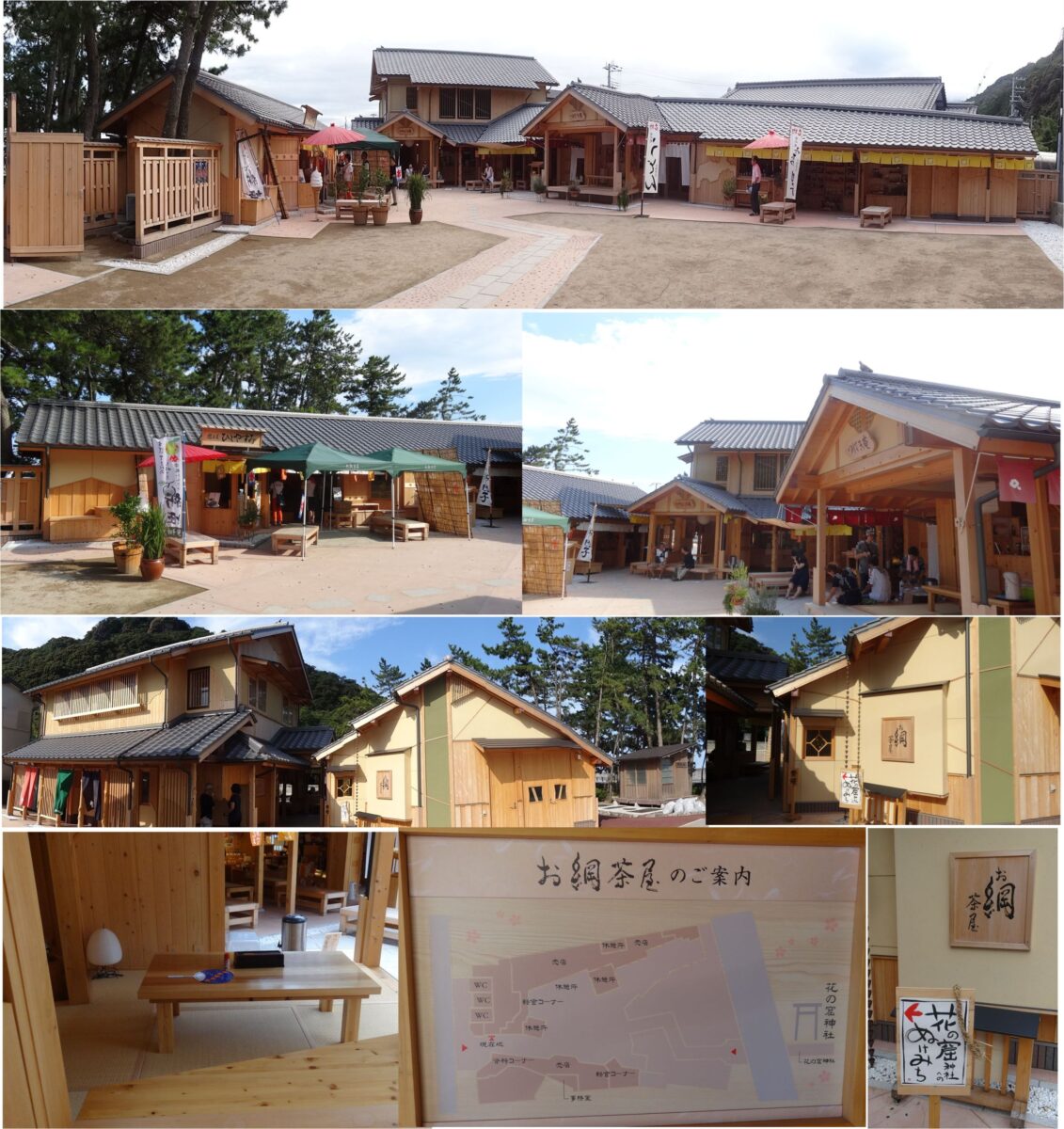

お鯛茶屋(花窟神社隣接施設)

とりあえず、お鯛茶屋で一服。古代米の団子をいただく。

この施設、気に入ってます。是非ともお近くに来た際は訪問することをお勧めします。

●お綱茶屋

三重県熊野市有馬町137(花の窟神社前)

℡0597-88-1011

営業時間 10時~17時

(季節により終了時間の変更あり)

年中無休

駐車場 普通車13台、バス2台

開店日 2012/04/20

訪問日 2012/08/12

訪問日 2013/01/01

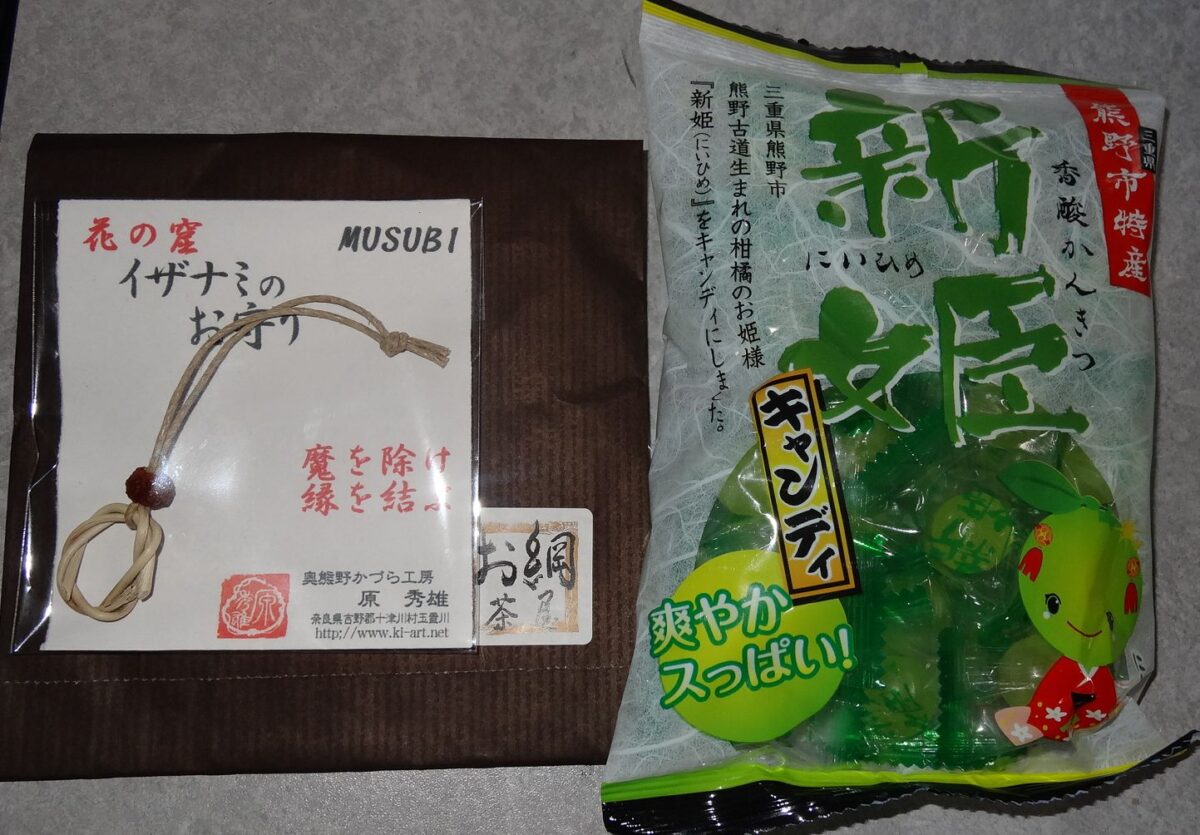

↓ 2012年8月12日訪問 古代米の花と熊野特産「新姫」

↓ 2013年1月1日訪問(大谷選手参拝の一か月後)

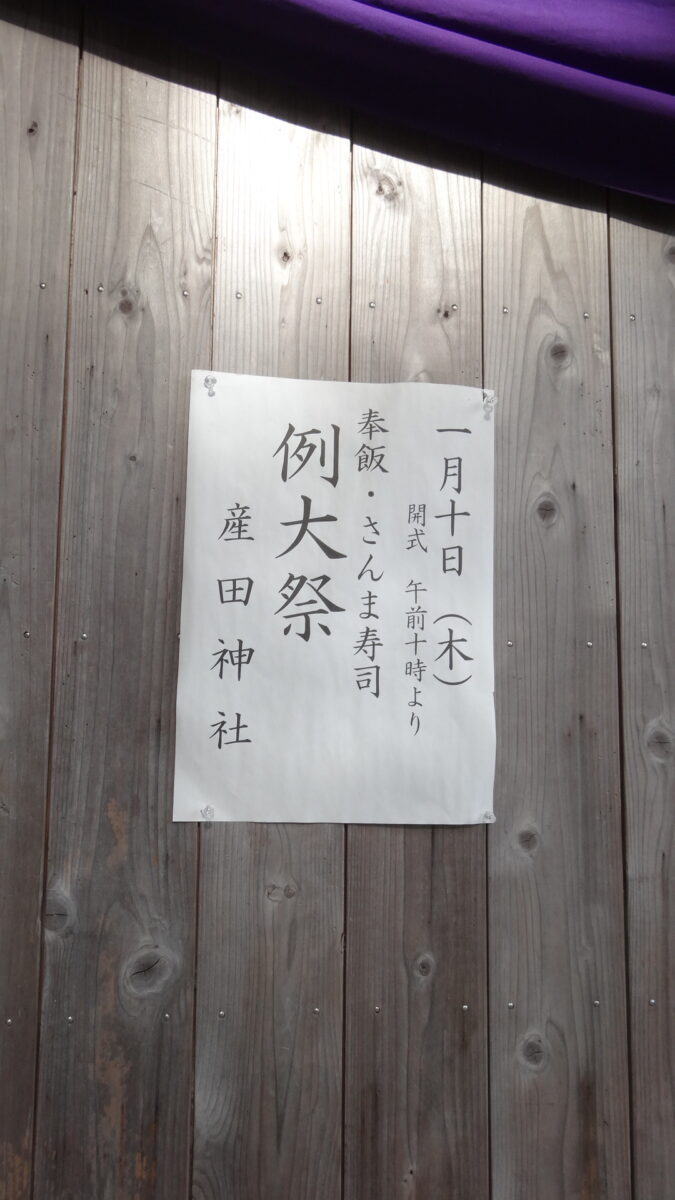

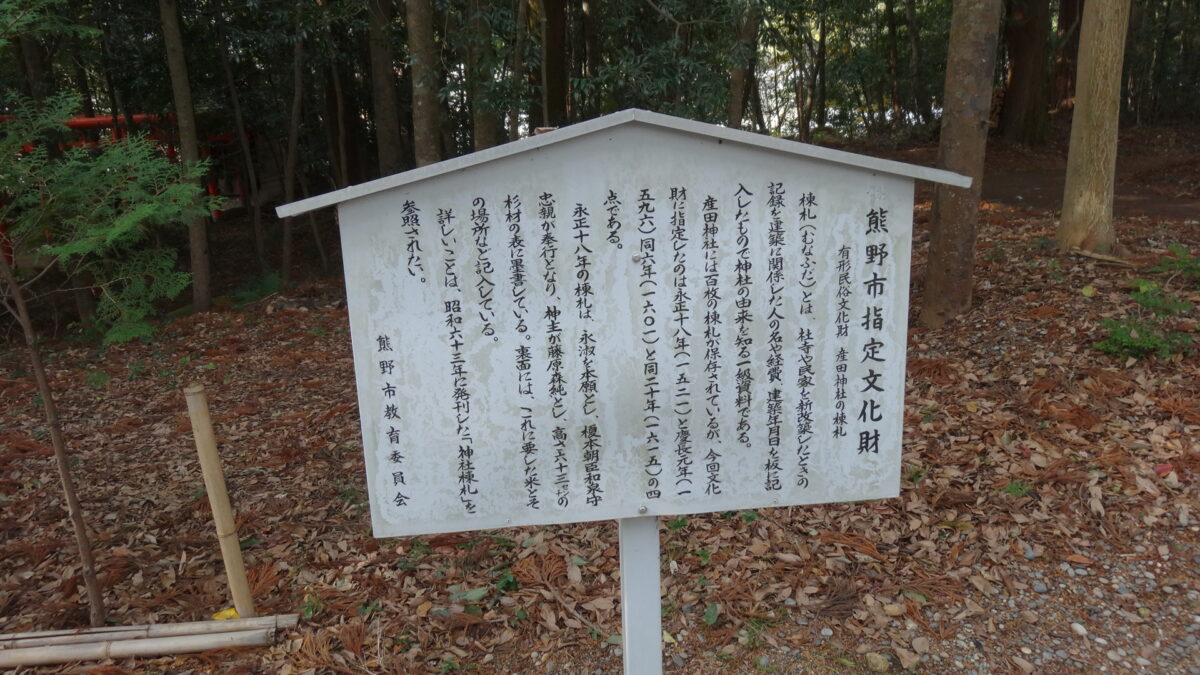

産田神社(うぶたじんじゃ)

少し体が冷えたので、一度、実家に戻り休息。昼前に妻の実家のある志摩市へ向かうため出立。

その前にまだ未参拝の産田神社(うぶた)へ、今度は長女(大2)を伴い、家族そろって参拝。花窟神社から車で数分の距離のところにあります。

●産田神社(うぶたじんじゃ)

三重県熊野市有馬町1814

◇主祭神

伊弉諾尊(イザナギ)、伊弉冊尊(イザナミ)、軻遇突智尊(カグツチ)

※本来の祭神は伊弉冊尊、軻遇突智尊

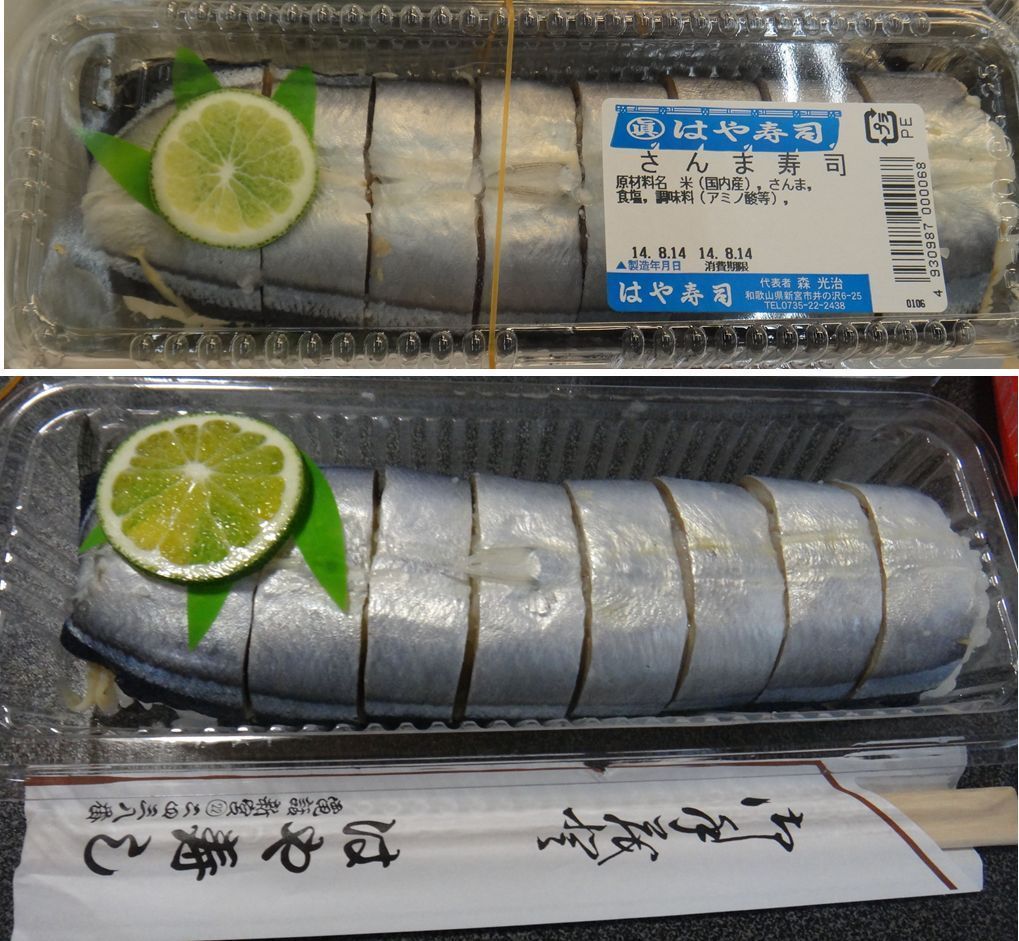

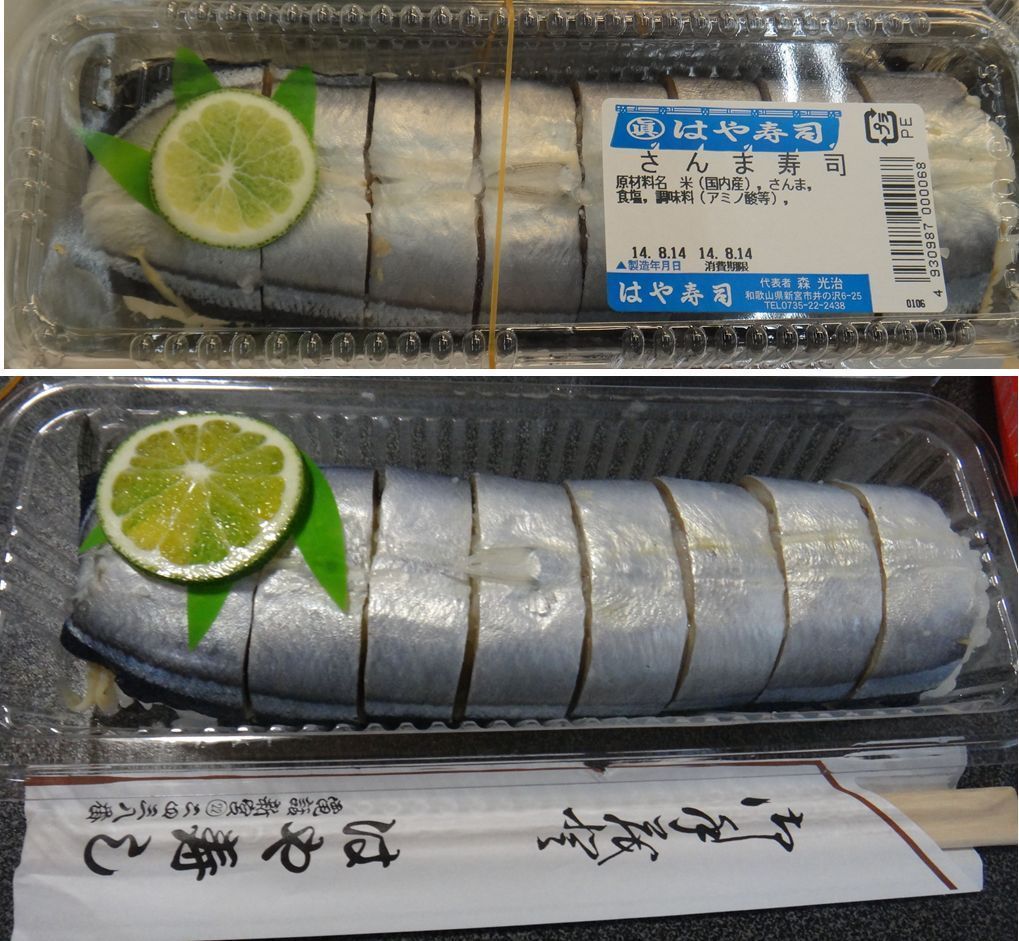

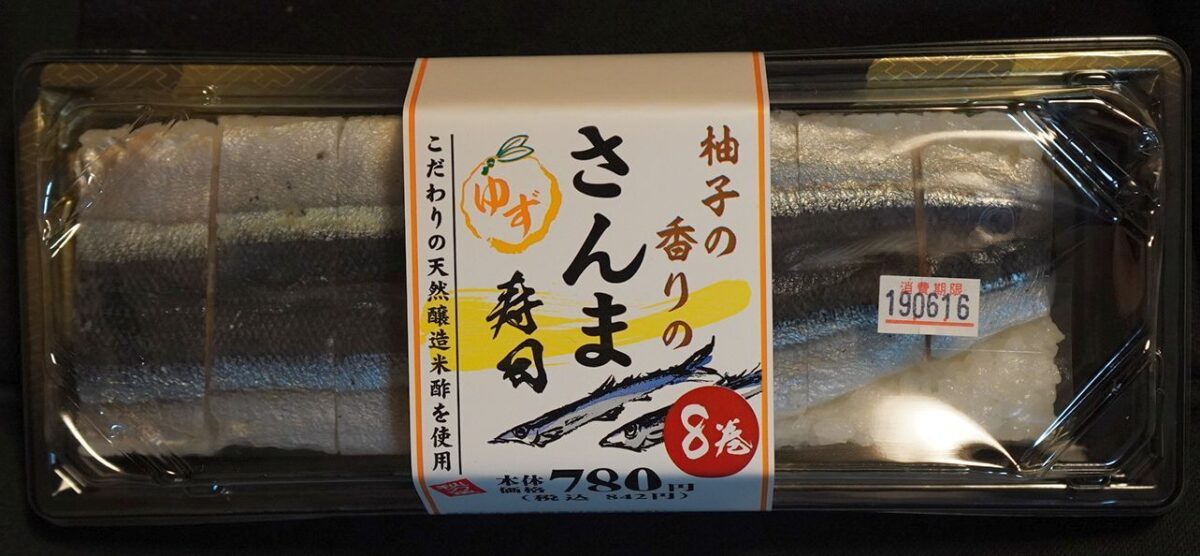

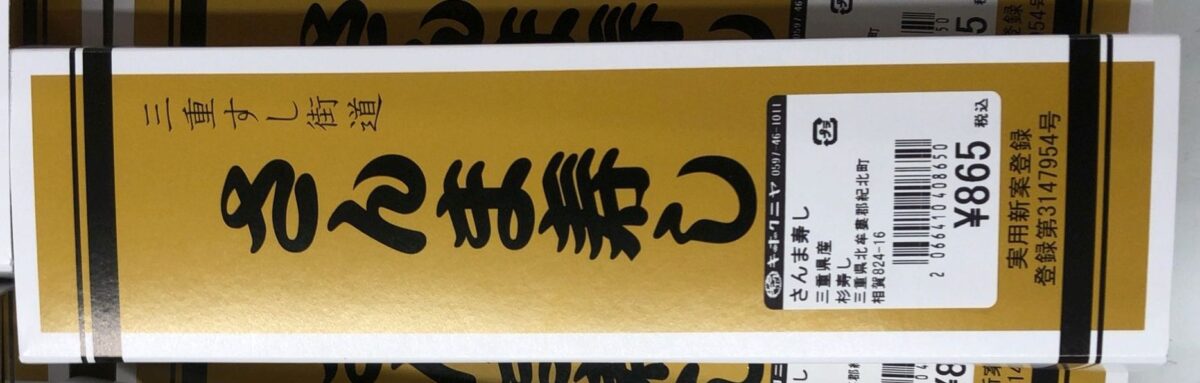

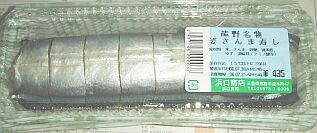

まずは「さんま寿司発祥の地」と書かれた柱を確認。

~祭典の際、拝殿で行なわれる直会(なおらい)のとき、「ホウハン」という特別な膳んが出る~と書いてあるが、奉飯(ホウハ)ンの献立にサンマ寿司(現在の形とは異なる)が入っていたことから「発祥の地」としたそうです。

↓ 奉飯のサンマ寿司は腹開きにして背骨を残す

熊野市さんま寿し保存会は産田神社の例祭(1/10)が執り行われた後の直会で出される秋刀魚寿司にちなみ、1月10日を「サンマの日」としています。

▢サンマ寿司一覧

産田神社について説明書より抜粋

~産田神社は弥生時代からの古い神社で、伊奘冉尊(いざなみのみこと)と軻遇突智神(かぐつちのかみ)を祀っている。日本に米作りが伝えられた頃からあったと考えられており、古い土器も出土する。古代には神社に建物がなく、『ひもろぎ』と呼ばれる石で囲んだ祀り場(祭祀台)へしめ縄を張り神様を招いた。この神社の左右にある石の台がそれである。日本で二箇所しか残っておらず大変古くて珍しい。~

この「ひもろぎ」は「神籬」と書き、社殿や神棚の無い場所での祭祀時に神様をお迎えする依り代。現在は榊などの「常盤木」のことのようであるが、古代はこのような石が用いられていたようです。

産田神社の石は「ひもろぎ」であり、花窟神社の巨岩は「いわくら・磐座」なのでしょうか。

それはさておき、伊弉冊尊(イザナミ)が軻遇突智尊(カグツチ)を生んで亡くなった場所が産田神社で、葬ったのが花窟神社ということなので、せっかくなら両社を参拝されることをお勧めします。

めはり寿司と高菜一覧

関連記事

・南紀白浜パンダ野外飼育最終撮影と白浜温泉15源泉と共同湯・足湯の温泉分析書を解説。崎の湯、牟婁の湯、甘露の湯、砿湯、他。大衆酒場 長久,和歌山ラーメン和ん。

NEW地域別観光・温泉・記事ページ

↓ 画像クリックで「目次一覧ページ」へ。その先にさらに記事リンクページがあります。作成中が多いのはこのところ毎月出かけているので写真整理が間に合わないため。

温泉記事目次(↓ 画像クリック)

食彩品館.jp 観光記事索引