岐阜県関ヶ原~垂井まで東西軍陣地周遊。今回の目的は「松平忠吉・井伊直政(東軍)の抜け駆けと福島正則の位置関係の確認」

ということで、交流館や資料館で概要を同行家人に理解してもらい、腹ごしらえをしたので陣地を周遊。

以下、石高や兵力は「日本戦史関原役」データより抜粋微修正。

目次

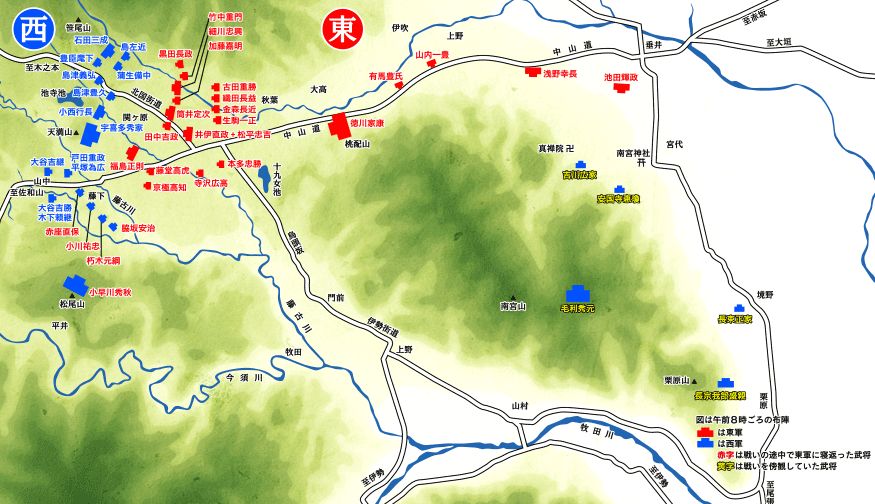

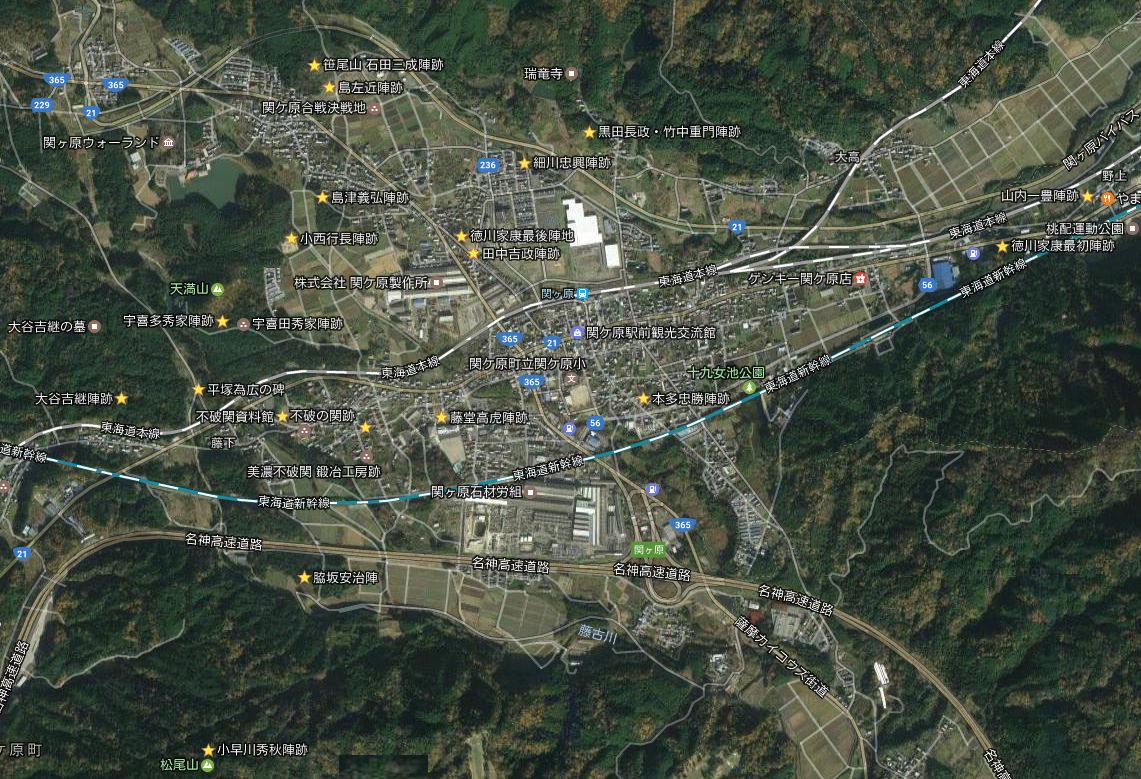

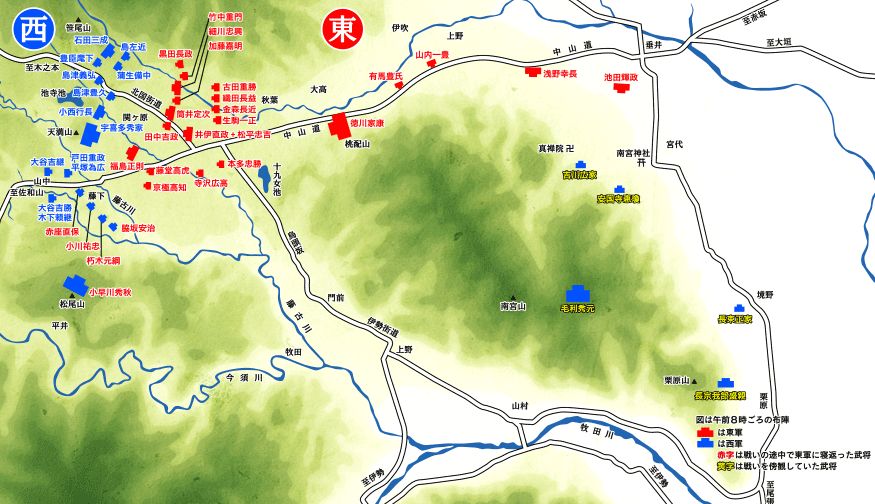

東西軍配置図

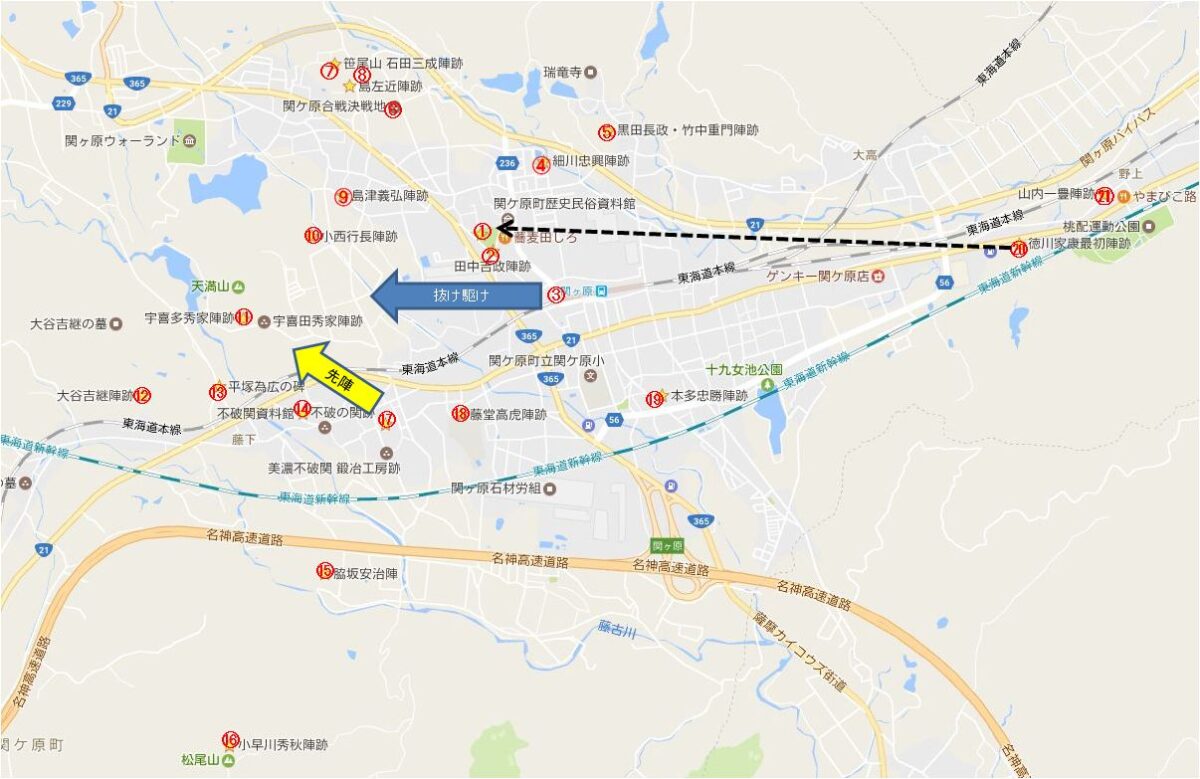

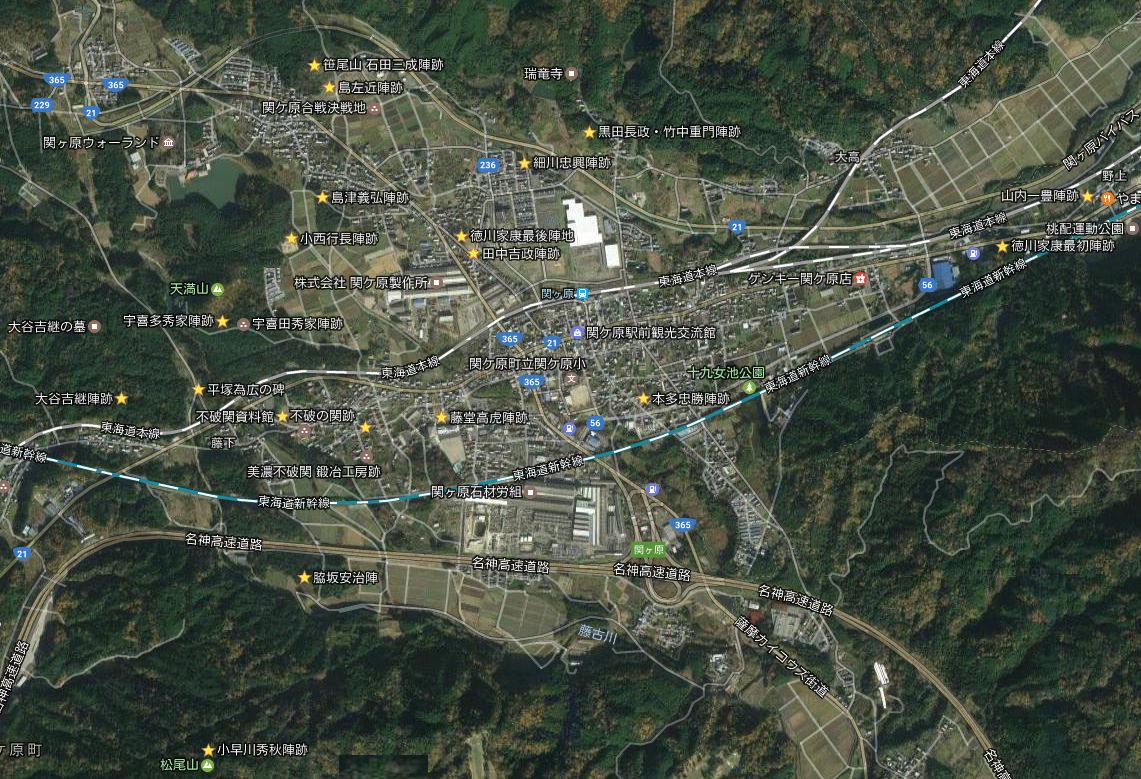

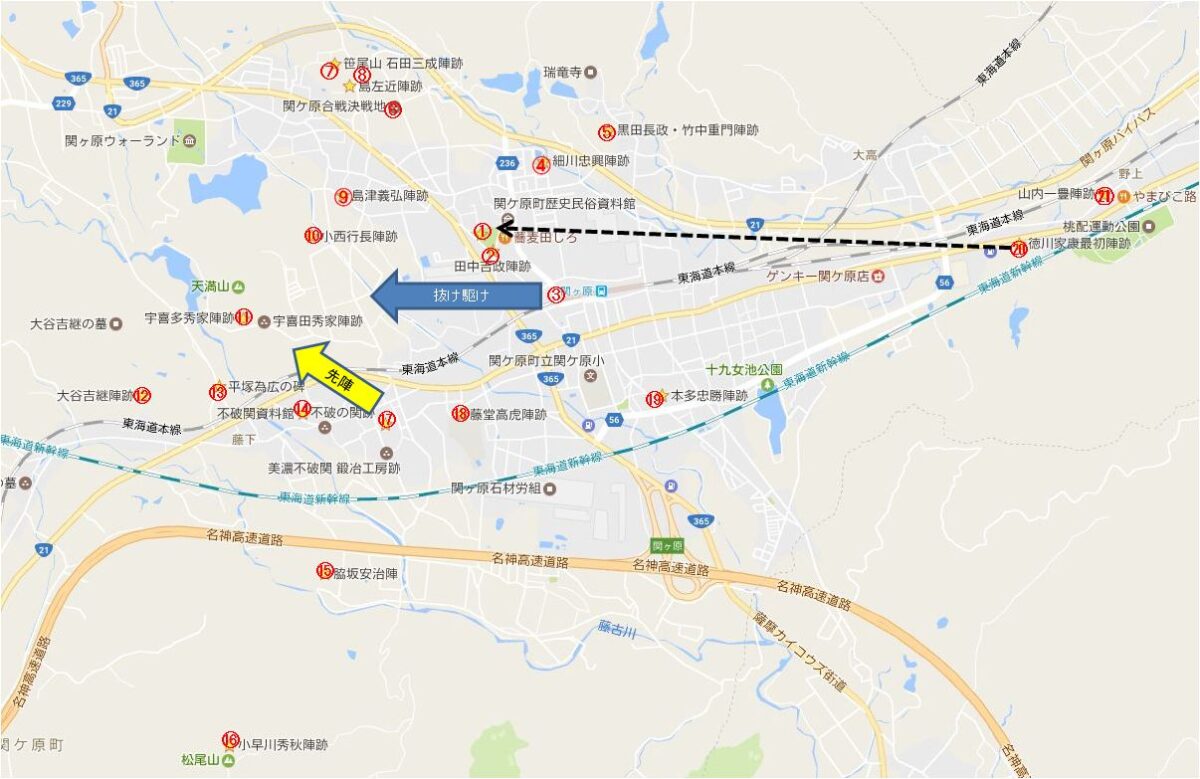

↓ 先陣ルートと抜け駆けルート。点線は家康の移動

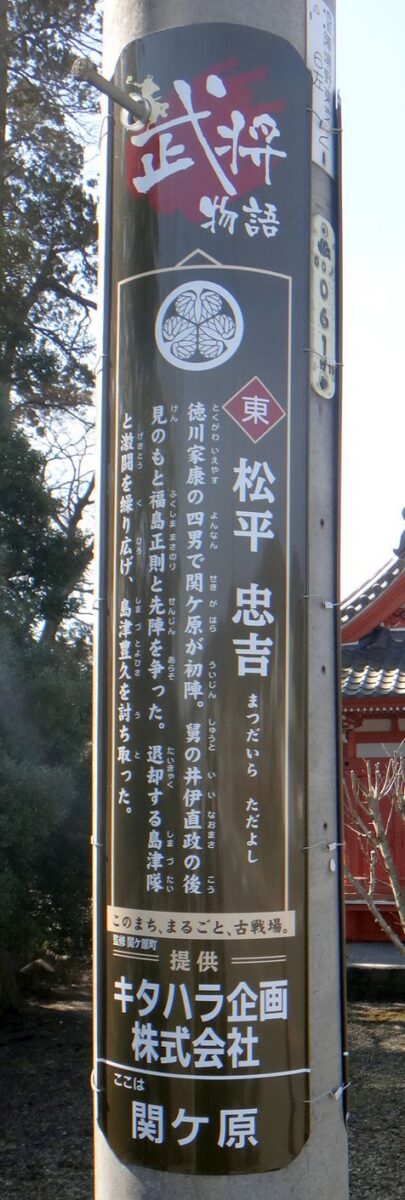

まずは今回の目的「松平忠吉・井伊直政(東軍)の抜け駆けと福島正則の位置関係の確認」するために「松平忠吉・井伊直政」の陣地から。

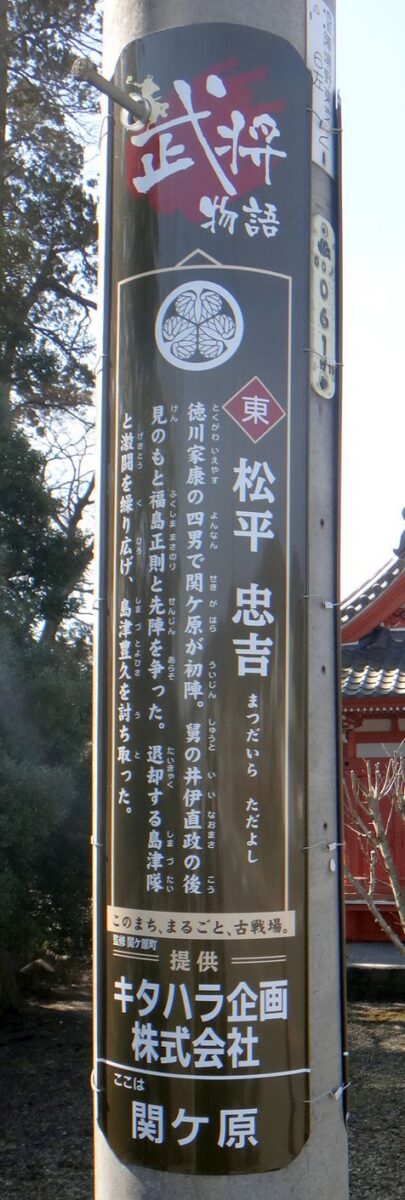

③松平忠吉10万石・井伊直政12万石(東軍)

岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原

この記事を書いた人

食彩品館がゆく」は食彩品館とTMGP合同記事。

商業施設と観光。時々神社仏閣。日本温泉科学会員、日本温泉地域学会員、温泉観光士,温泉名人検定合格,温泉ソムリエ,温泉分析書マスター。研究テーマは「全国各地の温泉分析書を現地現物確認し、源泉データを温泉地別に比較。温泉地環境と温泉資源の運用方法」

ラーメンソムリエ。

関連記事

-

パンダの動画。和歌山県白浜アドベンチャーワールド,良浜,彩浜,結浜,楓浜の帰国1ケ月前。パンダの個別特徴と園内生誕と中国返還、飼育数の歴史。一時期最大9頭のジャイアントパンダを見ることができた施設。

-

佐渡汽船フェリーの濃厚海老そば実食記。麺処おけさ(佐渡汽船,新潟市~佐渡市)カーフェリーおけさ丸。佐渡濃厚海老ラーメン(佐渡両津港)との違い。南蛮えび,ホッコクアカエビ,新潟フードブランド

-

【実食記】中央アルプスが見える阿寺農産物加工販売おらが村の味処「いなほ」(大桑村) 手打ち蕎麦,ざるセット,エゴマ五平餅,五平餅キーホルダー,柿其(かきぞれ)渓谷と阿寺(あでら)渓谷比較。

-

人日の節句に七種菜羹。春の七草をインスタントで食すのはちょっと寂しいので豊田松平(JA愛知とよた)の七草で七草粥調理。入れ粥と炊き粥

-

【“萬珍軒”という名称の中華料理店探訪記】萬珍軒幸田店(愛知県幸田町)ラーメン+チャーハン(ハーフ)セット935円。ワンコテラス併設。

-

木曽御岳の麓,地場産石臼挽き信州蕎麦。そば処さくら(長野県王滝村)。30年ぶりの御岳夏景色,清滝,新滝,田ノ原天然公園と御嶽神社遥拝所。展望台から穂高の稜線と槍・小槍、八ヶ岳遠望。

-

肉の出処と正体を表示していただくことを強く望む。焼肉安萬アウトレットパーク岡崎店(愛知県岡崎市)期間限定セールの安萬名物セット,生タン,生タンフランク,セセリ,豚肉,ホルモン。安萬ハンバーグ定食,株式会社エフ,

-

ほろほろお好み三種御膳実食記。アウトレットパーク岡崎の近くにある「楽食家ほろほろ(愛知県岡崎市)」3グループのメニューから各1種選択。居酒屋さんのランチメニュー。ホロホロ鳥はある?。