味は舌で味わい、脳が評価する

味の評価は「舌で味わい、それを最終評価するのは脳である」ということ。

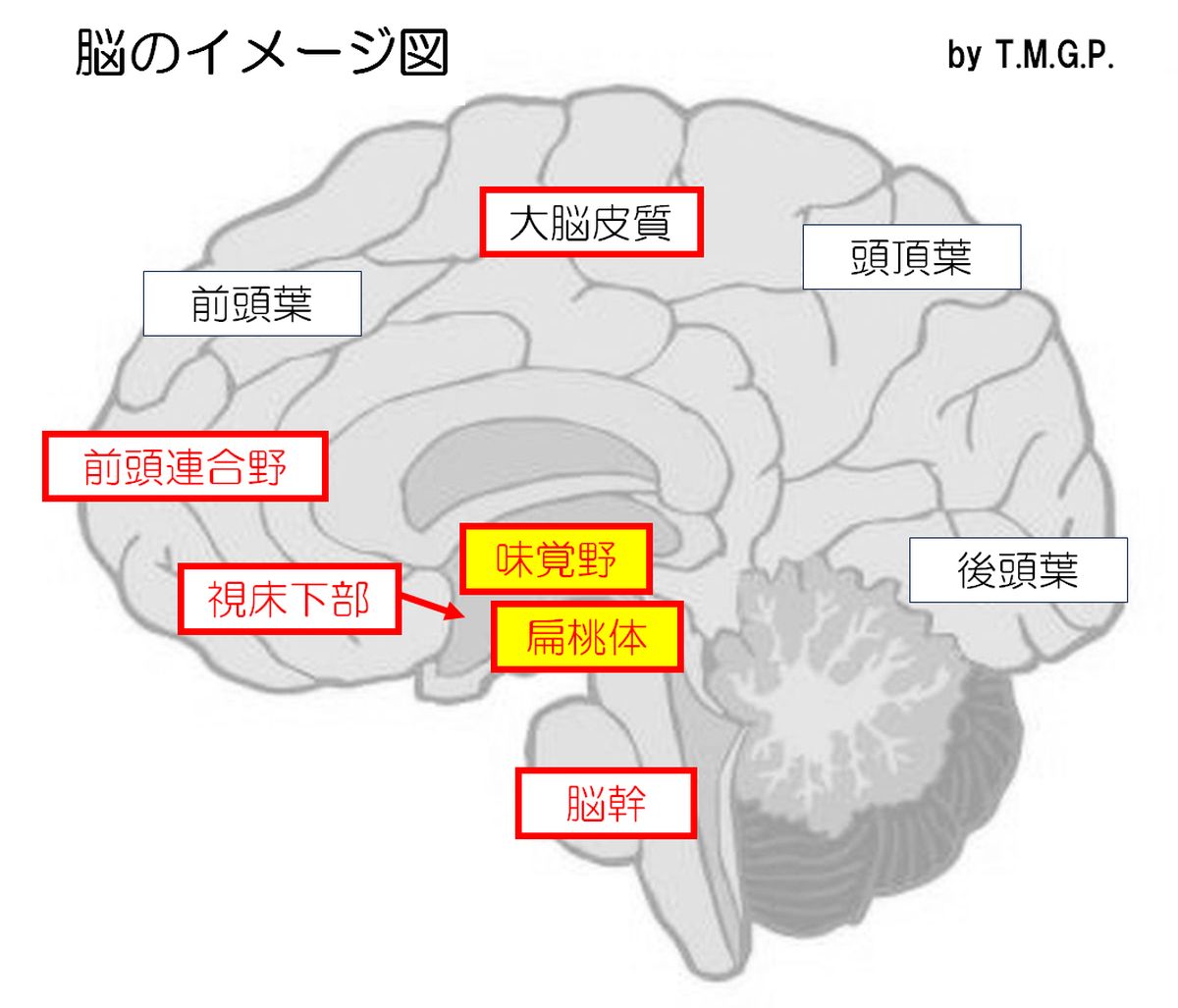

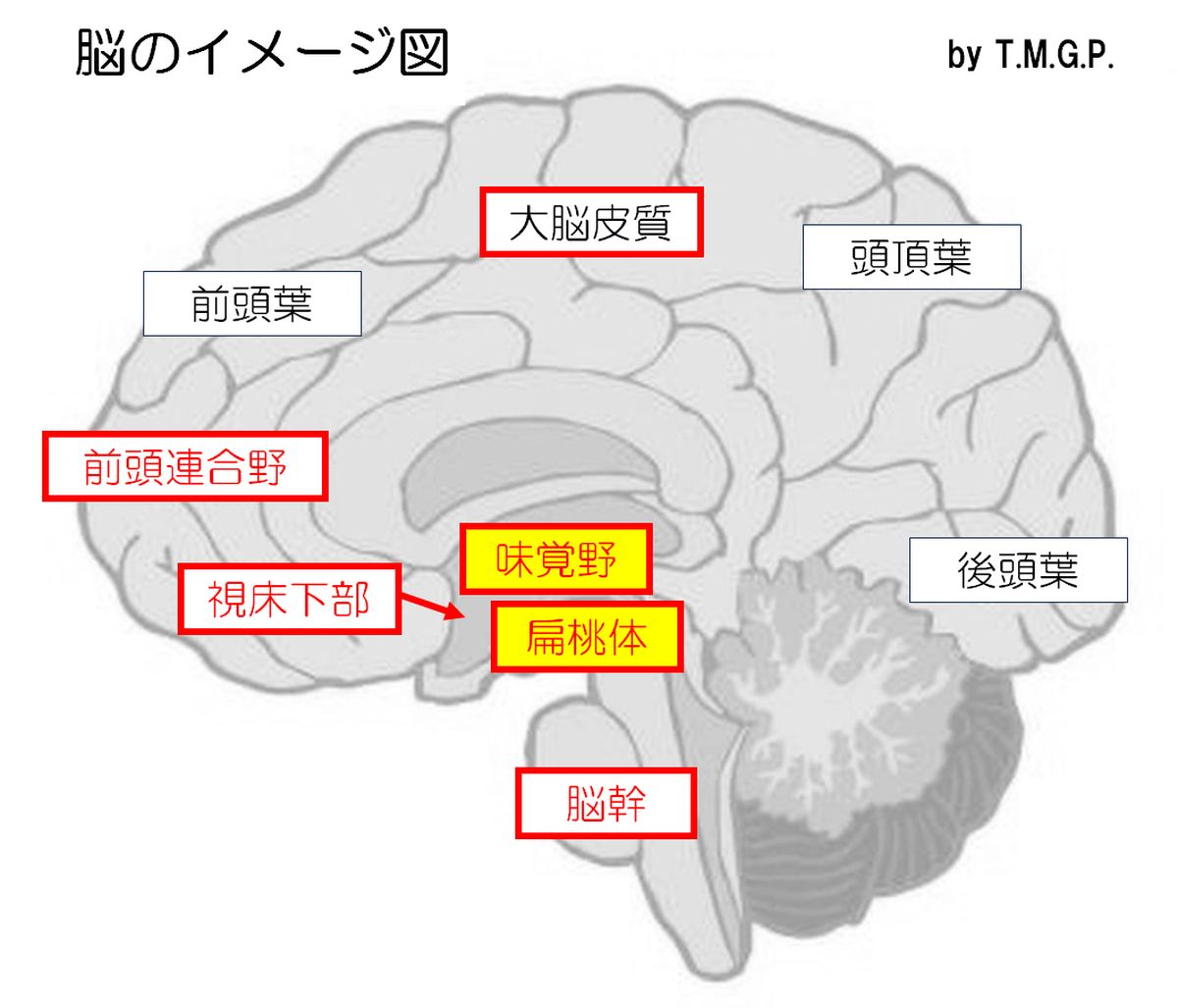

すなわち、口に含んだときに感じた舌の味蕾からの情報は、味神経線維を伝わり脳幹(延髄孤束核)~大脳皮質の味覚野を伝わり、前頭連合野まで到達。同時に視床下部や扁桃体にも情報が送られる。

味以外の情報(香、見た目、食感等)は口や目や喉等、体の各部分で認識され、大脳皮質の各感覚野に伝達される。

以上の情報は大脳皮質連合野に到達し、“美味しい”“不味い”等の判断が行われ、その食べ物の総合評価を決定。

その後、内臓感覚の情報が扁桃体(重要)で過去の記憶も合わせて伝わり、視床下部へ至り、“好き”“嫌い”の判断をするわけです。

脳のイメージ図(不正確。大雑把な位置関係)

産地で食すことの重要性

よって、重要視しているのは視床下部の判断に影響する「その場の雰囲気」。これを味わうために現地まで行って食したい衝動に駆られる。

新鮮な素材・現地の雰囲気(水・空気・景色・環境)が揃うのが産地で食すということになります。

百貨店の物産展(雰囲気を味わう)や地元直売所、市場内食堂、漁港食堂(まさしく産地で食す)で食べると美味しいと感じるのは素材のこともあるが、多くは雰囲気も一緒に食していて、それが大きく影響していると思っている。

「あなたの美味しいは私の美味しいではないし、その逆も真」。

「味の評価サイト」の書き込みは実食時の天候・気温、店内環境、その日の体調だけでなく過去の食体験等々、その時々の私的思い込みの感想を述べているだけのような印象を受ける時がある。

他人には絶対に知ることができない個人的な事情を踏まえているので、味の評価には疑問が残ることが多い。

また、他人を意識するあまり、他人(特に有名人)が評価を高くすると自分だけ低く評価し辛いという、日本人あるある的な評価も気になる。

絶対食感

ただし、例外がある。分析力、コミュニケーション能力を備えた「絶対食感」を持つ人。

そういった“プロフェッショナル”な方々の評価を参考とすることは有意義と思われる。

もっとも、付和雷同的な「あの人(ex著名人、ネット系有名人、芸能人)が評価しているから」というのはちょっだけ恥ずかしいので自分は使いません。

プロフェッショナルではないという自覚

私は「原材料そのものの価値」を最重要項目として、価値の高い原材料の味を損なわない流通や調理方法を採用した料理の味を嗜好する。

併せて店内の表示や装飾・接客・雰囲気等も重要視していて、非衛生的な環境や、保険所がやめて欲しいと懇願する調理方法、そして表示に不信を感じた時はどのような老舗・人気・某ガイド掲載店であっても評価は低くなる傾向にある。

私には“絶対食感”はないが、時折、自分は絶対食感があるというような思い込みで記事を書いてしまうことがあります。

この点については常に反省しているが、その時に自分が感じた・想ったことは大事にしたいと思っている。

それでも、以前、某有名店シェフから「訴えてやろうか」とすごまれた時は「ハイハイごめんなさ~い」と謝って、自身の記録表現を変えるという、軟弱な対応をするくらいの柔軟(^ー^)な姿勢で取り繕っています。

私が苦手なランキング(客・店問わず)

1位.行列を厭わず人気店で食べたがる

2位.マスメディアに踊らされている

3位.支払い価格の高い料理を自慢

4位.奢りや経費支払いの料理を投稿

5位.見た目優先の映え系SNS投稿者

6位.「評価サイトで★3.5だから(絶対おいしい)」という人

7位.「●●さんが美味しいと言っている」

8位.某レストランガイド信奉者

9位.然も絶対食感を持っているかのような語り

10位.他人に自分の好きな料理や店を紹介したがる

11位.自分が映り込む料理画像

12位.「オレは客だ」「私の店にはふさわしくない」とすごむ人

13位.品種名・産地名を聞くと怒る従業員

14位.堂々と「海外から輸入した食材です」と表示しない鰻店

15位.香水やたばこの香りがする

16位.オーガニックの定義を知らない自然派

17位.「有機無農薬」と朝刊に書く新聞記者

18位.有機JASや特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに沿わない表示

19位.外食の原産地ガイドラインを無視する

20位.厚労省・保健所の指導に従わない

21位.「無化調」「無添加」「無農薬」の“無”

22位.根拠説明のない「完全」「絶対」「100%」「完熟」

23位.肉の柔らかさを美味しいことだと思っている

24.美味しさの説明に「ダシが」「コクが」「旨味」「ジューシー」「モチモチ」「以前より」を使う

番外.やたら誉める(やらせ疑惑)

嬉しいランキング(客・店)

1.知りたいコトが書いてあるメニュー(HP)

2.芸術的ではない写実の料理画像

3.原材料へのこだわり感

4.子供や高齢者を大切にする

5.混雑していない(入店を待たせない)

6.お世辞は言わないが配慮できる

7.説明好き

8.調味料の中身まで産地や品種を表示

9.形容詞を使わず事実のみで味を説明できる

10.他人の意見を素直に聞き、反論しない

(注意:「苦手」も「嬉しい」もあなた(読んでいる人)のことではありません)

飲食記事

↓ ラーメン実食記事一覧(画像クリック)

↓うどん・そば・パスタ・麺類に関する食彩品館記事(画像クリック)

↓食事 鮮魚と寿司に関する食彩品館.jp記事(画像クリック)

↓ 肉に関する記事一覧(画像クリック)

↓ 和食に関する記事一覧

↓ 飲食店及び食事に関する記事(画像クリック)