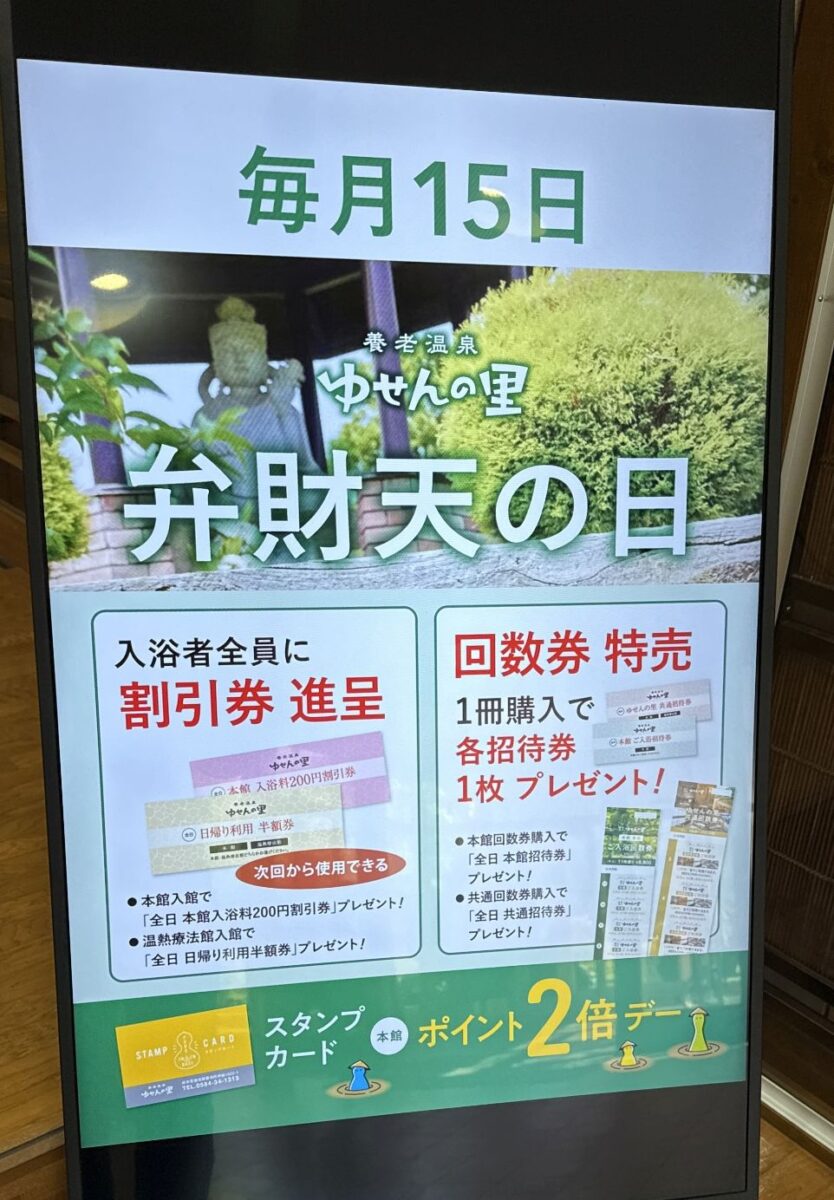

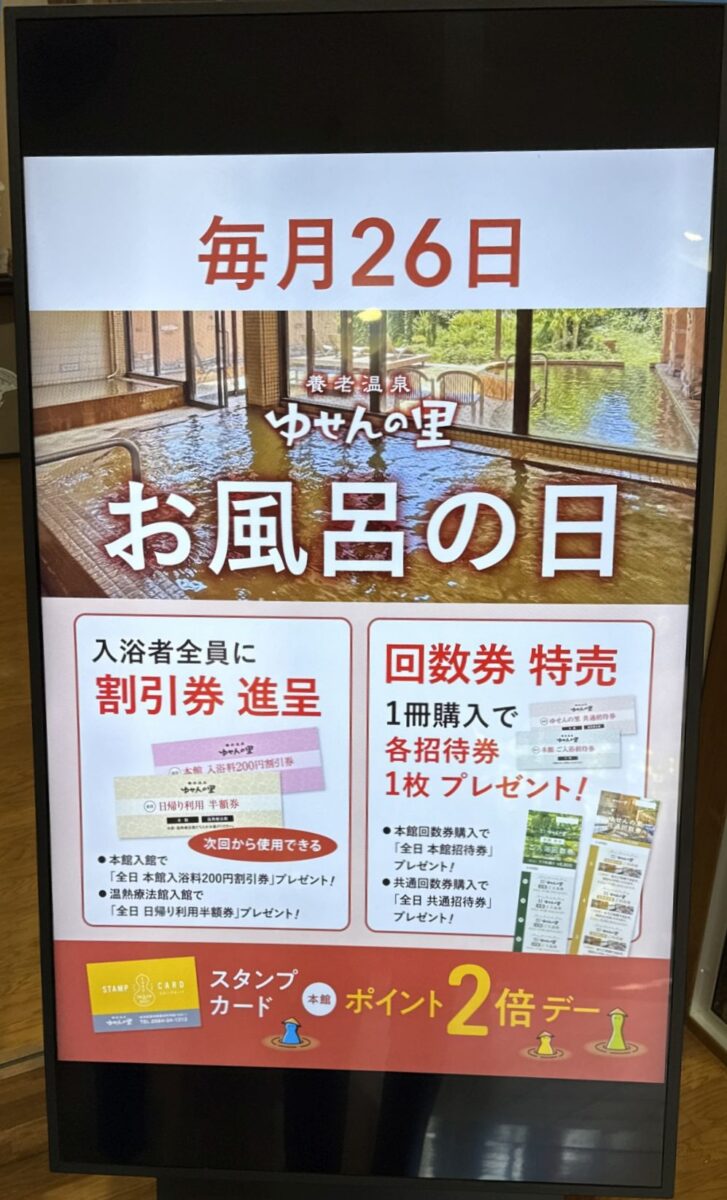

養老温泉ゆせんの里

★食べログ記事を2記事アップしました↓

・ダイニングみのり(ゆせんの里内)秋御膳と彩りミニそば御膳実食記

温泉編

「かけ流し」という表示は鵜呑みできない(経験則)

「当館の温泉は全てかけ流しの天然温泉をご用意」(施設HP2025年9月確認時)と紹介されている。

最近、“100%源泉かけ流し”と表示された大型ホテルに宿泊して入浴した際に、違和感を感じて公的機関で調査していただいたところ、「放流式と循環併用型の浴槽でした」という衝撃的な結果報告をいただいた。

その他、入浴時に違和感がある施設が複数あり、温浴施設の「かけ流し」表示は鵜呑みにできないなという印象を持っている。

理由は「かけ流し(放流式)」の定義が曖昧であるということに尽きる。

施設によって「源泉のみを放流式で運用」「源泉に加水、あるいは加温して放流式」「一部の浴槽だけ放流式」「放流式と循環式を併用」ということを“かけ流し”と表示している。

客は「源泉かけ流し」という表示を頼りにして宿を選んでいるという人が多く、宿側も経営を安定させるため、“(我が社の)かけ流し基準”で表示したり、“できれば客が思い違いをしてくれるとありがたい”という想いがあるのかどうかはともかく、優良誤認的な表現がある(私的印象)。

これは個人のSNSだけでなく、温泉紹介書籍の記述や旅行社の広告でも散見。

源泉かけ流しファンは自助努力で見極める必要があります。

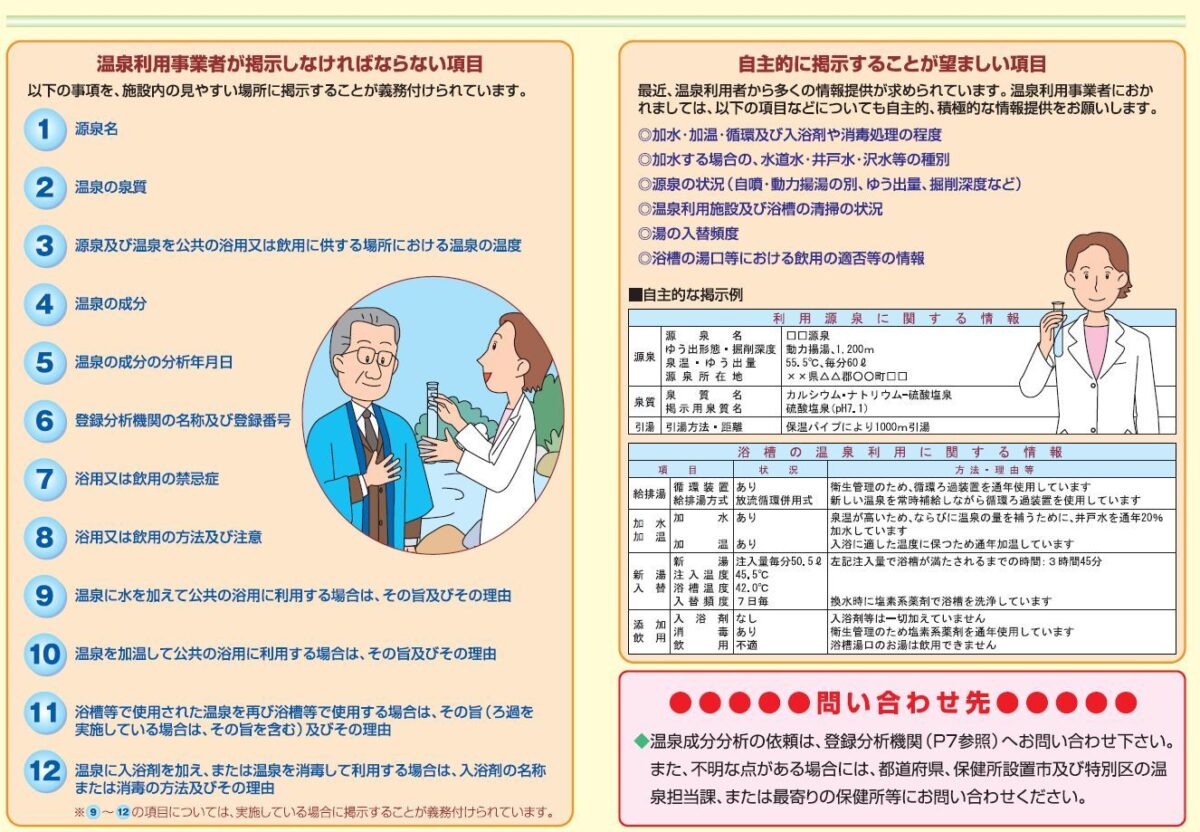

求める情報公開(HP等で)

もちろん、真面目というか、当たり前に几帳面な施設においては温泉法で定められた表示だけでなく、「事業者の自主的な情報提供として意義があると考えられる事項(環境省)」についても施設ホームページで公開表示されている施設は結構、たくさんあり、当方のような温泉泉質成分と運用方法重視の温泉宿選択者にとっては大変、ありがたいし貴重な存在です。

また、そのような施設は信用でき、安心して利用できる確率が高いという私的経験則を持っています。

<ご参考1>

・純温泉協会(HP)の表示はスゴイ。これだけ事前に告知していただいていると「行ってみたい」という気になる。ただし、温泉泉質成分と運用にさほど興味がない方にとってはどうなんでしょうか。

・地方の温泉観光協会として自主的な情報公開に取り組んでいる「和歌山県温泉協会」の施設では、温泉法で定められている項目だけでなく、様々な情報の積極開示されている施設が多い。これは是非とも全国各地に横展開していただきたい。

↓ 環境省パンフレットより

事前に問い合わせたが・・・

今回、利用した「ゆせんの里」にはいろいろな温浴・健康維持設備があり、人気の温浴施設。

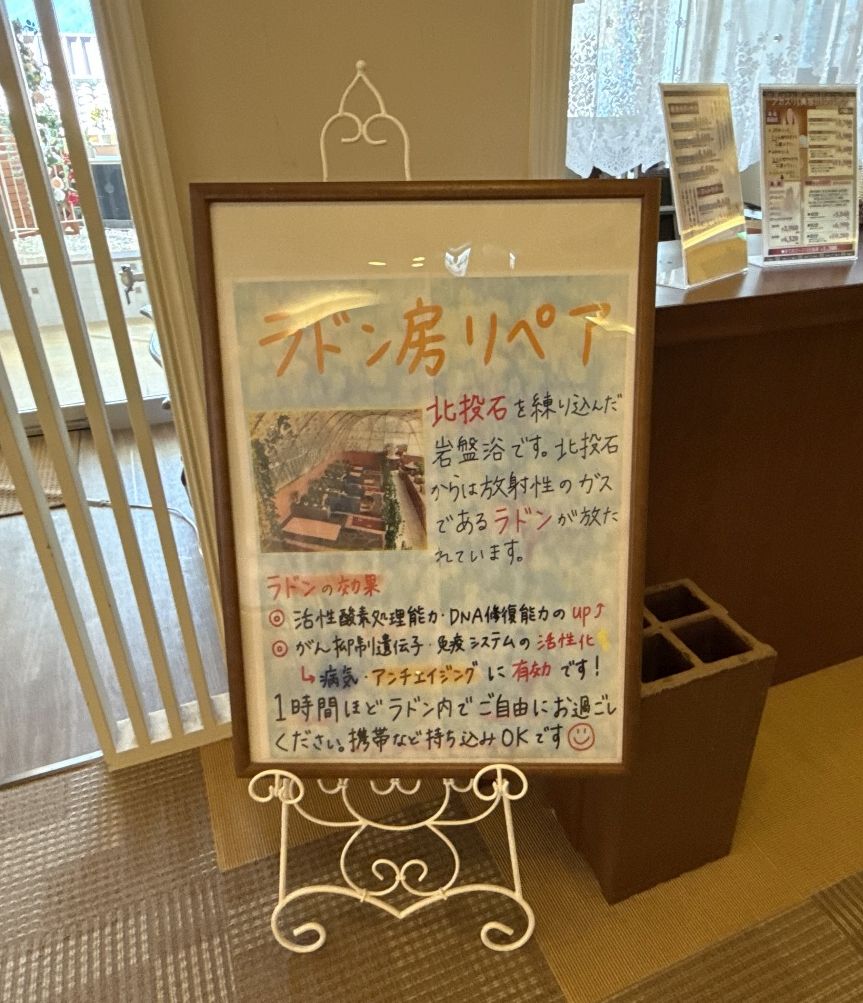

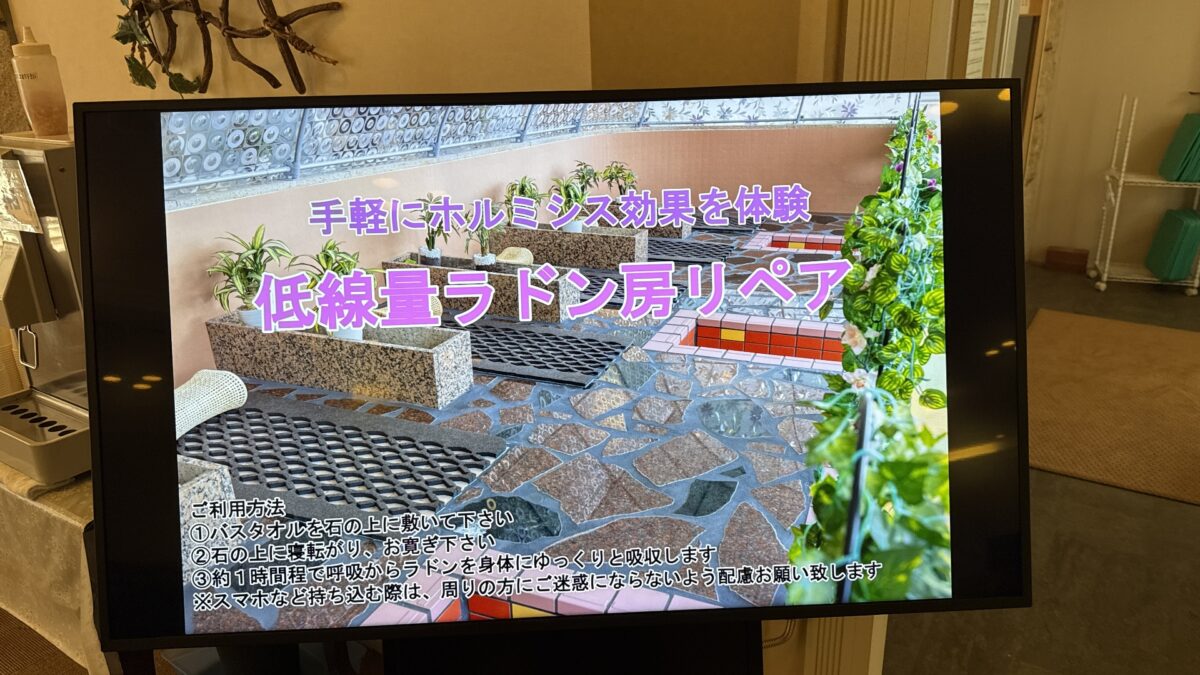

特に「温熱療法館」の「ラドン房」のホルミシス体験に興味を持った。

ホームページを熟読したものの、私が知りたい情報が掲載されていない。

そこで、利用前に施設に問合せすることに。

いくつか質問した内容の中で、回答いただけなかった項目があり、「何か知られたくない理由がある?」という疑念が沸く。(内容は私的メールのため非公開です)

そうなると、行って現地・現物・現実確認をしたくなってしまう性。

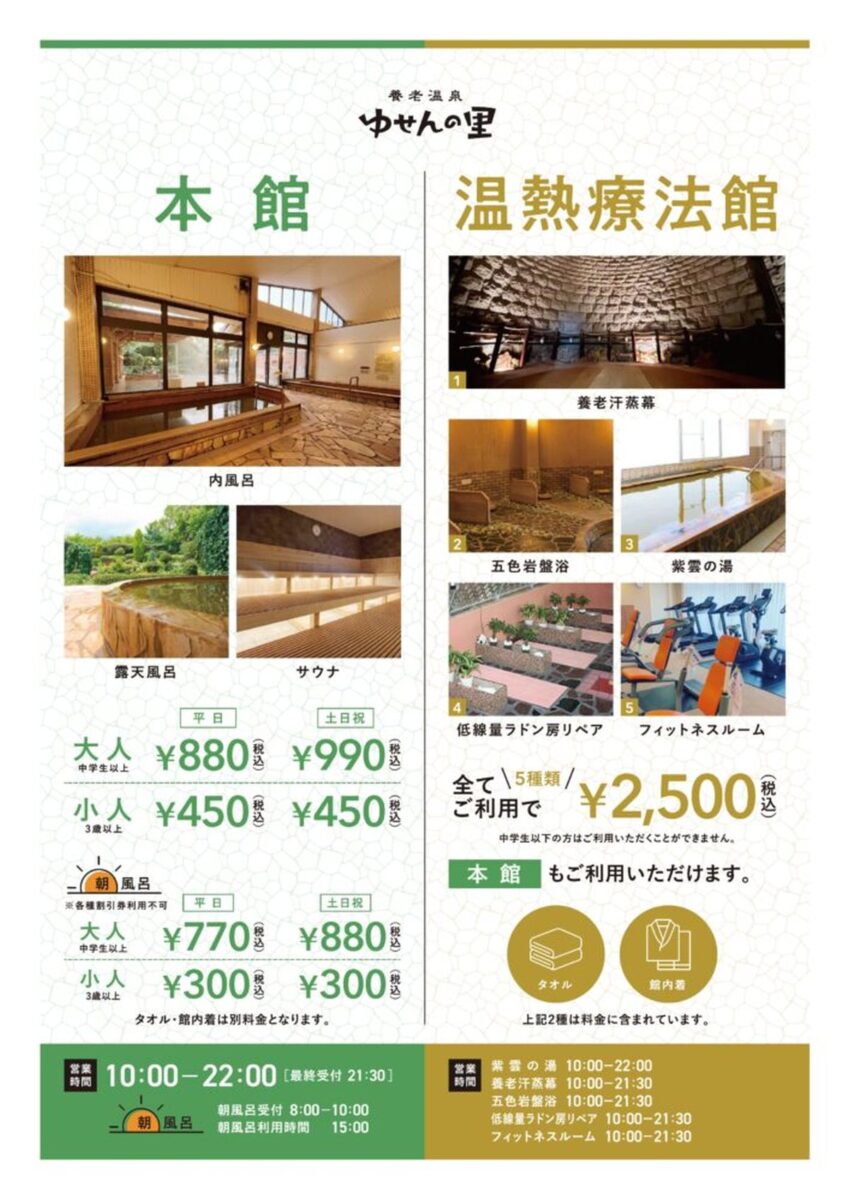

ゆせんの里の施設構成

「ゆせんの里ホテルなでしこ」を中心に、「本館日帰り温浴施設(売店・食堂併設)」、「温熱療法館」、「ゆせんの里キャンプ場」などで構成。

今回は「温熱療法館」の利用を目的としているので、日帰り温浴施設(本館880円・980円)も利用できるという「利用料2,500円」に和風ダイニング「MINORI」の食事がセットになった「平日限定、施設内すべて利用(温熱療法館+本館)、1500円相当の選べる食事プラン、合計3,300円」を選択。

温熱療法館(本館入浴可能)だけだと2,500円なので差額は800円。つまり800円差額で1500円相当のランチ(今回は1800円)がいただけるというのは嬉しい。

ちなみにこのプランは倹約家の妻が発見した。

↓ 施設HPより(2025/10/06確認時)

施設利用感想

紫雲の湯(温熱療法館)とみのり乃湯(本館)

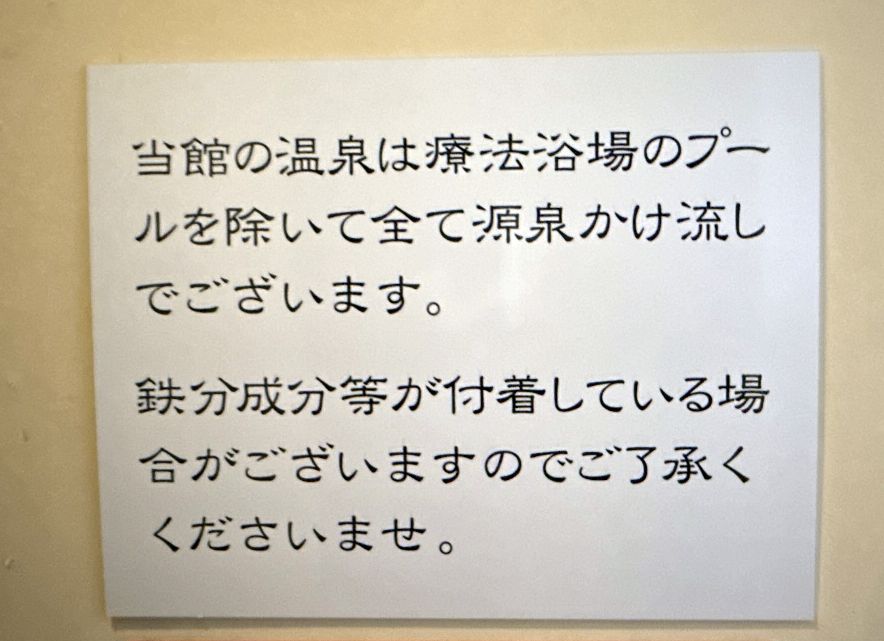

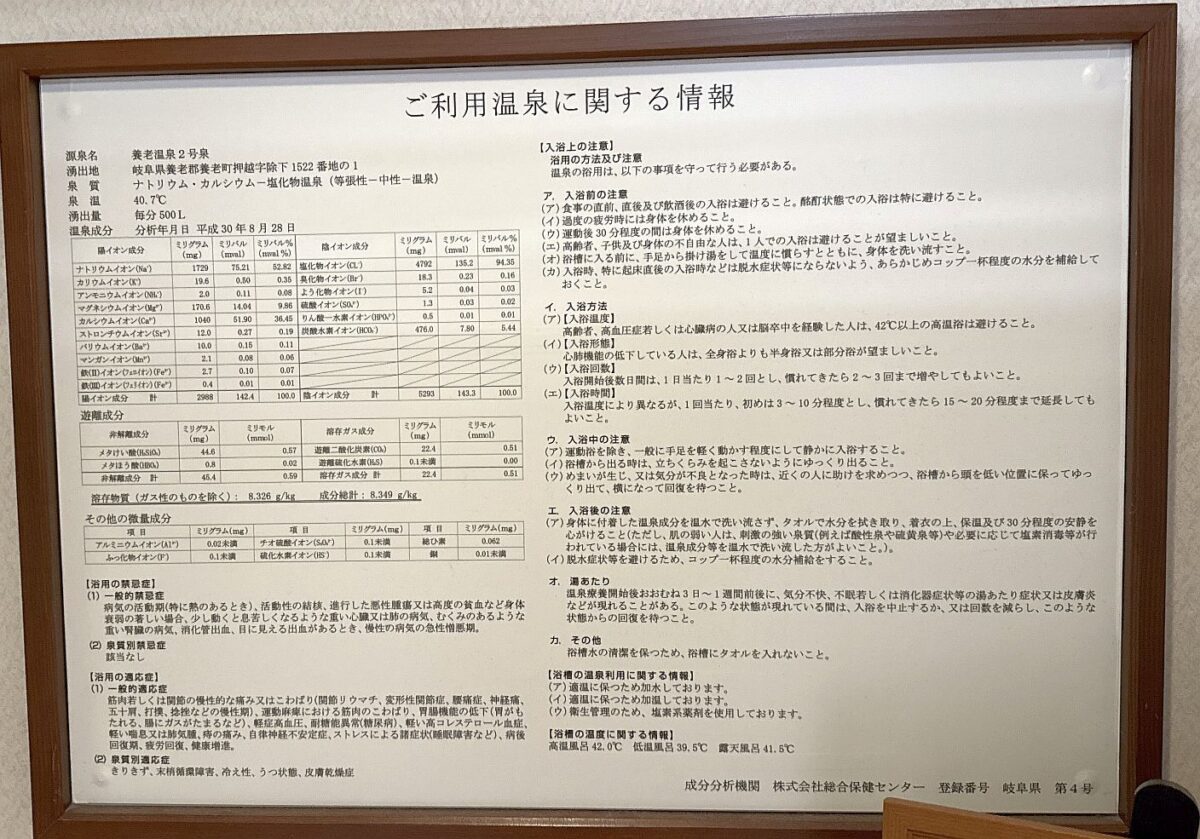

まずは問い合わせに不開示だった温泉掲示を確認。

「加温あり」「加水あり」「消毒あり」。

2008年(平成10年)の浴場掲示にあった「循環なし」が、何故か2018年(平成20年)日付の掲示から消えているのが気になる。

もちろん、循環ありだったら表示義務があるので、循環湯は投入されていないと思いたい。

また、浴場には「プールを除きすべて源泉かけ流し」と表示されているので放流式の運用であることを宣言されている。

加温あり

源泉温度が40.7℃で浴槽の利用温度は42℃と表示。

規模の小さい宿の浴槽であれば源泉温度40.7℃あればなんとか加温なしでの運用が可能かもしれないが、大型施設ということもあり、入浴客も多く、適時加温で適温調整。

本館側の「みのり乃湯」には加温無し浴槽がある。ただ、一般客は温泉表示の詳細まで確認しないと思われるし、加温がどの程度成分に影響するのかということを理解している人は少ない。

他客の会話を聞いていると「かけ流しで良いね」「(温泉の)色が良い」「濃い温泉らしいよ」という会話が聞こえてきた。

湯口以外の浴槽内投入口を足で探っていたら他客から不審がられたので中止。

炭酸泉(二酸化炭素泉)や放射能泉は加温すると大きく成分が減衰するが、当温泉の主成分である「ナトリウムイオン・カルシウムイオン・塩素イオン」は前述の2つの温泉成分ほど影響はうけにくい(当然、加温による成分減衰はある程度あるが)。

加水あり

それよりも掲示の中での疑問は「加水」と表示されている点。

湧出量は500リットル/分なので単一泉源としての湧出量は500人分程度の浴客に対して放流式(通称“かけ流し”)で運用できるレベルと思われる。

湧出量が多くない温泉宿のように源泉にたっぷり加水で低湧出量を補填するようなことを理由とする大量加水ではないように思う。

おそらく、湯温の変動を温度計で感知して自動適温調整時に加水して調整することがあるということと推測した。

それとも?。

消毒有

未加工の源泉を放流式(かけ流し)で、朝だけ・夜だけ入浴という小規模温泉宿では新鮮な源泉を客数に応じて豊富に投入し浴槽内の湯を短時間で入れ替えることで衛生を担保する。

対して、当施設のように朝から夜まで多くの客が利用する浴槽を放流式で運用するには相当量の源泉が必要となるだけでなく、客が落とす汚れ(約0.5g/人)も相応に多いと思われるので、安全を高度に担保できる消毒はかかせなかったり、自治体によっては消毒を義務付けているところもある。

当然、成分に対する影響もあるものの、単純に否定できないのが「消毒」。

後述するが、より効果(×効能)が期待できる「還元系(酸化還元電位が低い還元力の高い温泉)に消毒と循環運用は避けたい。

この点で嗜好する「鮮度の良い還元系の温泉」ではないかもと危惧。

気になった点

見るところ放流式の運用と思われるが、浴槽に投入されている浴槽上の湯口の湯量が、浴槽規模に対してちょっと少ない印象。

こりゃお湯の鮮度が気になるなぁと思ったら、浴槽の湯尻から排出される湯量がかなり多い。特に温熱療法館側の「紫雲の湯」の浴槽からの排出量が多いのは安心材料だが、浴槽上の湯口からは少量の新湯が投入されているだけなので、浴槽内配管からの投入がメインと思われる。

ちょっと困った。こういうパターンの浴槽は「放流式を演出しながらも実は循環と併用した運用」であることがある。

循環でなくとも、加温・加水・消毒され老化(エージング)し安定化した酸化電位の高い湯が浴槽内湯口から排出されているかもしれない。

こういったことを事前問い合わせしたが、「不開示」だっただけに余計に気になる。

おそらく、浴槽内注入は適温調整のための加温・加水調整された新湯投入だと推測したが実際のところは未確認。

また、当施設は「加水・加温あり」だが「源泉かけ流し」と表示しているのもちょっと気になる。

◎「源泉かけ流し」表示は湧出したてで未加工の還元系のお湯を放流式で運用する温泉に使ってほしい。

温熱療法館側の「紫雲の湯」が「ゆせん乃湯」よりもお勧めの理由

同じ源泉を用いるものの、追加料金のかかる「紫雲の湯」の方がお湯の鮮度感が良い上(私的感覚)、入浴客が本館と比べて圧倒的に少ないので客の落とす汚れ(0.5g/人)も少ないと思われる。

浴槽から近い場所の源泉地で湧出後の温泉が、貯湯槽(温泉を一時的に溜めておく槽)を経由せず、浴槽内に直接投入されていて、且つ、浴槽と客数に応じた源泉新湯が豊富に投入されていると、適応症に表示されている症状の改善に期待できる。(あくまでも適応症表示であって効能ではない)

要するに酸化還元電位の低い還元系温泉であるかどうかが効果(×効能)に影響するということを知っておかねばいけません。

美肌効果とかは特に鮮度の良い「還元系の温泉」でないと期待する効果が得られないこともある。

いわゆる“美人湯”とされるアルカリ性の単純温泉、硫黄泉、硫酸塩泉であっても「還元系」であることが重要。

湧出後の源泉が鮮度を保ったまま浴槽に投入されると、空気に触れることで酸化されたり、消毒の影響等でもともと持っていた温泉の還元性が次第に失われ、老化(エージング)し安定する。

この還元系の源泉新湯が老化状態になるまでの間が泉質別適応症の効果を期待できるゴールデンタイムとされている。

投入される源泉が湧出地から遠かったり、成分に影響を与えるような状態ならばすでに還元性が減衰しているので期待する効果が得られないかもしれない。

さて、そういった観点で当施設の浴場を確認すると・・・・(以後、割愛)。

もちろん、温泉入浴で「あ~気持ちよかった~」の満足感は老化(エージング)した湯の方が良いという人もいるので、こればかりは個人の嗜好性に依る。

そして、浴場内で一か所、できれば小さな浴槽でも良いので源泉無加工(加温・加水・消毒無)の浴槽を設置し、湯口投入量と湯尻排出量が等量になるようにして、浴槽内の湯が1時間程度で全て入れ替わるような造作にしてもらえると嬉しい。

全国の「源泉かけ流し」あるいは「かけ流し」「放流式」と表示する温泉施設共通しての要望です。

温泉成分内容について

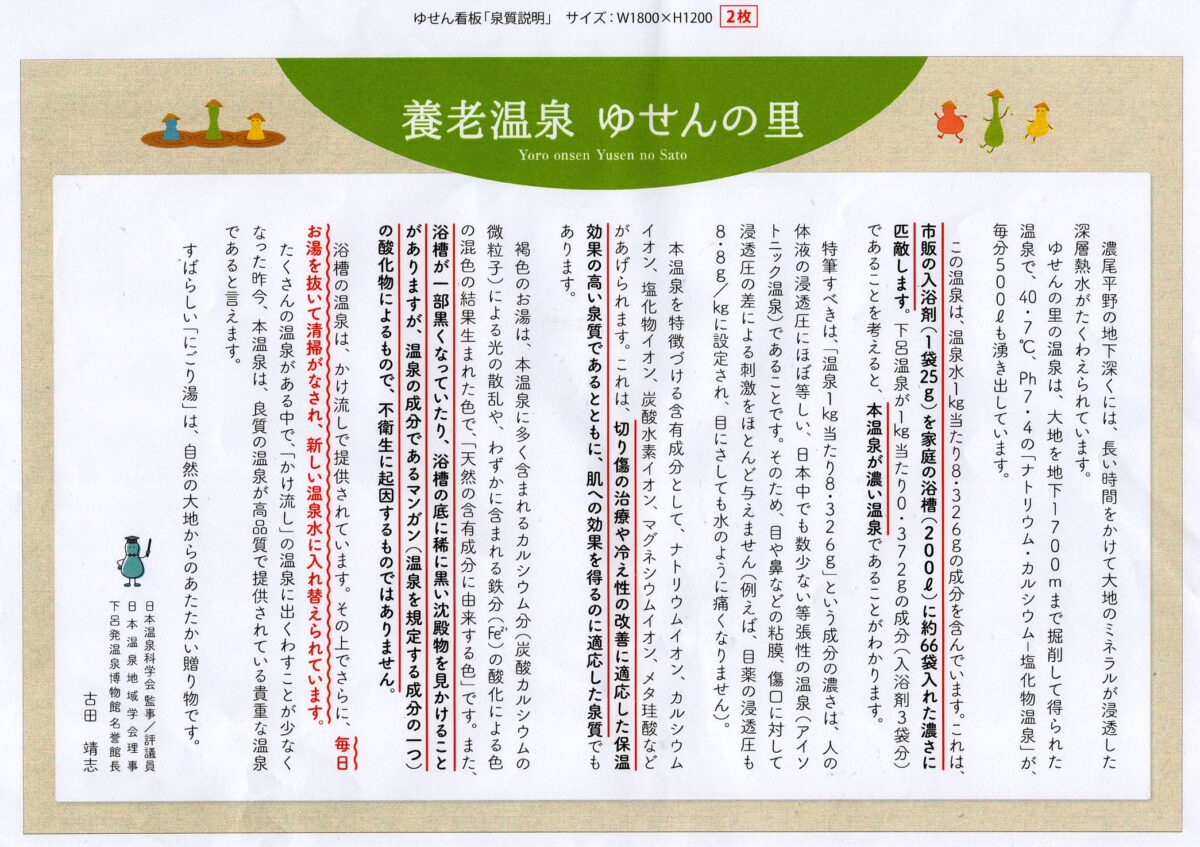

浴場には下呂発温泉博物館の名誉館長である古田靖志氏の解説文が表示されていて、同じ内容のパンフもフロントで配布されている。

日本の温泉界を代表する組織の日本温泉科学会や日本温泉地域学会の重鎮である氏も、当施設を「かけ流し」と表現されているのがちょっと興味深い。

また、説明内容の成分説明が温泉基準値や療養泉基準値未満の成分(炭酸水素イオン,マグネシウムイオン,メタケイ酸)について言及していることに対して、温泉基準値を超えている臭素イオンとヨウ素イオンには触れていない点も興味深い。

当方の着目点としては、浴槽の底のマンガンについての記述。これは勉強になりました。時々、湯に潜むあの黒い物質の正体がマンガンだったのかと納得。

解説文にもあるが、お湯の色が若干、濁って見えるのは当温泉に含まれる約2.7gの鉄分が影響している。温泉基準値10gで療養泉基準値(含鉄泉)20gに対して微量ではあるが、鉄分が含まれていると、空気に触れて酸化第二鉄に変化し、浴槽に沈殿する。鉄分が濃くて、赤褐色や茶色に見える含鉄泉であっても新湯投入時は透明なのでお湯の鮮度を見分ける目安としているが、当施設は鉄分が少量なので鮮度は見た目では不明。

カルシウム成分も影響しているので褐色系との混色という珍しい泉色になっているのがちょっと嬉しい。

ph(平成以降の教育現場ではピーエッチと読むのが正解で、昭和のペーハーは死後となっているようです。オジサン要注意ワード)の表示が見当たらないが、泉質名の下に「中性」と表示されているのでpH6以上から7.5未満と推測される。できれば表示しておいていただきたい。と、思ったら浴場内の説明文に「pH7.4」と記載されていた。

温泉分析書そのものの掲示は義務ではないものの、大切な情報なのでできるだけ多くの情報を表示していただくと、浴客にとってさらに嬉しい施設となると思います。

※ただの日帰り温泉にはそこまで期待していませんが、当施設は“ただの日帰り温泉施設”ではない、貴重な自家泉源を保有されている施設なのでどうしても期待値が高くなってしまうのです。

↓ 敷地内源泉湧出地。引き湯距離はパイプで100m程度。

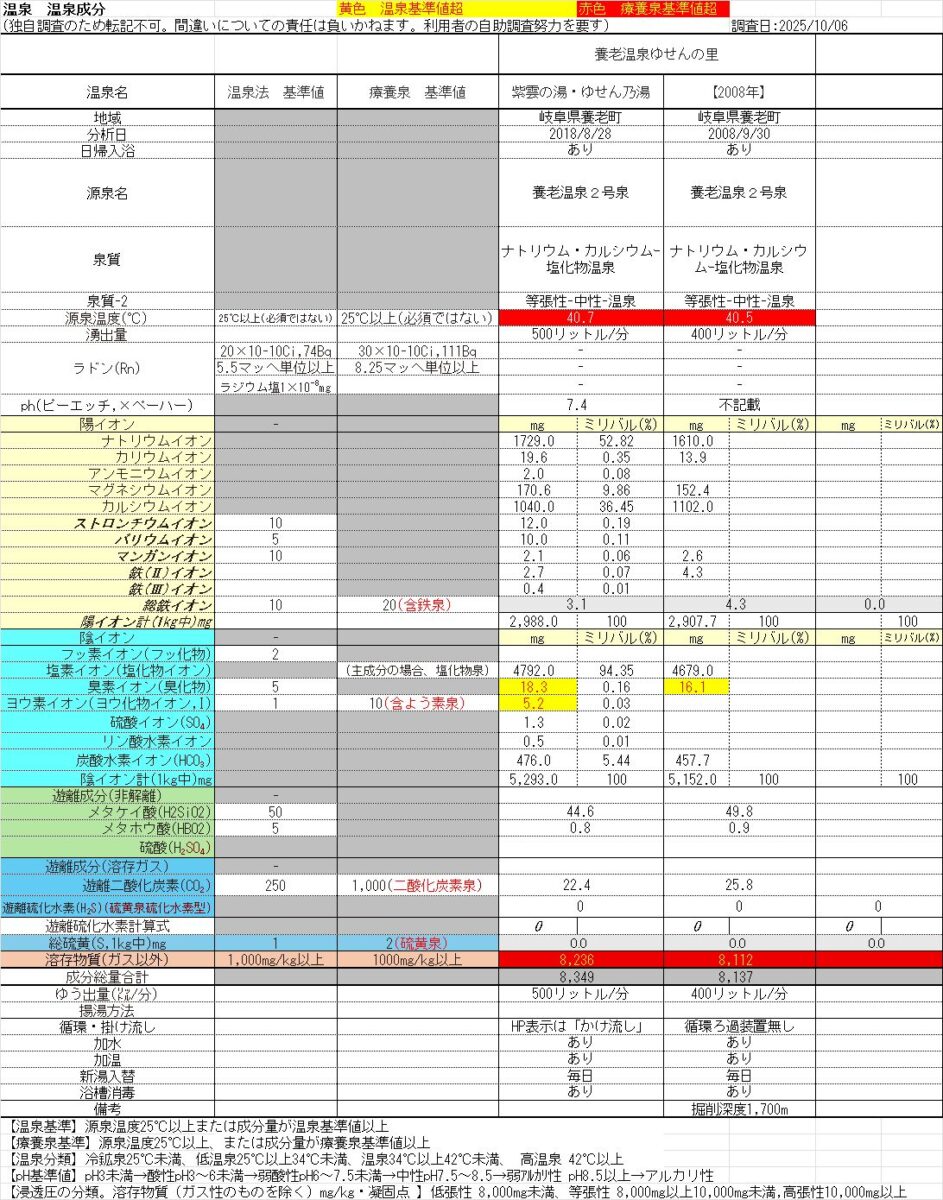

成分について(温泉基準値超と療養泉基準値超)

源泉は養老温泉2号泉

泉質はナトリウム・カルシウムー塩化物温泉。

泉質名に表示されている成分はそれぞれミリバル20%以上。(2008年の掲示にはなかったミリバル(%)が2018年版では表示されているのが嬉しい改善ポイント)

泉質名となる成分量の多い順番

1.塩化物イオン 4,792mg

2.ナトリウムイオン1,729mg

3.カルシウムイオン1,040mg

温泉基準値超成分

・源泉温度基準値25℃に対して40.7℃

・臭素イオン基準値5mgに対して18.3mg

・よう化物イオン基準値1mgに対して5.2mg

(療養泉基準値は10mg)

療養泉基準値超

・源泉温度基準値25℃に対して40.7℃

(温泉基準値と同じ)

・溶存成分基準値1,000mgに対して8,236mg

やはり、溶存成分が等張性である8,000mgを超えているのが最大の特徴。

温泉・療養泉基準値の1,000mgの8倍なので、近隣では見られない濃い成分数値。

等張性の温泉は人間の体液と同程度の濃度であるため、水分が皮膚に浸透しにくく、発汗を促しながら成分が体内に吸収されやすいという特徴がある。

ちなみに今まで入浴した温泉での最高数値は有馬温泉上大坊の天神泉源の36,090mg。最小は青森ワイナリーホテルの121mg。

塩化物泉は湯冷めしにくいという特徴を持ち、カルシウムは鎮静効果や保温効果が特徴。ナトリウム・カルシウム-塩化物泉の旧泉名は含土類-食塩泉。

泉質名には表示されないが、通称「隠れ成分」と称される成分としては、ほぼ温泉基準値(50mg)に達しているメタケイ酸が44.6mg。美肌効果に期待が持てるのが女性にとって嬉しい。

また、溶存成分が8,236mgという量であるということで、ミリバル(%)としては20%未満であっても、炭酸水素イオン476mgやマグネシウムイオン170.6mも隠れ成分と言って良いと思う。

◎温泉分析書を見ないとこのあたりの数値が良くわからないので、是非ともホームページで公開していただきたい。

温泉分析書のデータ転記表(TMGP作成)2018年分析と2008年分析比較

<ご参考>

(温泉の成分等の掲示)

第18条 温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を掲示しなければならない。

一 温泉の成分

二 禁忌症

三 入浴又は飲用上の注意

四 前三号に掲げるもののほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの

私が浴場の撮影や公開をしていない理由

脱衣所及び浴場への撮影器具持込は男女を問わず、盗撮の疑義をかけられるリスクがあることや、浴場画像は撮影器具を持ち込んだという証拠ともなるため、当サイトでは特別な撮影許可を得ているケースを除いて脱衣所から浴場の撮影は現在しておりません。

<ご参考>

他県の温泉宿に表示されていた掲示。

(上記掲示は当施設のものではありません)

温浴施設

以下の浴場画像は施設ホームページより転記させていただいた画像です。その他の画像は自身撮影。

◇みのり乃湯本館

・露天・サウナ・内湯( ↓施設HP画像)

・和風ダイニングMINORI

・売店

◇温熱療法館 2,500円

□紫雲の湯

内湯・アカスリ等( ↓施設HP画像)

□養老汗蒸幕

-2▽-1200x675.jpg)

-3▽-675x1200.jpg)

-5▽-1200x874.jpg)

-1▽-1200x675.jpg)

-4▽-675x1200.jpg)

・汗蒸幕(ハンジュンマク)とは、幕(ドーム)を高温に熱し、その中で体を温め汗を流す(汗蒸)という遠赤外線サウナ(ホームページより)

サウナが苦手な妻もこの汗蒸幕は高評価。天井が高く圧迫感がないというのが良い点。

内部( ↓施設HP画像)

-2.jpg)

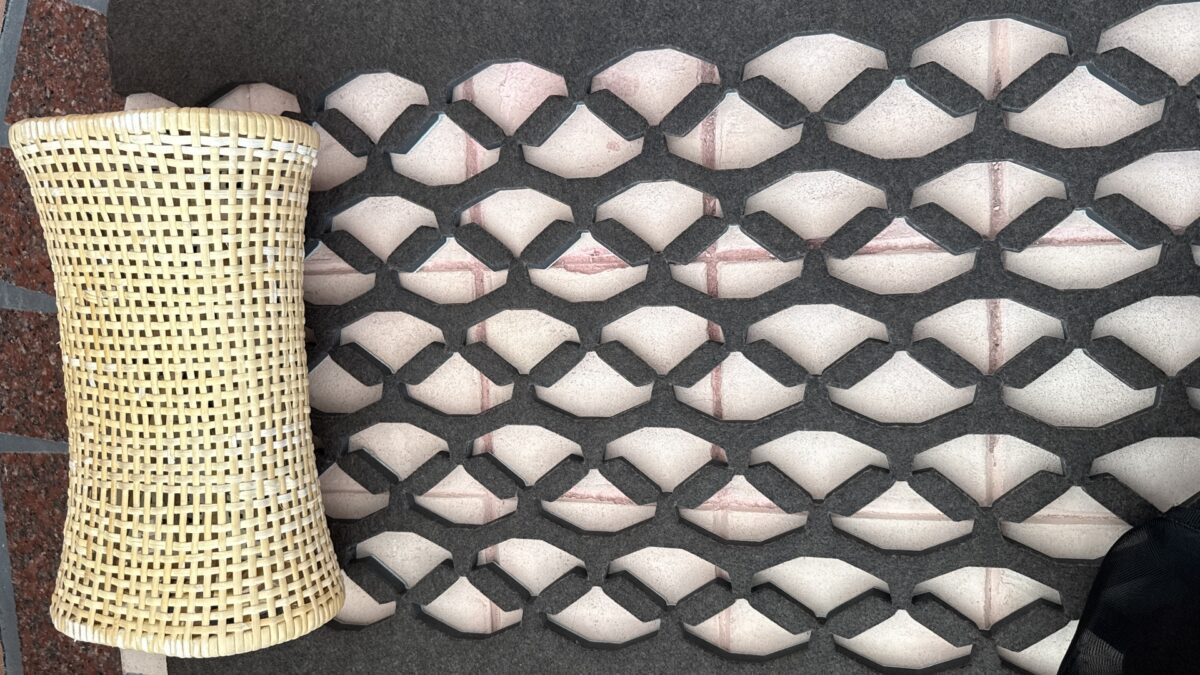

□岩盤浴

遠赤外線でサウナ以上の発汗作用があるとか。麦飯石,虎石,紫雲石,祖谷石,五色石と並んでいるが、石名がわかりにくかったのが残念。紫雲石、麦飯石、祖谷石を試してみたが相違点は不明。

ただし、これだけの種類が揃っているというのは大変嬉しいし、満足感は上々。

内部( ↓施設HP画像)

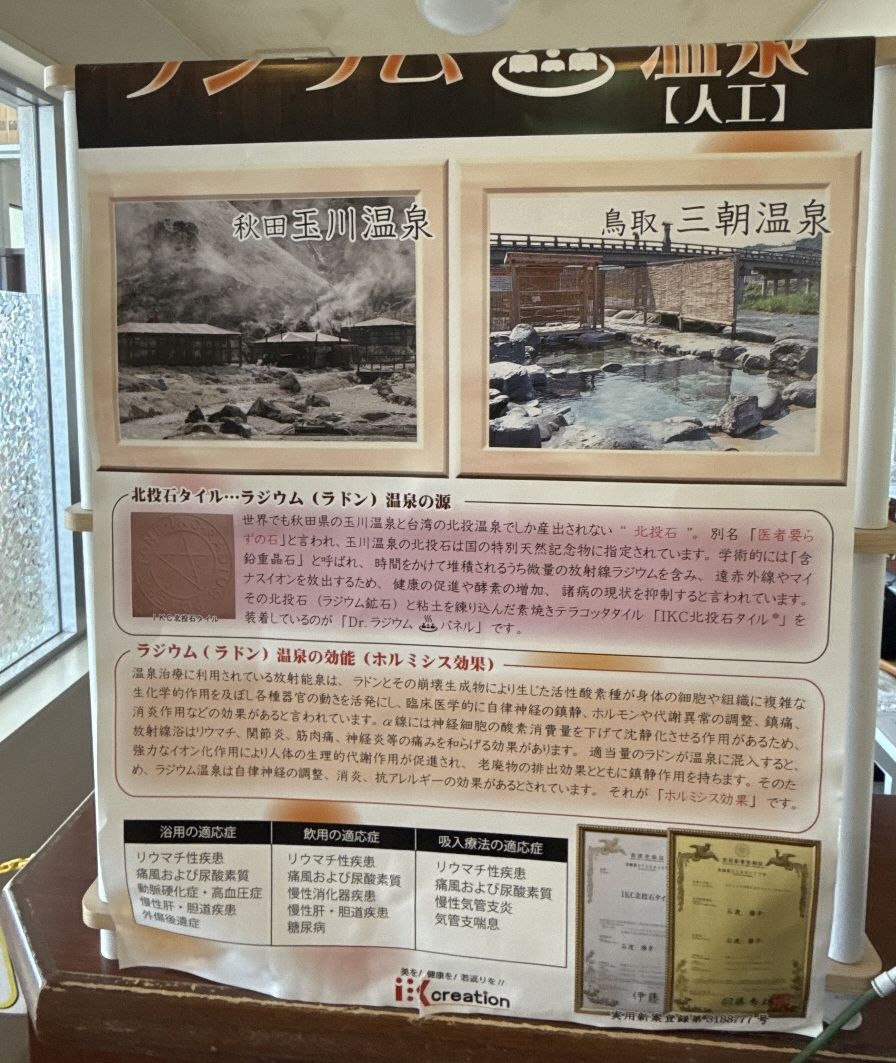

□ラドン房

一番、興味があったのはこのラドン房。失礼ながらちょっと嘗めていたので線量計は空間計測用ではなく、表面計測用しか持っていかなかったのが当方のミス。

ガイガーカウンター(GM式サーベイメータ,α・β・γ線対応)でラドン房の石材を計測したところ、●μSvという数値が出た。某有名放射能泉で計測した数値の6倍値に驚愕。さすが人工は数値が高い。

空間線量計(γ線のみ)で計測していないが、ちょっとしたホルミシスルーム的な使い方ができるんじゃないかと思った。

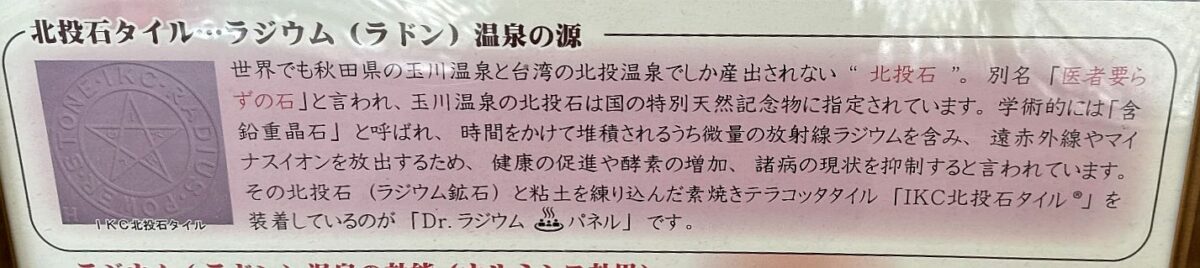

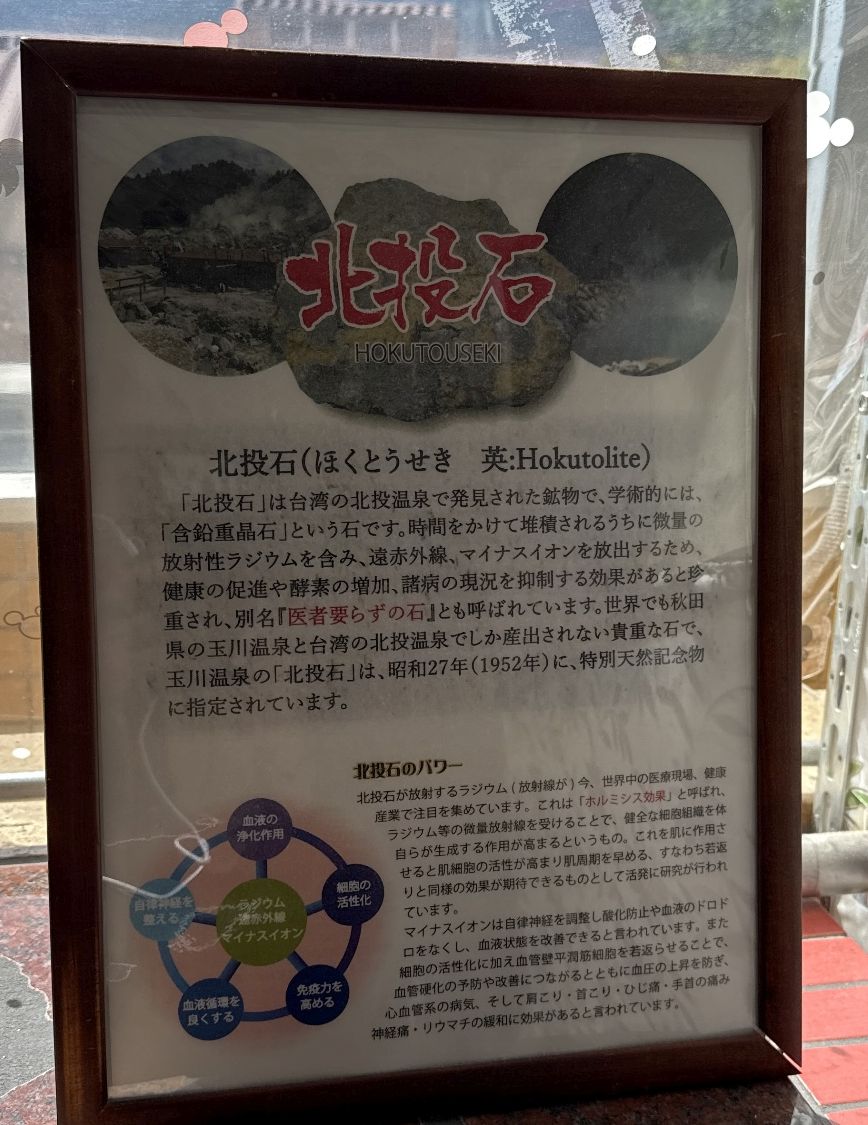

房内の説明文や石材の特徴から、使用石材は IKクリエイションのIKCラディウスパワーストーンと推定した。

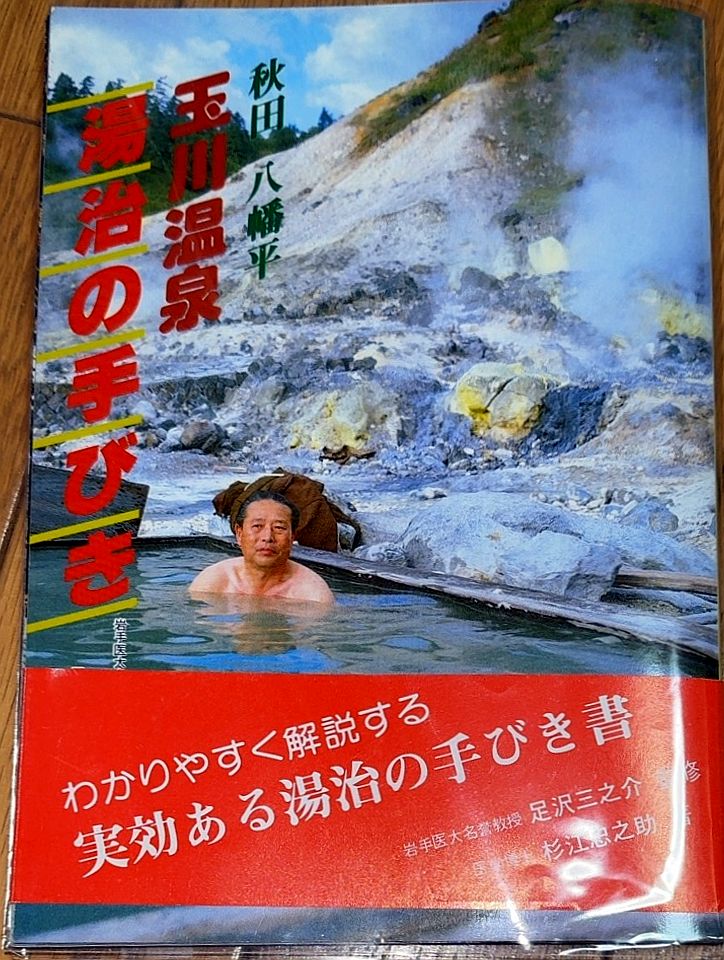

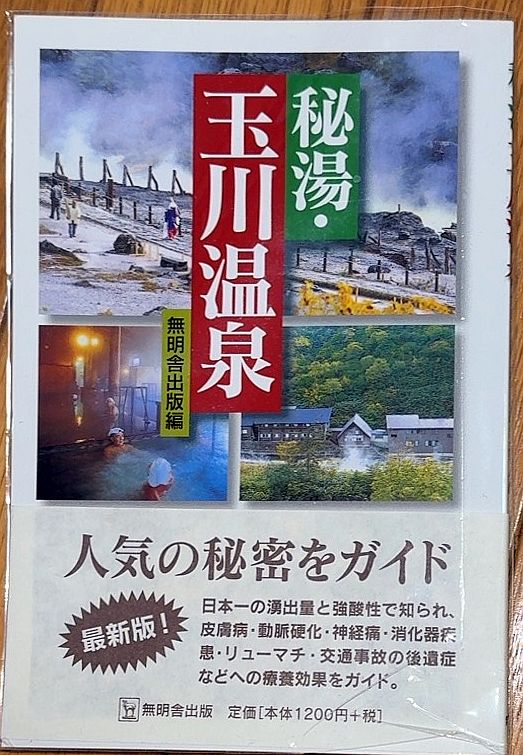

玉川温泉の遊歩道内ラジウム岩盤浴のような冷たさ(地熱が暖かい場所は放射線量が平地並みで放射線量が多いのは神社前や北投石付近の窪地付近のみ)もない上、大噴源泉からの二酸化炭素や硫化水素中毒も雪崩のリスクもないというのがありがたい。

暖かいラドン房内でスマートホンも持ち込める。ぼ~と過ごすことが大好きな妻に大好評。

玉川(北投石岩盤浴)・山梨・新潟・鳥取方面の放射能泉温泉地を訪れたが、線量に少々不満があったのでちょっと嬉しい。

次回は空間線量計で計測してデータを確認したいと思う。

よって、次回も温熱療法館を選択したい。

出入口にラドン水が置いてあり、フリードリンク。α線・β線・γ線合計数値を計測すると、こちらは某有名放射能泉の飲泉数値の半分程度。淹れたてだったらもう少し高い数値になるかも知れない。

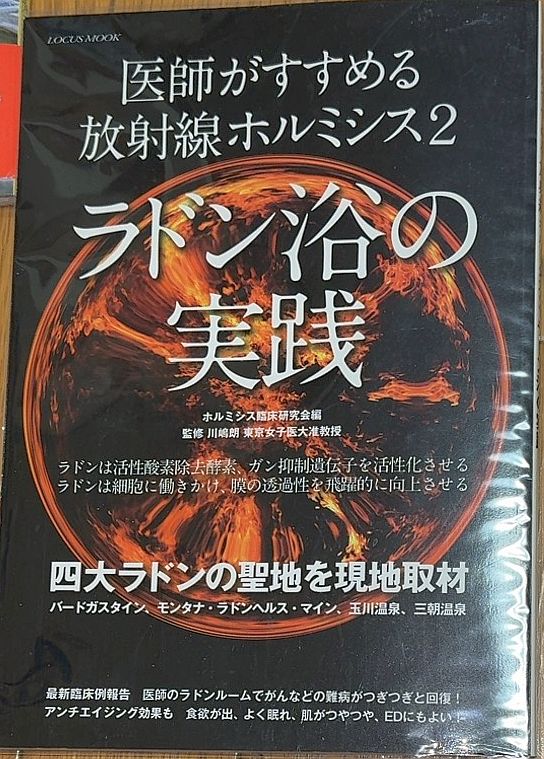

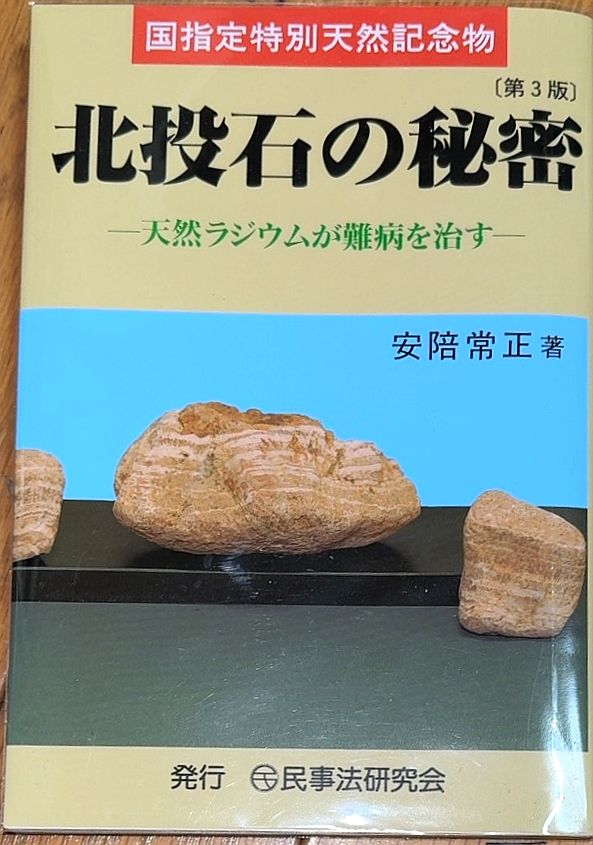

<ご参考「ホルミシス効果」>

大量では有害な作用をするが、少量だと人体に刺激を与えて活発化させる現象を「ホルミシス効果」という。

北投石やバドガシュタイン鉱石などの微量の放射線を発する岩石からラジウムが崩壊する過程でラドン222を放出。ラドン222の半減期は3.825日で、その間に放射線、例えばα線(アルファ線)が活性酸素を除去してくれる酵素の活性を向上させ、免疫増強、老化予防の効果が期待できるとされる。

医学的な見解は多種あるため、効果が確定しているとまでは言い切れない。

ホルミシス効果を期待した治療をする場合は専門医と相談の上、先進医療との併用が推奨されている。

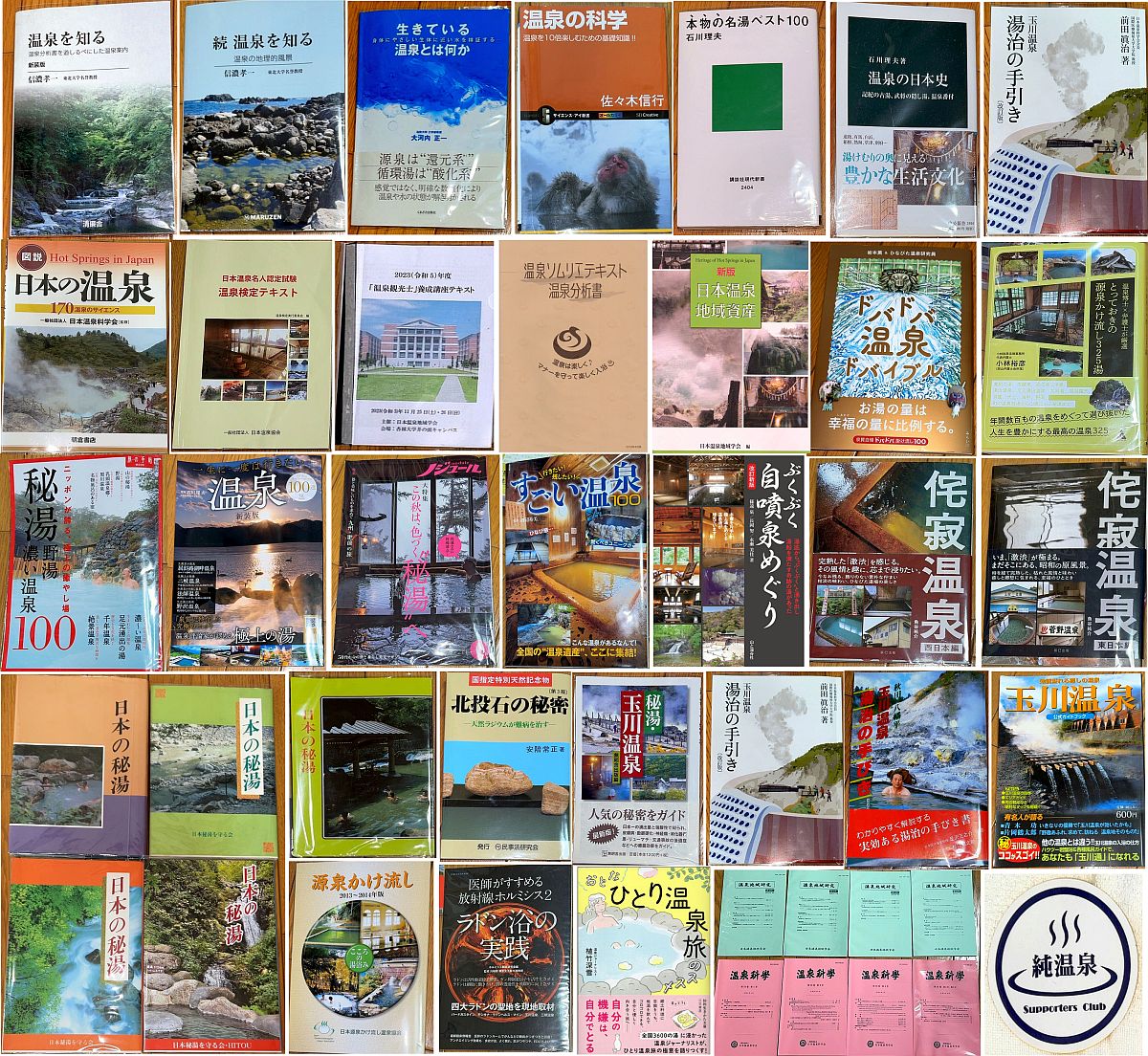

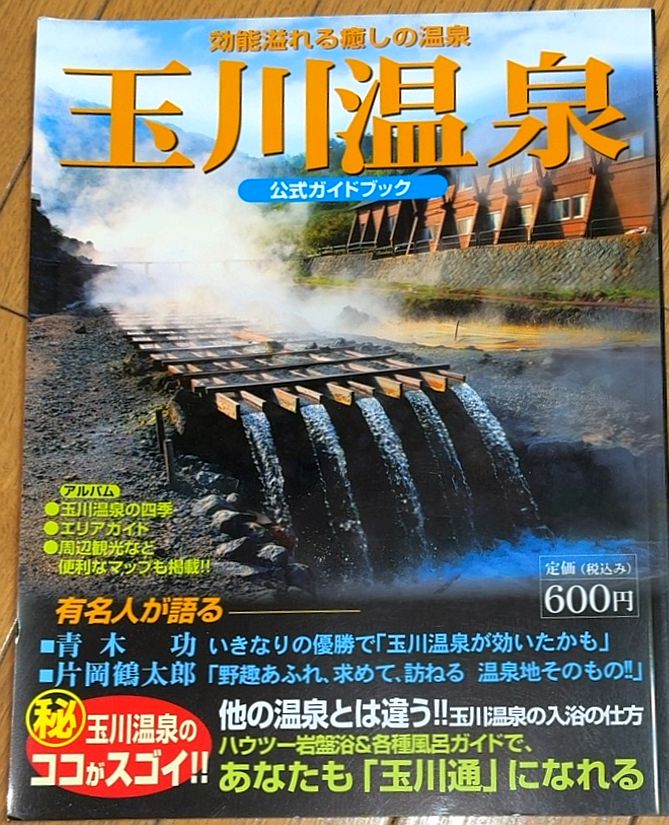

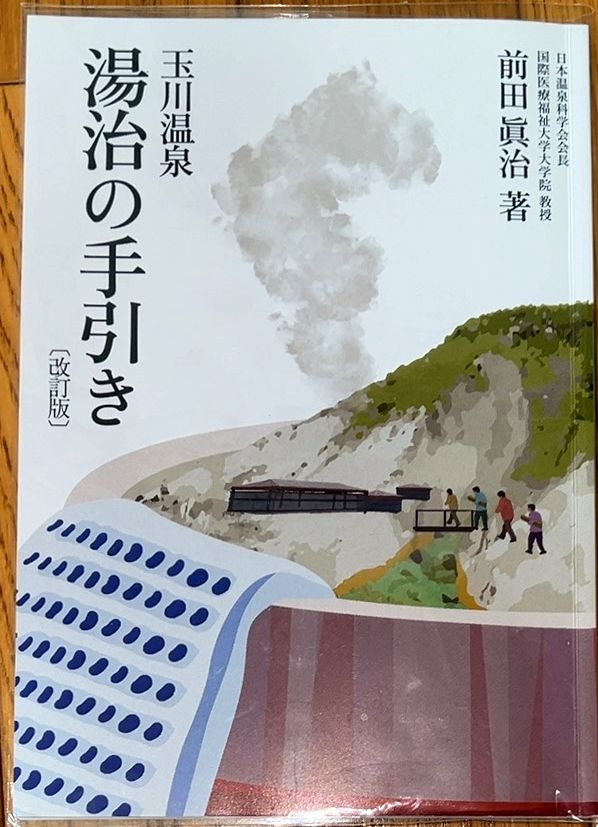

↓ 参考資料。その他放射能・ホルミシス効果に関する研究論文。

=====================

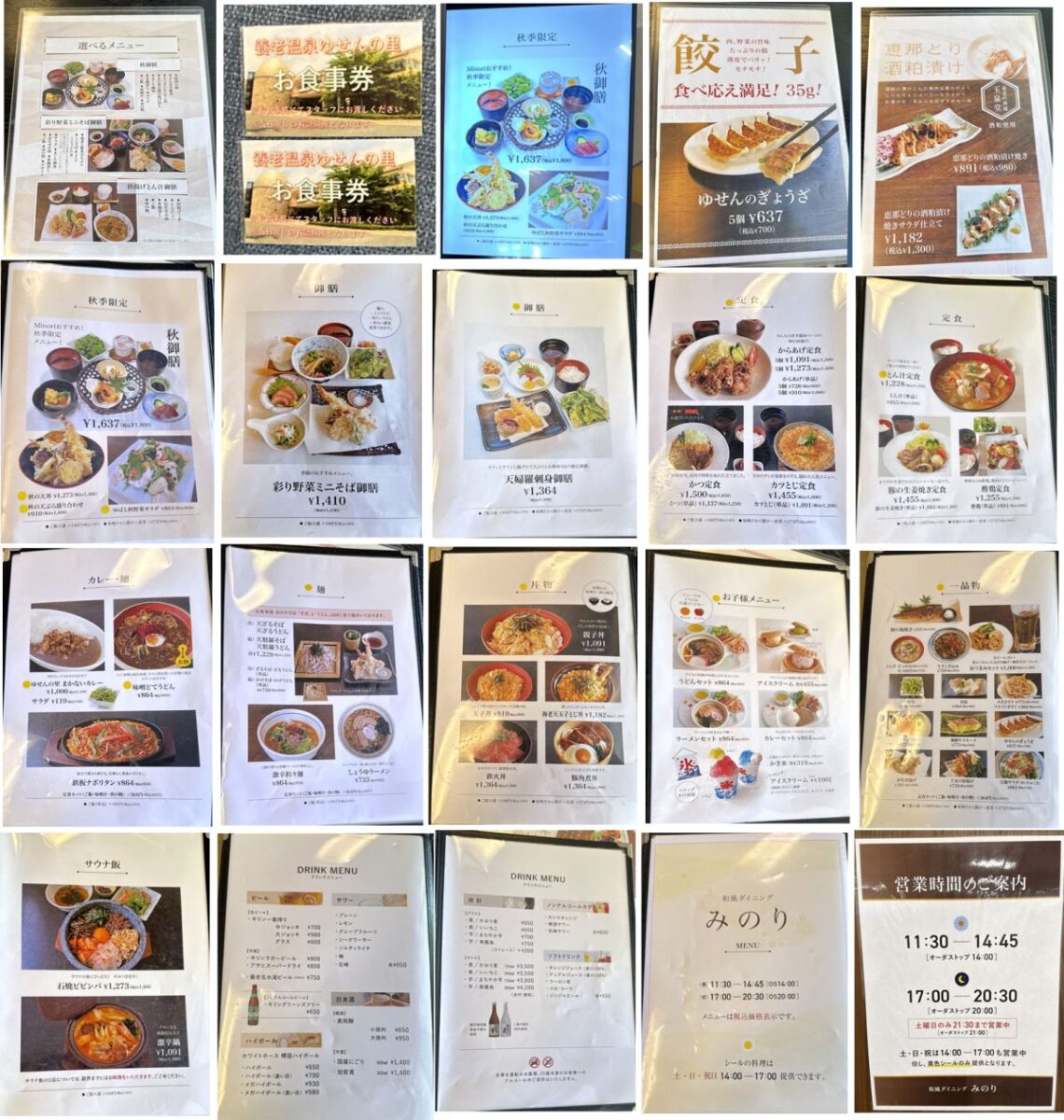

食事編 和風ダイニング「MINORI」

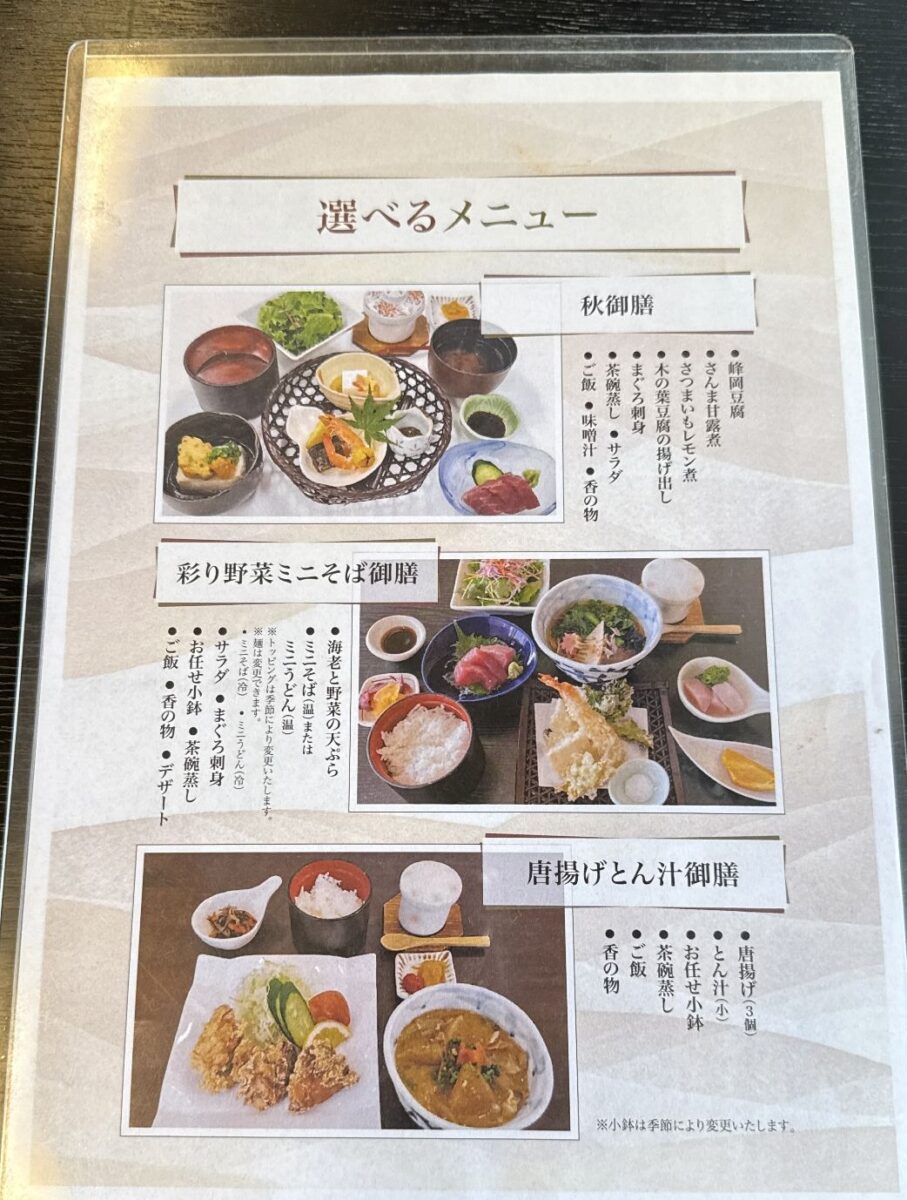

平日限定「温熱療法館+本館+選べる食事プラン」の“選べる食事”は「秋御前(1800円,季節メニュー」「彩り野菜ミニそば御前1,550円」「唐揚げとん汁御前」の3品から選択することができる。

今回は夫婦で来館しているので「秋御前」と「ミニそば御前」を選択し、いつものように互いの注文品をシェアしていただくことにした。

平日なので空いているが、他客は私服姿で、温熱療養館の着衣のまま入店してしまった私たちはちょっとだけ恥ずかしい。

もちろん、温熱療養館着衣での利用は認められているし、まだ温泉浴槽しか利用していないのでさほど汗等は出ていない。

秋御前 1,800円

温熱療養館の利用券とセットになっているおかげで、1,800円メニューを差額800円で食すことができるのは嬉しい。

刺身等の小鉢メニューが何品かついているものの、1800円メニューとしてはちょっと寂しいような気もする。

料理そのものよりも使用原材料の方に興味を持つ当方としては嗜好するような地域の逸品的素材は発見できず。

ただ、刺身が生キハダマグロで、スジが多い部位だったものの、味が良く好印象の部類。

あとは野菜の鮮度が良かったのと、揚げ出し豆腐が好きなのでちょっと嬉しかった。

彩り野菜ミニそば御前1,550円

単品注文価格としては秋御前よりも250円ほど低い設定。そのあたりがちょっと妻は不満のようだが、内容としては妥当価格という印象。

蕎麦は当然、乾麺か茹麺、あるいは冷凍麺で、出汁も業務用と思われるが、蕎麦専門店でもないのでこだわりは求めていないし、妻は料理にさほどこだわりはない。メニュー価格から温熱療養館入浴券とのセット価格による差額800円を差し引いた“750円の食事”という感覚で食しているので「(750円の料理としては)充分」という感想。

「蕎麦も美味しいし、天ぷらも暖かいし、刺身も食べられる(妻は生魚が苦手)。何より自分で作らないで良いのがありがたい」。

料理や原材料に対して注文をつけたり、魚の調理以外はしない当方にとっては耳が痛い言葉。

妻は「温泉は入るだけで気持ち良いし、料理は作ってもらえるのでこんなありがたいことはない。でも差額分800円がなければもっと低価格なメニューを注文すると思う」と申しておりました。ハイ。

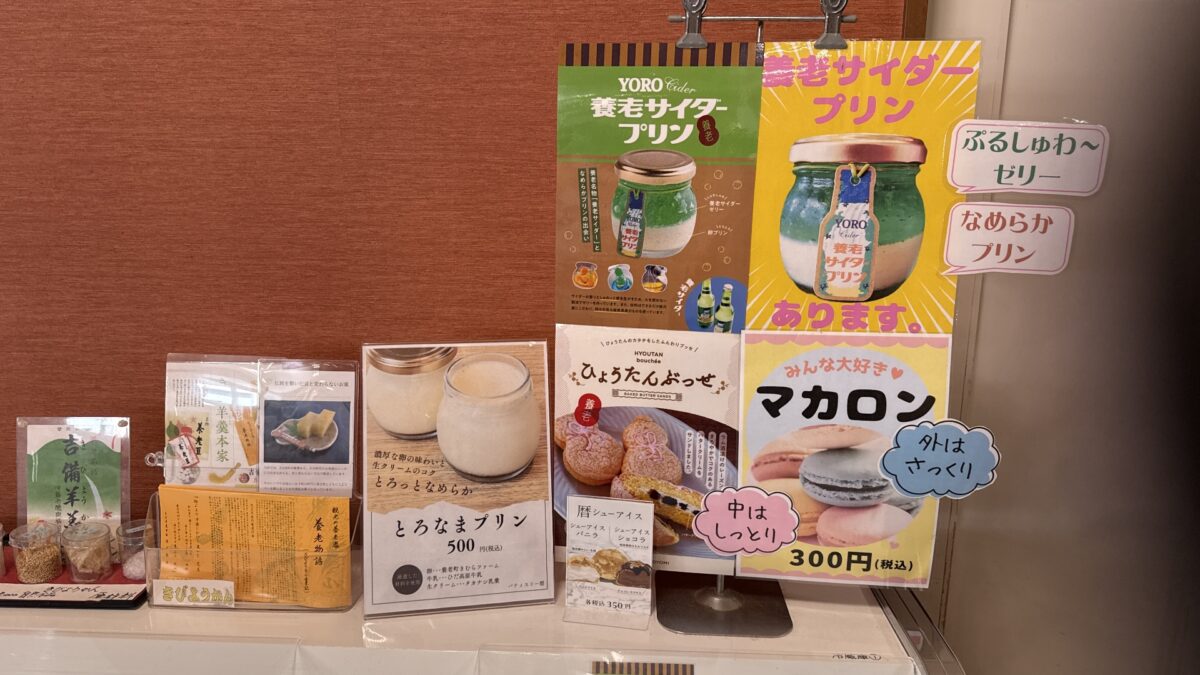

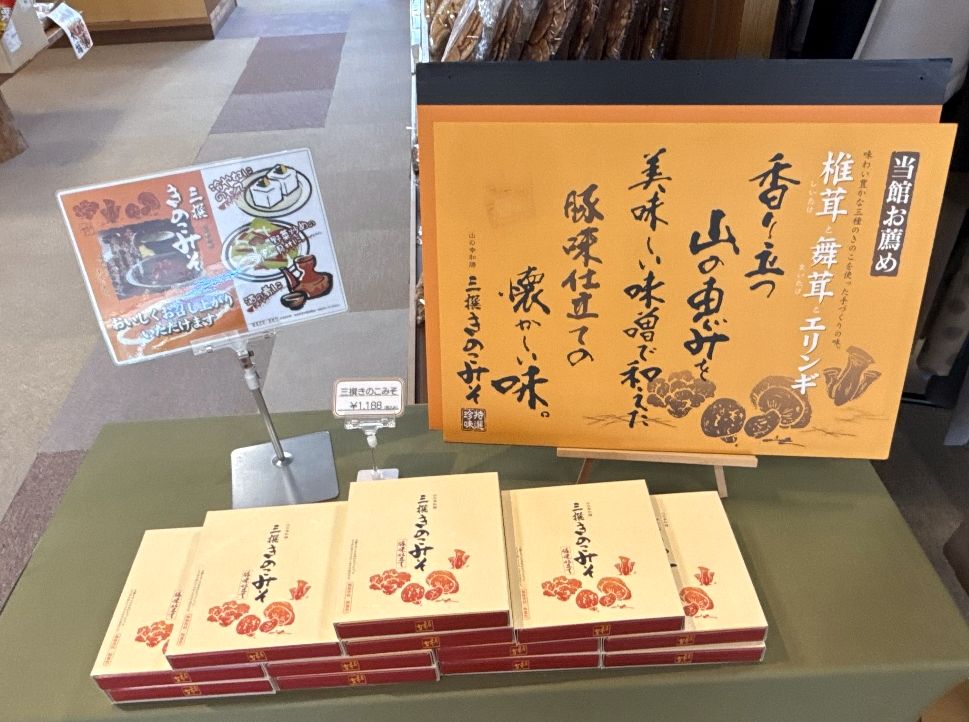

売店(本館側)

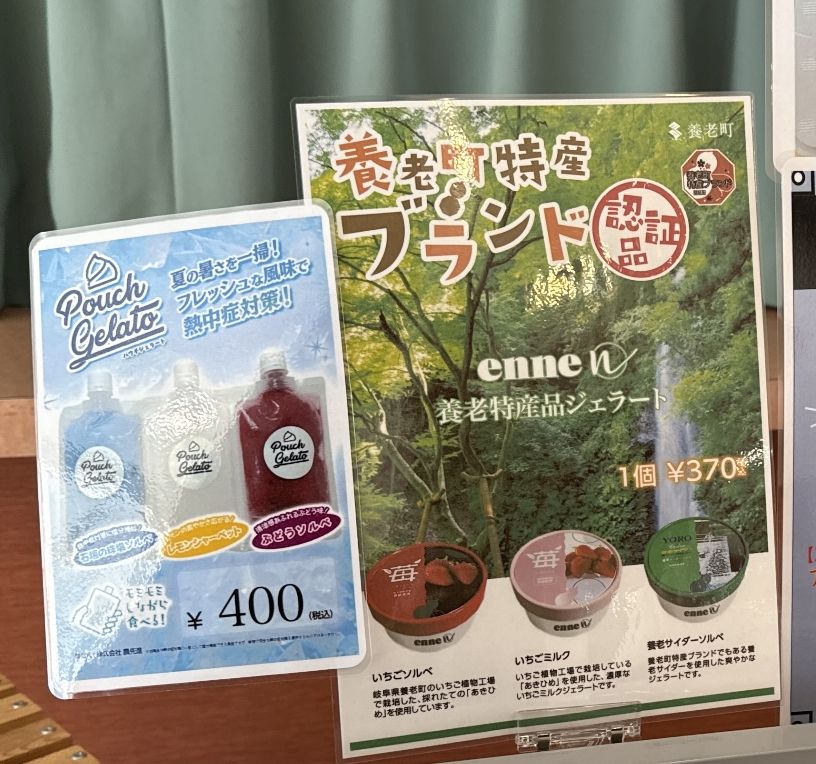

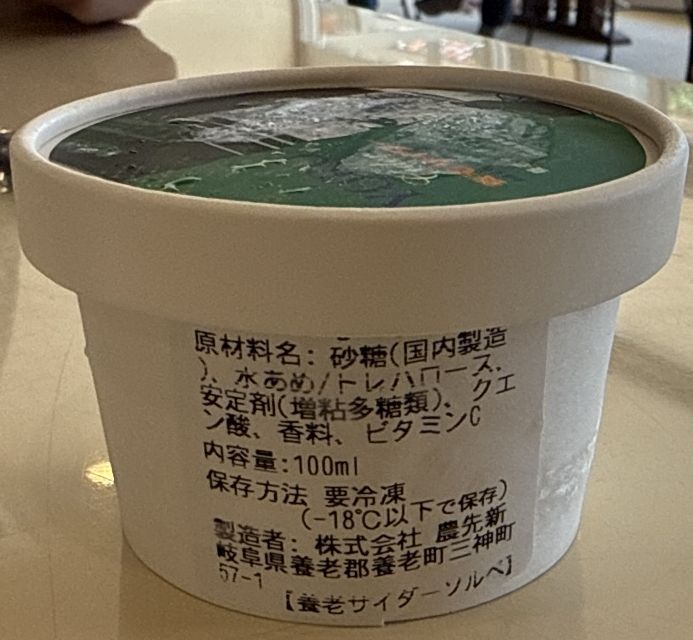

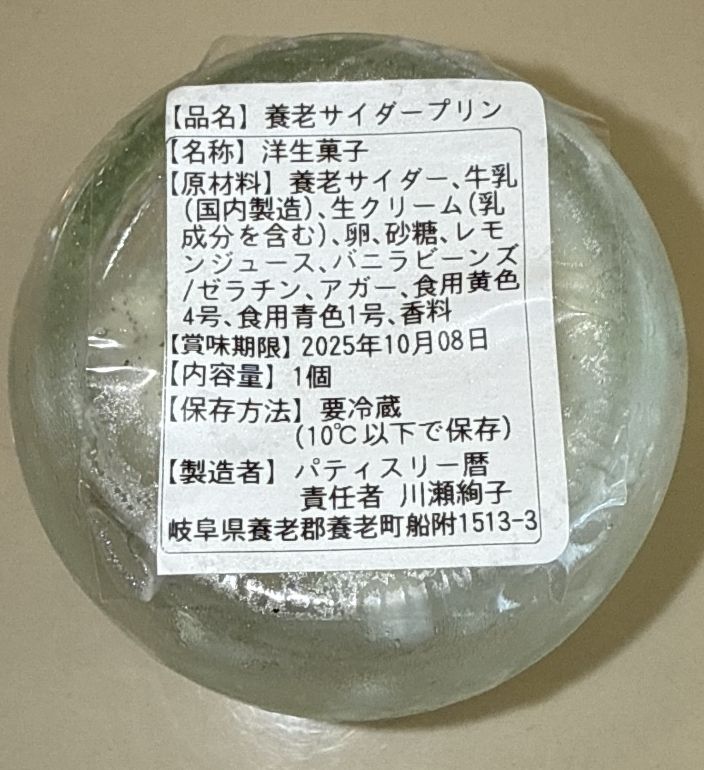

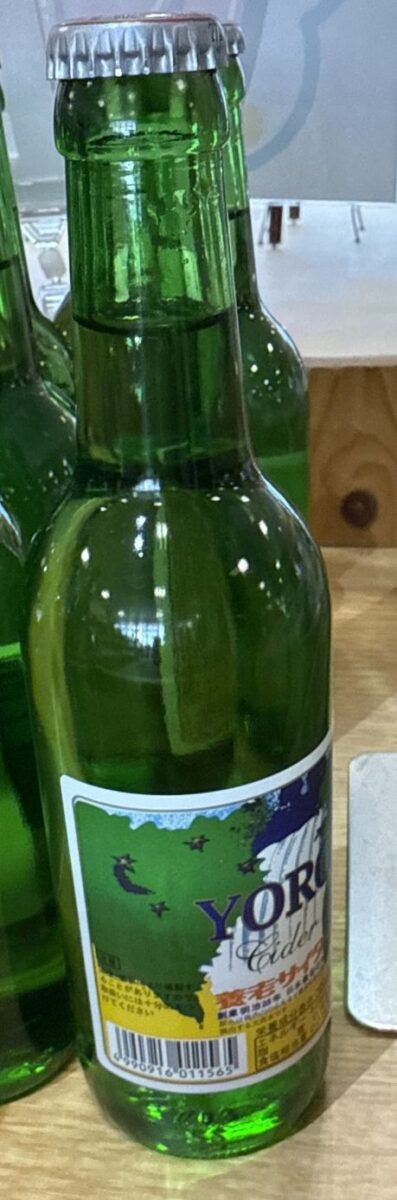

★購入品は 養老サイダーソルベと養老サイダープリン

売店売場は養老グッズが豊富

結論

温泉は濃いし、温熱療養館は楽しい。すっかりお気に入り登録です。

次回は空間線量計持参でラドン房のガンマー線を計測したいと思います。

後は、浴槽内の湯口が源泉新湯であることを確認できれば嬉しい。

でも、加温・加水なので私の「源泉かけ流し」定義には合致しません。

================

・養老温泉 ゆせんの里(ホテルなでしこ)

岐阜県養老郡養老町押越1522-1

℡0584-34-1313

本館8:00 ~ 22:00(最終入館 21:30)

温熱療法館10:00 ~ 22:00(最終入館 21:00)

・ゆせんの里キャンプ場

関連記事

◇関ケ原周辺(垂井・養老)に関する記事

・2016/07/12養老鉄道(大垣市)の再生のため「養老線地域公共交通再生協議会」を設立

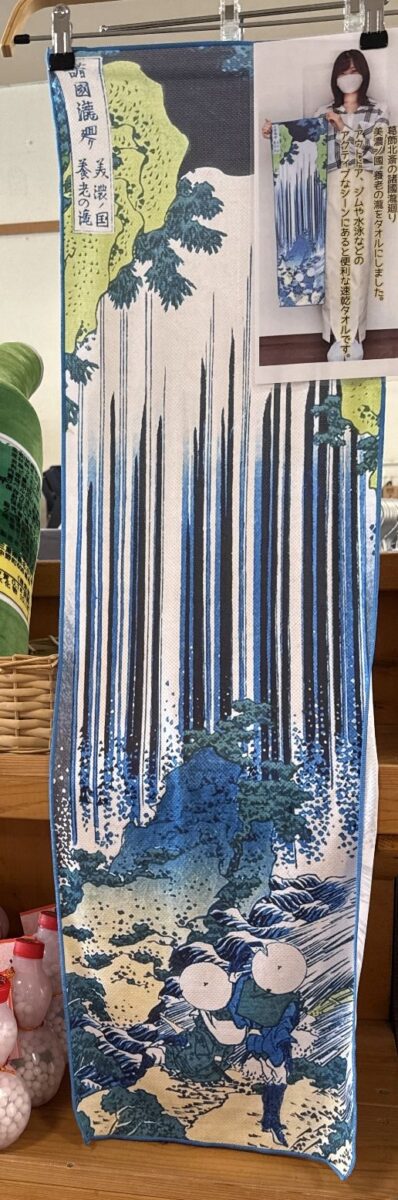

・2017/03/20養老の滝。養老公園。散策記

・2017/04/03岐阜県関ヶ原~垂井まで東西軍陣地周遊

・2017/04/05蕎麦 田しろ(岐阜県関ケ原)

・2018/09/13第2回関ケ原交流広場関ケ原陣跡制覇

・2018/09/14関ケ原合戦祭。関ケ原合戦絵巻