花巻空港から花巻温泉~大沢温泉~鉛温泉藤三旅館(宿泊)、遠野観光~夏油温泉(宿泊)、錦秋湖~宮沢賢治記念館と2泊3日で独り周遊。

★食べログ記事をアップしました↓

台温泉,精華の湯

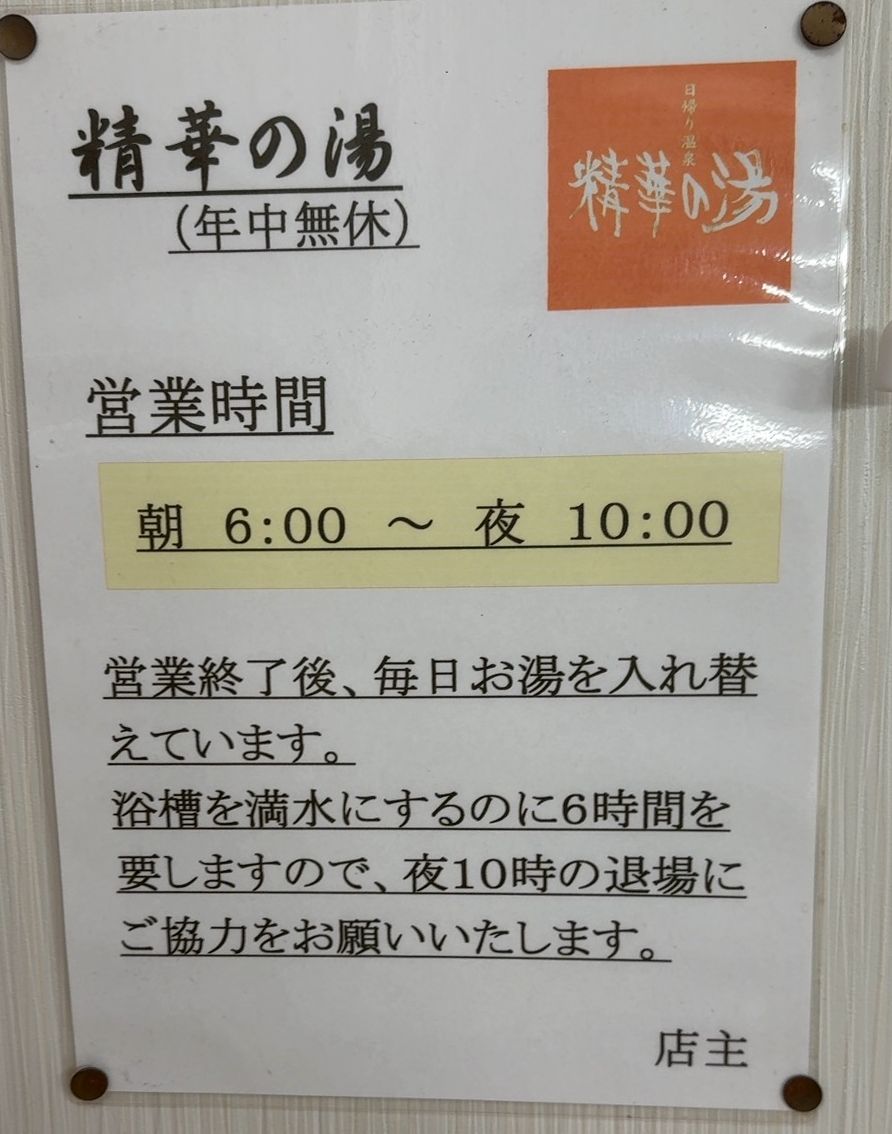

初日に訪れたのは花巻温泉の台温泉「精華の湯」。

花巻温泉は宮沢賢治とのゆかりが残されていて、花巻温泉バラ園は花巻温泉ホテルチェーンの4つのホテルから近い場所に賢治設計&監修のパラ園がある。

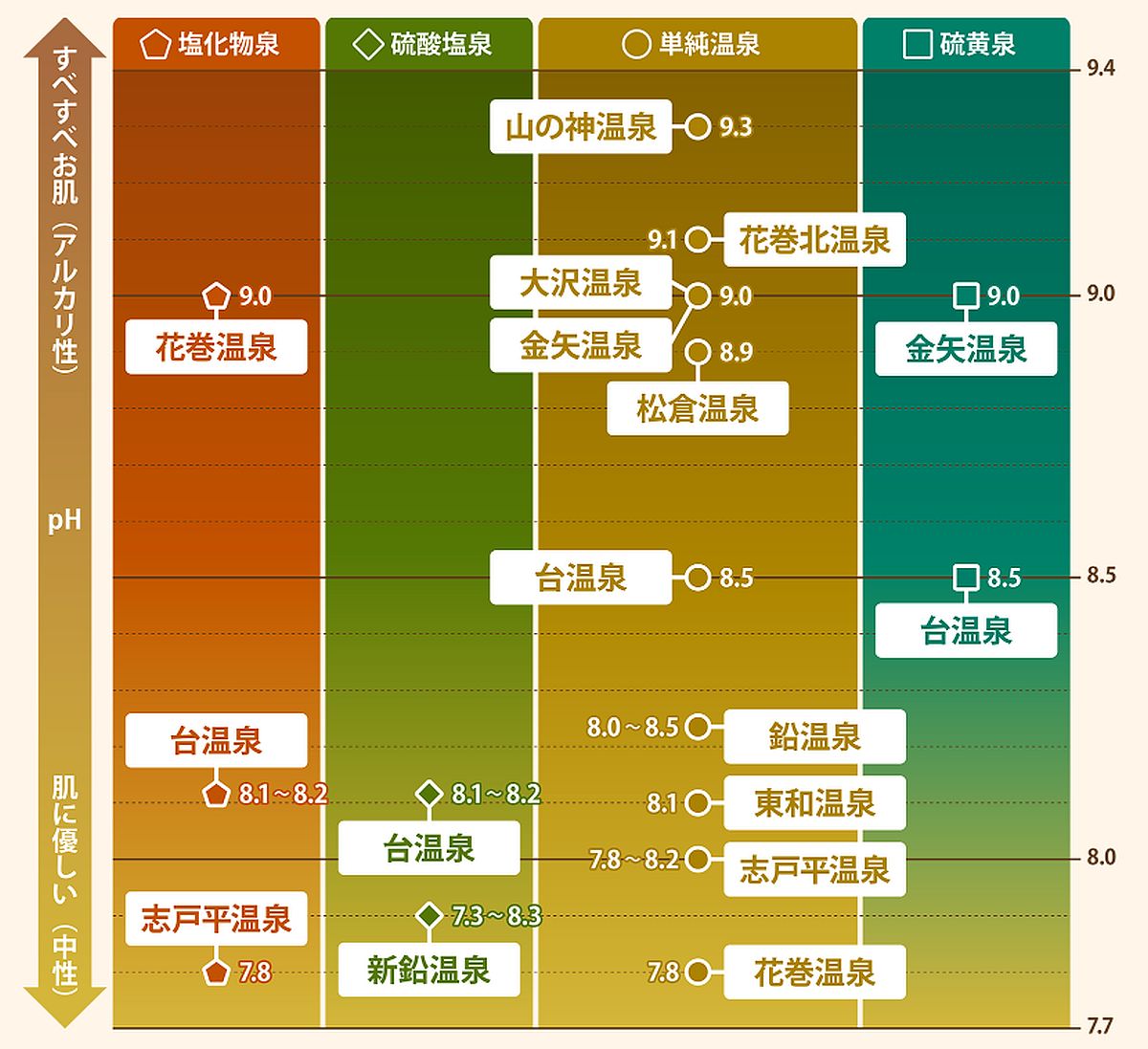

花巻温泉郷としては「花巻12湯(花巻温泉、台温泉、金矢温泉、松倉温泉、志戸平温泉、大沢温泉、山の神温泉、鉛温泉、新鉛温泉、花巻北温泉、東和温泉)」があり、台温泉は花巻温泉から少し奥に入った場所にある。

↓ 花巻温泉HPより

もともと花巻温泉は1923年開湯当時、この台温泉から引湯していた。その後、引湯管が腐食したため花巻温泉が自家源泉を掘って、現在に至っている。

人気の花巻温泉は泉温58.7℃のため療養泉。ただし溶存成分974mgで、1,000mg未満であるため、泉質表示は「単純温泉」。あっさり系。

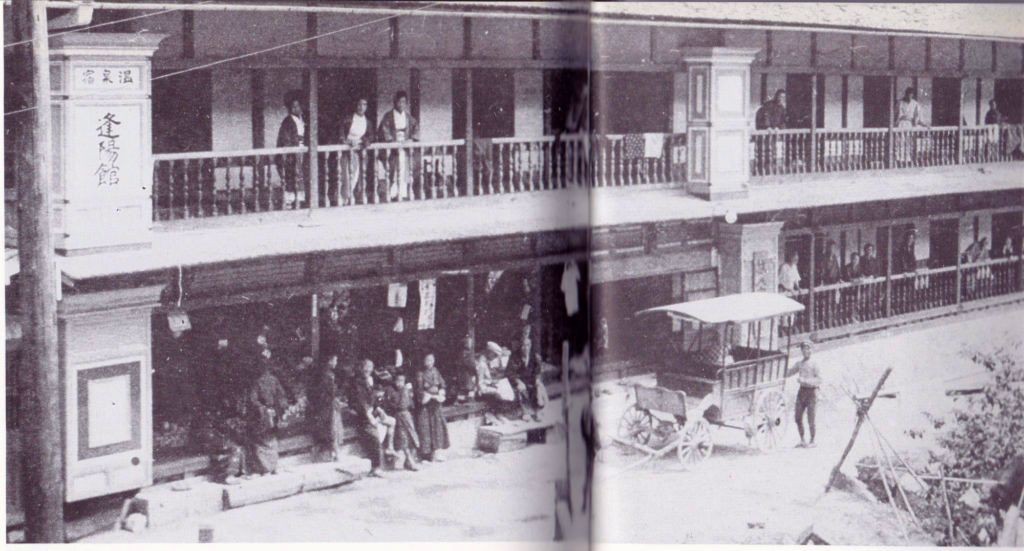

花巻電鉄花巻温泉駅が開業(1972年廃線)したことにより、花巻温泉は人気温泉地となった。

↓観光協会、他の資料より

台温泉 精華の湯

台温泉は花巻温泉から車で数分、小規模の宿泊施設が中心の風情を残す温泉地。

坂上田村麻呂が入浴し「躰癒ゆ(だい、いゆ)」と言った伝説より「台温泉」と名付けられたという説の他にもいろいろあるようですが、ここでは割愛。

当方、温泉だけでなく、纏わる歴史をも対象とする温泉観光士(日本温泉地域学会)ながら、今回は温泉の成分が目的なので<(_”_)>ペコッ。

今回の岩手行の宿泊は2泊とも足元湧出泉の宿を予約。

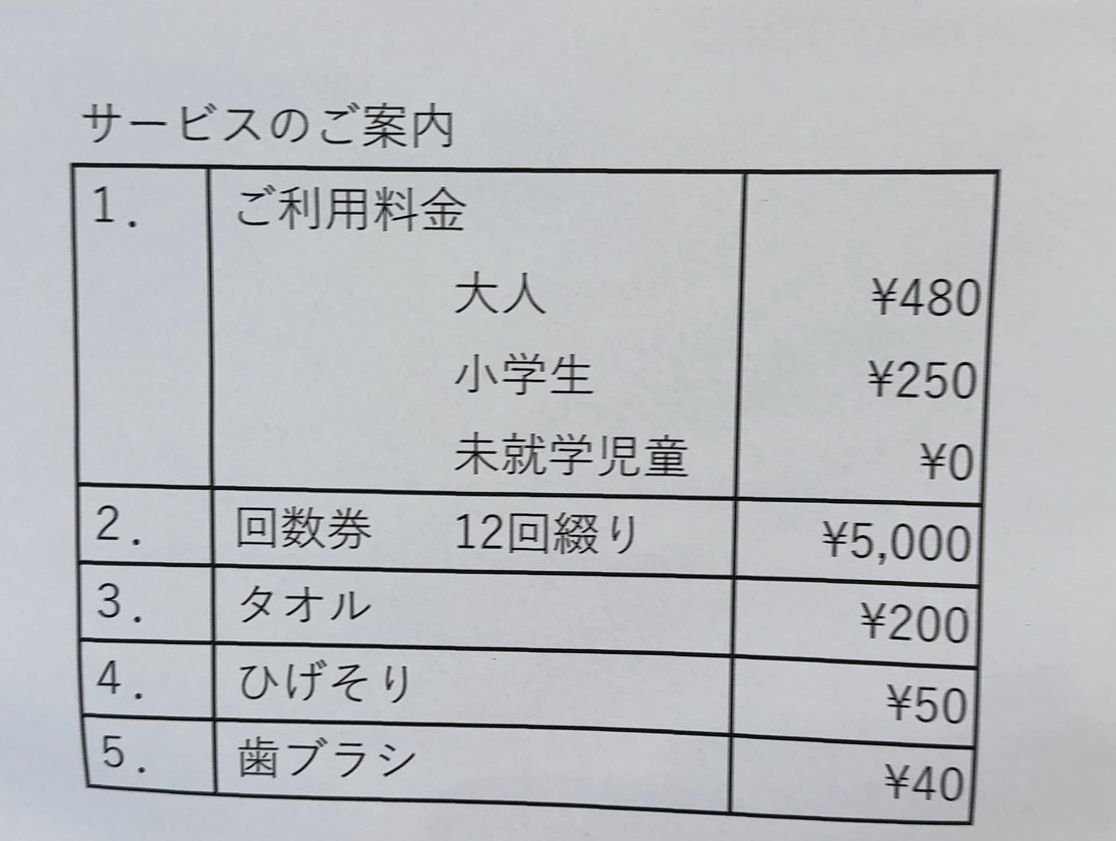

加えて花巻温泉のどこかで日帰り入浴を予定していたが、温泉分析表の成分と運用方法(加水・加温・消毒の有無、湧出量とお湯の投入量等々)を比較して、まずは台温泉の日帰り温浴施設である「精華の湯」に決めた。

大浴場の加温・加水・循環・消毒温泉は安全で気持ち良い入浴ができるが、当方の嗜好外。

且つ、施設の「源泉かけ流し」表示を鵜呑みにしないことや「“適応症”を“効能”と表示」する施設はちょっと・・・といった観点で温泉施設を区別しています。

あと、温泉分析書をホームページで公開していない施設は「何か知られては困ることがある施設」と勝手に推測しています。

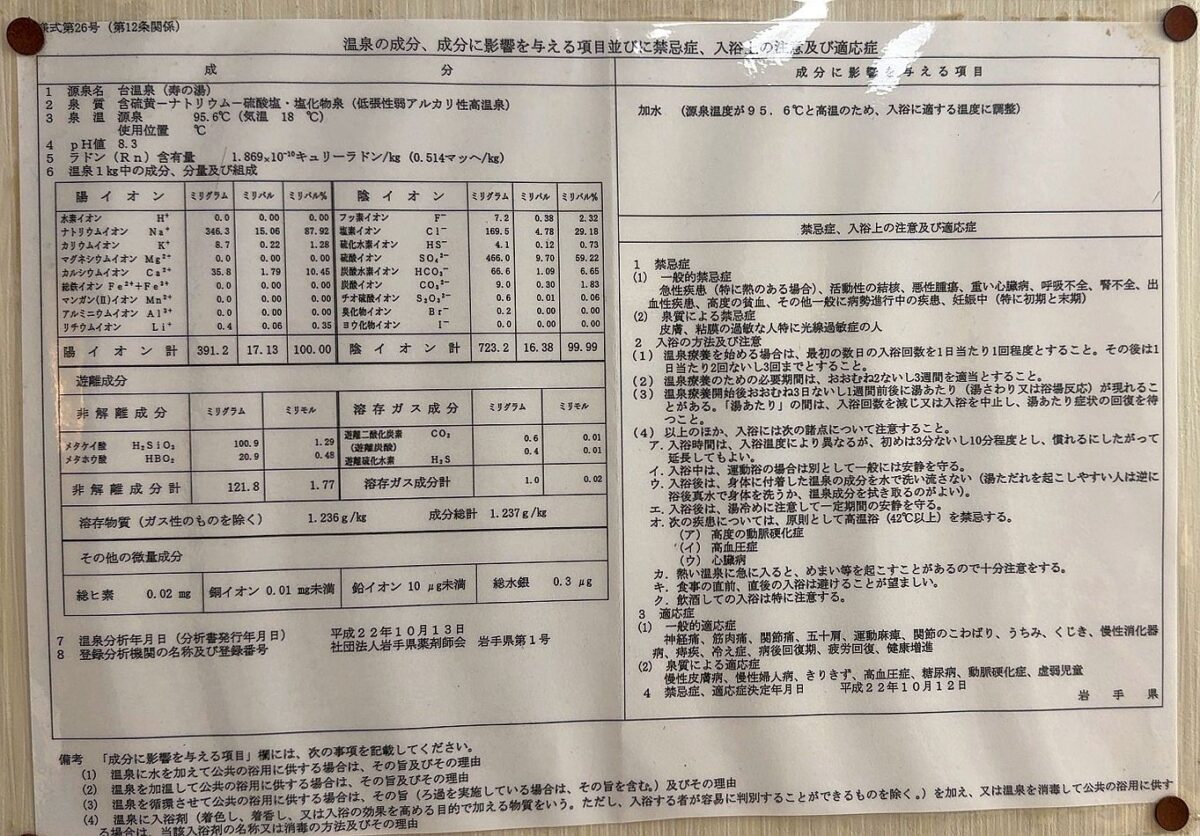

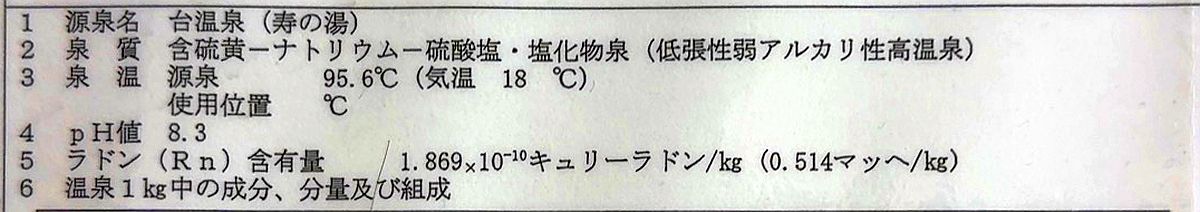

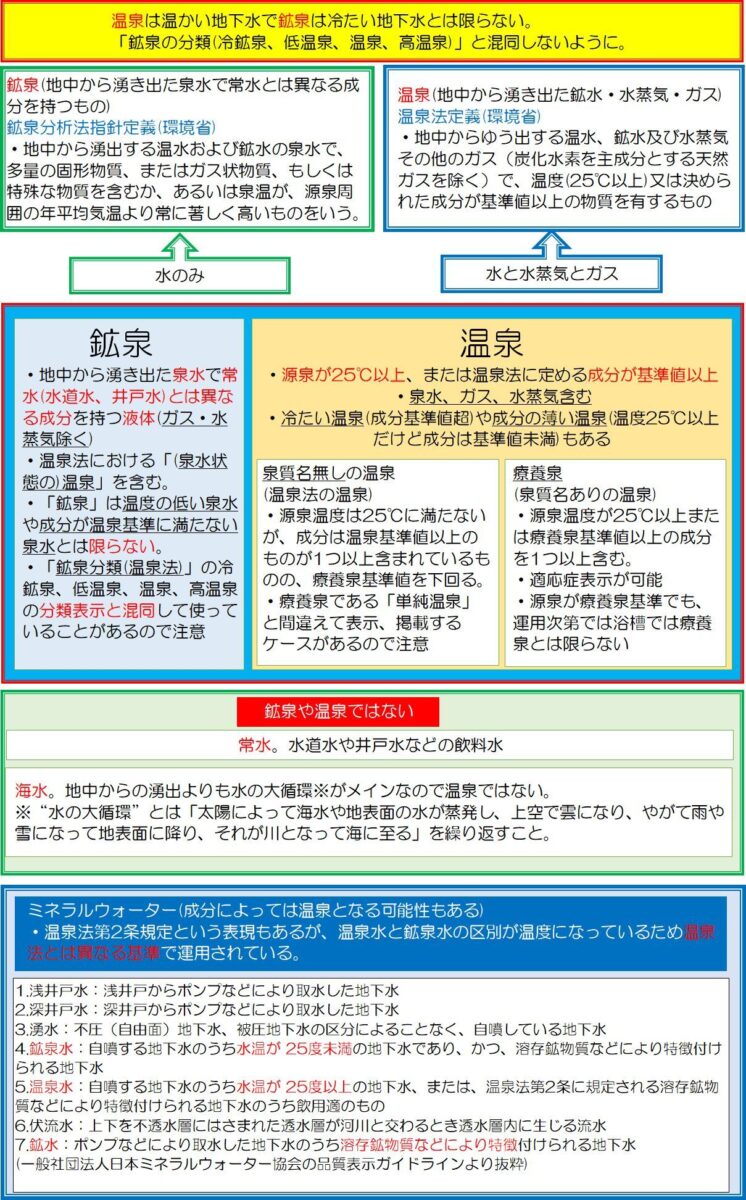

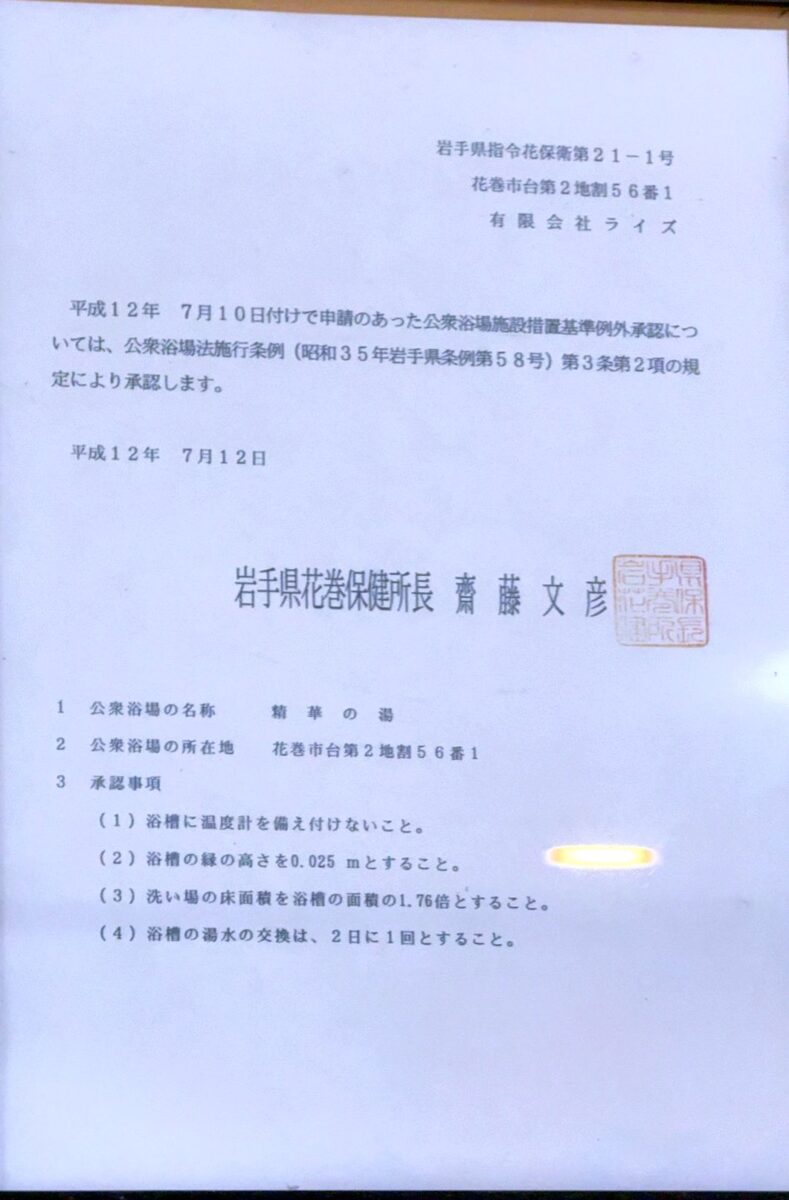

温泉は「含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉)」。

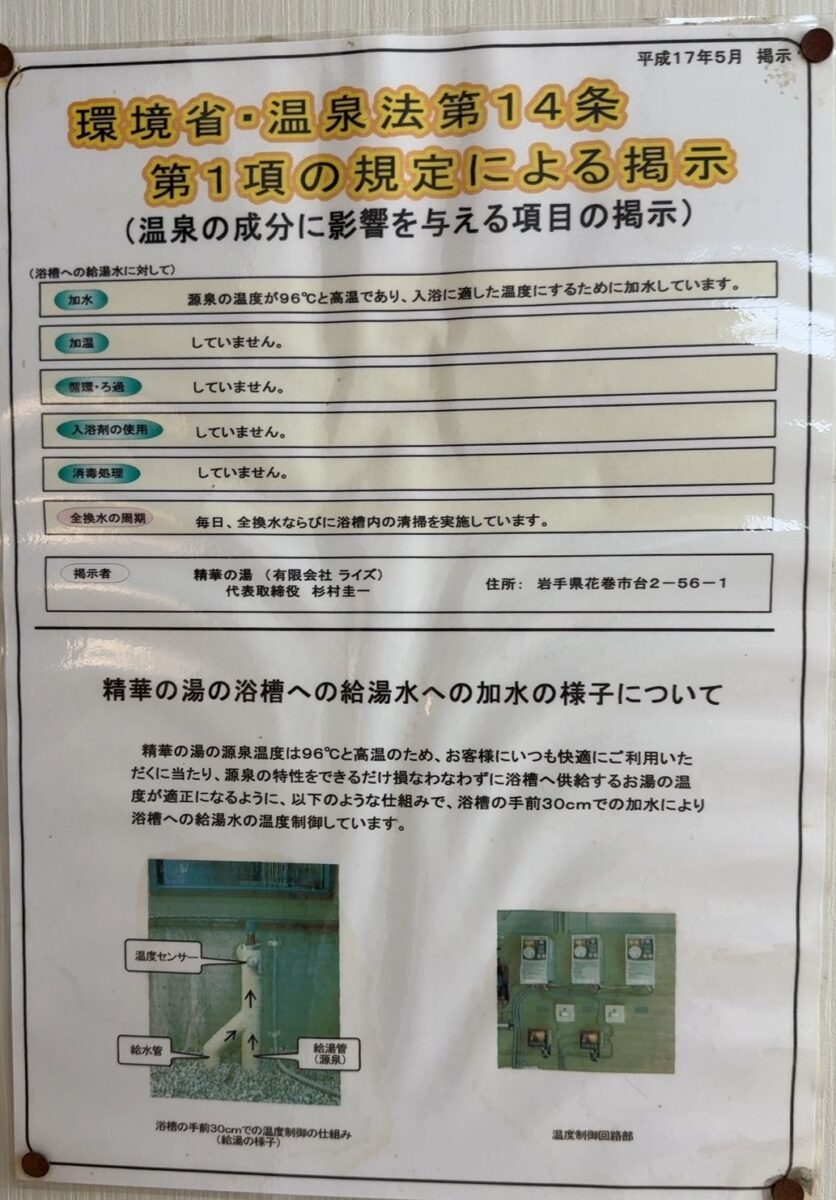

源泉温度が95.6℃なので加水により適温に調整しているが、たまにみかける「温度調整と称して、実は加水たっぷりで水増ししてかけ流しを演出」というタイプではない。(前述の「源泉かけ流し表示を鵜呑みにしない」はこのことを指す)

尚且つ、加水方法について、きちんと画像と説明文付で表示してある。

これは素晴らしい。立派な志を持つ温浴施設であることが表示でわかります。

温泉分析書

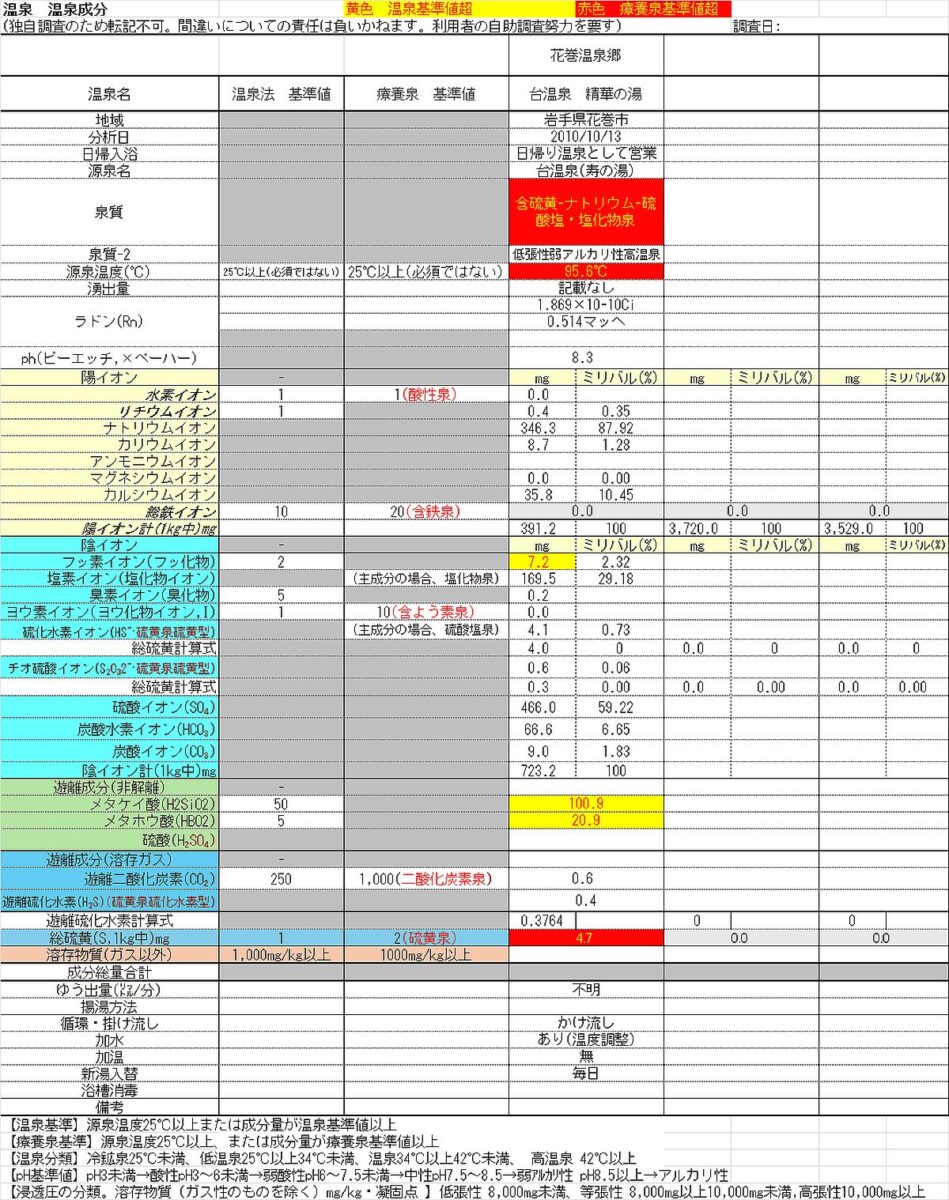

↓ 自分用に転記した温泉データ。赤塗が療養泉基準値超え。黄色赤文字が温泉基準値超え。右側画像は入浴当日に掲示されていた温泉分析書。

まずは源泉名の確認。

「台温泉(寿の湯)」。精華の湯の前に源泉碑文があります。引湯距離約30mなので成分劣化(成分減少や酸化等)も少ないと推測。

源泉 寿の湯

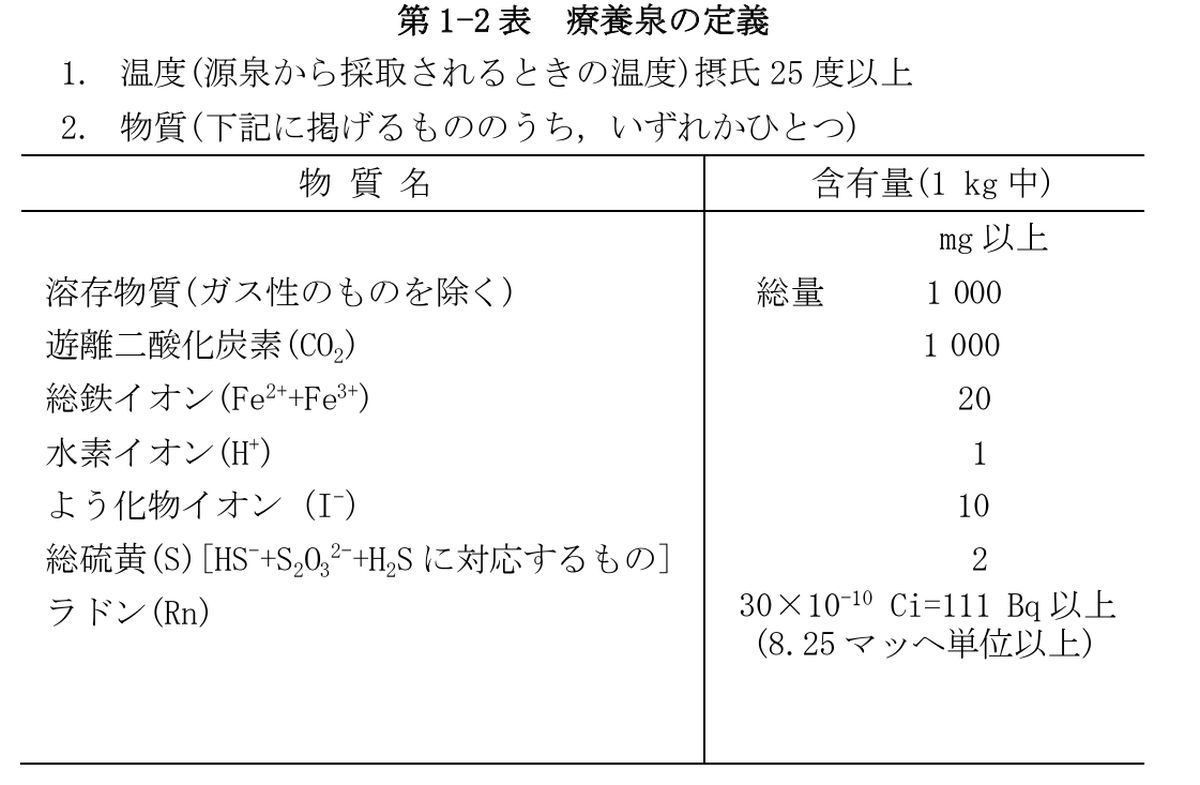

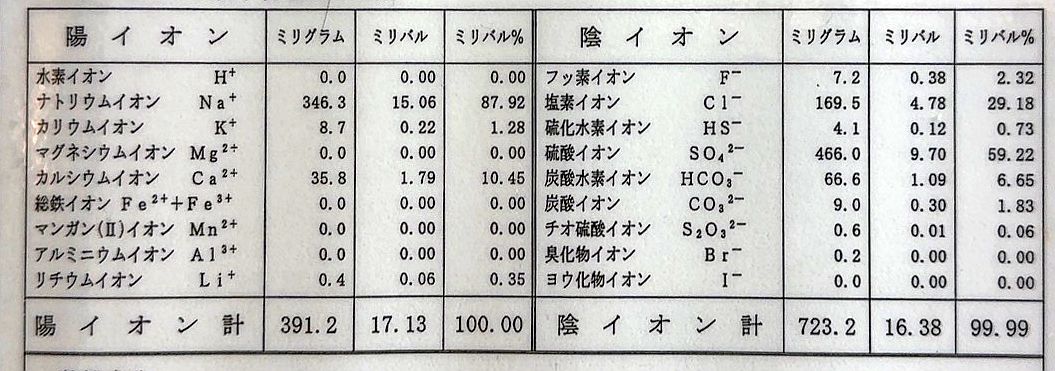

泉質は「含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・硫化物泉(低張性弱アルカリ性高温泉)」。当温泉は泉質名のつく療養泉。温泉の中でも療養効果が期待される成分を含むのが療養泉。

ただし、硫黄泉なので浴槽での成分減少・消滅も心配なところ。

かって硫黄泉を標榜する施設で、源泉に含まれている2.6mgの総硫黄成分が、距離のある引湯・貯湯槽経由・加水加温・循環運用によって浴槽では硫化水素イオン,チオ硫酸イオンが消滅していて検出限界値以下だったという浴槽温泉分析書を見たことがある(施設に正々堂々と掲示。立派です)。

その施設の温泉を分析した分析機関に問い合わせたところ、「硫黄泉では浴槽で硫黄成分が検出限界値未満になることは“よくあること”」という説明を受けてちょっとショック。

源泉の温泉分析書と浴槽の温泉分析書の両方を掲示してくれる施設はほぼ皆無。現在の温泉法では源泉の成分にもたれて泉質が決められているということを知らないと療養目的で訪れても(温泉行効果は得られても)成分効果には期待できないことになる。このあたりの説明は後述。

泉温は95.6℃なので「高温泉」。

25℃以上あればどんなに成分が薄くても「温泉」であり、且つ「療養泉」となります。もちろん、25℃未満でも成分が基準値以上あれば「温泉」であり、鉱泉分析指針で定められた療養泉基準値を超えていれば「療養泉」として適応症(効能ではない)表示ができる。

環境省HP温泉の定義

p.H.はペーハーではなくピーエッチ・ピーエイチと読む

p.H.は8.3なので弱アルカリ性。

ここで豆知識。われわれの世代は“p.H.(pは小文字でHは大文字)”を「ペーハー」と習ったが、現在は「ピーエッチ」あるいは「ピーエイチ」に統一されている(らしい)。「p.H.の読み方は?」

我が家の理系学部出身の息子に問うと「今時、ペーパーとは言わない」ということらしい。学術用語集では1986年に、教科書は2000年代に「ピーエイチ」に変更された。広辞苑(2018年)によると「ペーハーは旧称」ということになっている。

そして日本の工業規格(JIS)は「ピーエッチまたはピーエイチ」、計量法では「ピーエッチ」のみとなっています。

温泉を科学している研究者は普段は「ピーエッチ」で、温泉素人の方を相手に話す時は「ピーエッチ,ペーパー」と2つの言葉を重ねている。

温泉に詳しいというふるまいをする人が「ペーハー」と言うと、若い人からすると「昭和世代で、且つ最近の情報に疎い知ったかぶりのただの温泉オタク」と思われるので要注意。

もっとも、ペーハーと言おうがピーエッチだろうが普通の温泉好きには関係ない話なので、なんと読もうと各自の自由です。公式の場で使わなければ良いだけの話。

なんで読み方にこだわるかというと、私自身も温泉資格や学術学会系の勉強会に参加するまでは他人の前で「ペーハー」と言っておりました。汗顔の至りです。

湧出量の記載がない。そんな時は

ちょっと残念なこととしては、「湧出量」が記載されていないこと。「湧出量」は重要チェックポイントであり、温泉好きの間では「源泉かけ流しに必要な湧出量は、一人当たり1リットル/分」という目安が用いられていました(日本温泉協会の解説文により過去形としました)。

すなわち、100リットル/分あれば100人の客が源泉かけ流し運用でなんとか入浴できるといった目安であり、50リットル/分しかないのに、宿泊人数が100人の施設はちょっとかけ流し運用には疑念があるといった判断材料としています(あくまでも目安です。一番重要なのは浴槽の広さや入浴人数に対して、新鮮で十分な源泉投入量が担保されているかどうか)。

成分内容を確認する前にもっと大事なコトを先に確認。

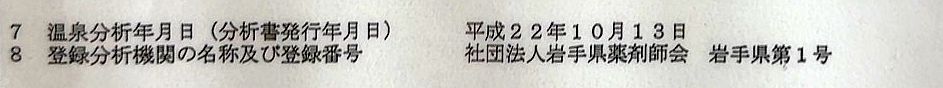

・温泉分析年月日が10年以内か。

→(訪れた時の表示は)平成22年は2010年なので14年前。これはいけません。古い温泉分析書を掲示すると何か理由(新しい温泉分析書の成分が数値が激減しているとか)があるのかと邪推されます。

温泉法では10年ごとに温泉成分の分析を行うことが2007年より義務付けられていて、温泉内の掲示内容を更新しなければいけません。

先ほどの加水方法の表示では感心したが、これはいけません。

(2024/10/17入浴時なので現在の掲示は不明不知)

※温泉法第十八条では「成分の掲示」が義務付けられているが、温泉分析書そのものの掲示は義務付けられていません。ただし、「成分の掲示」だけでは詳細がわからないこともあるため、温泉分析書をそのまま掲示していただく方がありがたい。特に「ミリバル%」が知りたいので(後述)。

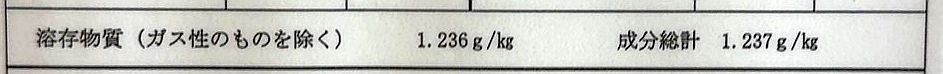

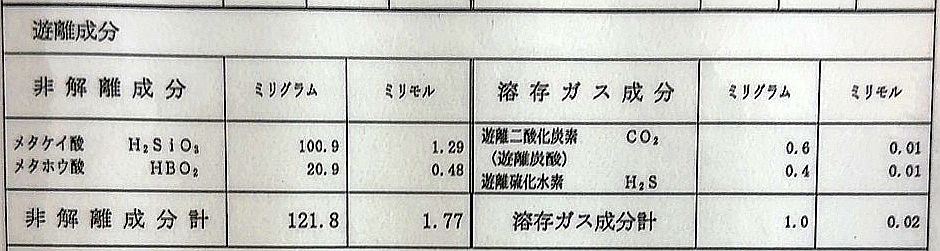

・溶存成分(ガス成分を除く)は1,000mg(1g)/kg以上(温泉・療養泉基準値)かどうか。

※成分総計ではないことに注意。温泉紹介を成分総計だけ紹介する人がいます。必ず溶存成分数値を優先して併記してください。

温泉・療養泉の基準値のひとつである溶存成分は「陽イオン」「陰イオン」「遊離成分」の合計。成分総計から溶存ガス成分を差し引いた数値となります。

→1.236g(1236mg)。温泉・療養泉基準値を少しだけ上回るものの、温度調整のための加水による影響がちょっと心配。

・溶存成分以外の項目を確認

遊離成分のうち、溶存ガス成分は遊離二酸化炭素や遊離硫化水素だが、当温泉は数値が低い。同様にラドンも少量しか含まれていません。(非乖離成分については後述)

成分内容確認(ミリバル%をチェック)

計算が複雑すぎて現場で暗算するのは総硫黄の計算よりも難しいので、これは絶対に割愛しないで表示していただきたい部分。特に老舗旅館では時折、ミリバル%を表示していない施設を見かけることがある。(法律違反ではない)

・陽イオンはナトリウムイオンがミリバル87.92%。

※療養泉の場合、20%以上の成分が泉質名に表示される。

・陰イオンは硫酸イオンがミリバル59.22%で最多。

続いて塩素イオンが29.18%で、この2成分が泉質名に表示される。

見てすぐに何が主要成分なのかは成分重量を見ればわかるが、泉質名に表示される成分と、泉質名には表示されないものの、隠れ有効成分を発見するのも、温泉分析書マスターである自分の楽しみ。

・総硫黄4.7mgで含硫黄泉(硫黄型)

総硫黄は硫化水素イオン(HS⁻)、チオ硫酸イオン(S₂O₃²⁻)、遊離硫化水素(H₂S)の合計。温泉分析書の初心者は単純に各成分を合計してしまう過ちを犯す。(私もそうでした)

正確には各成分のイオウ元素(S)の総量を加法する。

総硫黄=(HS⁻×0.97)+(S₂O₃²⁻×0.572)+(H₂S×0.941)

温泉分析書の各成分の数値を記憶しながら自分で暗算しなくてはいけません。数検1級でセンター試験数学ⅠとⅡBの得点率が95%だった息子でも現場で温泉分析書見ながら解くのはちょっと無理と言っておりました(温泉に行くたびに「計算しろ」と私に言われるのが面倒だから?という理由もありそう)。

私は事前に温泉分析書が確認できる場合はエクセルで計算。確認できない場合は硫化水素イオンと遊離硫化水素を足して5%引く①。遊離硫化水素は重量を半分にして①と足すといった簡易な計算式で総硫黄成分量を推測しています。

硫黄泉の基準値である「総硫黄」。温泉基準値1mgで療養泉基準値2mgに対して当温泉は4.7mgと硫黄成分が濃い。

特に硫化水素イオンが4.1mgで主成分なので「硫黄泉硫黄型」。よって色は濁り少なく香りもきつくない。

(遊離硫化水素が多い場合は「硫黄泉硫化水素型」で臭いを強く感じる。)

硫黄泉は型を問わず、糖尿病,高血圧,動脈硬化の効果が期待できる。

ちなみに“硫黄の臭い““玉子の腐ったような”とされるものは無臭の硫黄成分ではなく「硫化水素臭」です。硫黄の臭いと表現している人って結構多いので「硫化水素臭」と言うと怪訝な顔される。(前述の“ペーハー”同様に、温泉を語る時に「硫黄の臭い」と表現する人は温泉のことが良くわかっていないと思うようにしてます。要注意。)

この硫黄成分により泉質名に「含硫黄」がつく。この点が花巻温泉との差異部分であり、台温泉の優位性でしょうか。

・遊離成分ではメタケイ酸(天然の保湿成分,美肌効果)が100.9mgで温泉基準値の2倍。メタホウ酸(肌のダメージ回復や殺菌効果)は20.9mgで温泉基準値の4倍です。両方の数値が豊富な温泉は美肌訴求者には嬉しい。ホウ酸の環境に与える影響や肌へのリスクはとりあえず置いておくとして。

成分について結論(温泉分析書データより)

源泉の療養泉基準値超成分

・源泉温度(基準値25℃以上)→95.6℃

・総硫黄(基準値2mg)→4.7mg

・溶存成分(基準値1000mg以上)→1236mg(1.236g)

源泉の温泉基準値超成分

(療養泉基準値と同じ数値や下回る基準数値があります)

・源泉温度(基準値25℃以上)→95.6℃

・総硫黄(基準値1mg/kg)→4.7mg

・溶存成分(基準値1000mg/kg以上)→1236mg(1.236g)

・フッソイオン(基準値2mg/kg以上)→7.2mg

・メタケイ酸(基準値50mg/kg以上)→100.9mg

・メタホウ酸(基準値5mg/kg以上)→20.9mg

成分の薄い濃いを見た目と入浴印象で語るのではなく、成分数値で説明しましょう。

また、「泉質が良い」と語る時には「どの成分がどの程度なのか」をデータで説明しましょう。(温泉コメンテーターに上記内容で突っ込んでトラブルになっても当方は感知いたしません)

★硫黄泉の殺菌・抗炎症作用、ナトリウムイオンによる保温効果、硫酸イオンの血管拡張作用、塩化物イオンの保温・保湿効果などが期待される。(“効能”ではなく“効果を期待”)

「適応症」であって「効能」ではない。

温泉旅行により、温泉そのものの医学的な効果や気持ちの良さ、施設や周辺環境等、非日常のリラックス空間や美味しい料理など、心と体のリフレッシュをすることができます。

温泉は特定の病気の治癒ではなく、症状・苦痛の軽減、健康の回復・増進など全体的な改善することが期待される。

温泉の中でも、とくに療養に役立つ泉質を持つ温泉は「療養泉」として「適応症」が表示可能。この「適応症」は「特定の病気が治療できる効能ではなく、治療効果が期待できる」という意味。

※「温泉(だけ)で病気は治せない(日本温泉科学会会長であり医師の書籍より)」が、低線量の放射線を利用したホルミシス治療や重炭酸温浴治療が行われています。専門医師のアドバイスは必須のようです。もっとも、選択についてはご本人の判断次第ですが、自分の病気の治療に行き詰まりを感じた方が温泉で治ると信じることに対して批評することはできないと思っています。温泉は信じることで成分だけではわからない効果が期待できるし、実際に温泉で病気が治ったという方も多くいらっしゃることも事実。

温泉の運用状況(事前にチェックしておくべき内容)

高温度帯の源泉を適温調整するための設備としては熱交換器による温度調整が大規模施設だけでなく小規模施設でも採用されている。成分劣化をできるだけ少なくするという効果が期待されるわけだが、当施設は加水で温度調整。

加水方法については前述のようにきちんと説明されている。できれば加水割合と源泉成分に与える影響までを公開していただけるとさらに嬉しく思います。

(最近、“嬉しく思う”という言い方が気に入っていて多用してます)

実際の入浴感想

入浴前に体を洗う

※昨今の入浴時の犯罪多発によって温浴施設での撮影が禁止されていて、撮影機材の持ち込みで盗撮を疑われるリスクがあります。よって、特別な許可を得ない限り、浴槽撮影は控えています。今回の画像は宿のパンフレット等からの抜粋。

湯口(温泉投入口)は向かって左側で、右側の浴槽が少しぬるめの印象。まずは体を洗って汚れを落としてから入浴。ちなみに人ひとりが入浴すると平均0.5gの汚れを落とすと言われている。かけ湯ではなく、まずは体を洗ってからが最低限のマナーです。

そして、浴槽入前のさらなるかけ湯。熱帯魚の水合わせ同様に、自分の体に温泉をかけて少し慣らすという目的もある。

浴槽温度が高い(熱い)温泉ではかけ湯するために使う桶を浴槽に入れる際にも波立たせないような配慮が必要です(先客に熱い湯が回ってしまうのを防ぐ配慮)。

このあたり「そんなのムリ」と思っている方は施設の個室浴槽を貸し切って入浴していただきたい。

空港近くの大浴場温泉ホテルで入浴すると「洗体」「かけ湯なし」の若者や日本語が通じない人が多く見かける。人数×0.5g+アルファの汚れが浴槽内に落とされていることを想像すると・・・”(-“”-)”。

あと、男女を問わず化粧している方は落としてから入浴が必須とか。

マナー通り、先客に挨拶してから、湯尻側(湯口の反対側)からそっと入る。

先客の移動を待って徐々に湯口に徐々に近づく。この際も湯面を揺らさないように注意するが、すでに浴槽の客は私一人なのでズイズイと進む。

入浴時の最重要チェックポイントの浴槽への投入量を確認。

いつもならケロリン桶で満杯時間を計測するが、当温泉の場合は見た目ですぐに充分な投入量であることがわかるのが嬉しい。ケロリン桶5秒程度(約30リットル/分弱)といった印象(推測)。

(私的な湧出量推測目安としてケロリン桶約10秒で満杯→14リットル/分、20秒→7リットル、30秒→5リットルといったところでしょうか※あくまでも経験則的数値です)

鮮度感。お湯の還元力に期待できる

浴槽もさほど広くないこともあり、大浴場ではなかなか実感することが難しい鮮度感を感じる。

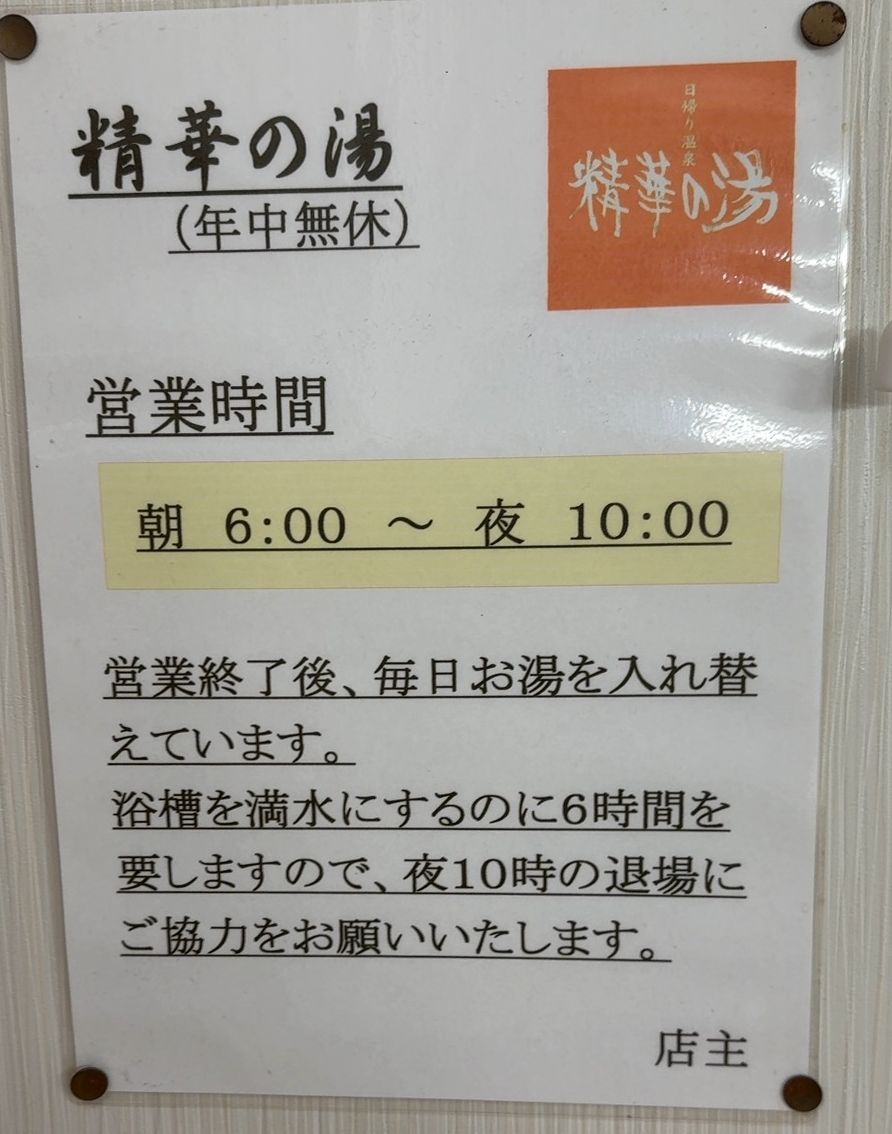

表示によると、この浴槽を満タンにするのに6時間かかるという。営業終了後の湯抜き、そして清掃。さらに入替え源泉のみで浴槽を満たすまでが6時間。

貯湯しておいた源泉を入替の時だけドバッと投入して浴槽を満たすという大浴場の源泉かけ流し演出施設仕様ではないことは理解できた。でも、ちょっと長すぎるなぁ(^-^)

投入量と浴槽の大きさから想定するともう少し短いのではと思います。それと、1ターン(お湯の入れ替わり)に6時間もかかるのは源泉かけ流し運用では衛生面が気になります。(前述の通り、人が入浴する度に浴槽に0.5gほどの汚れを落とす)。通常、1ターン1時間、長くとも2時間を目安としています。

入浴客数と浴槽の広さに見合った投入量によって、温泉の鮮度を維持するわけだが、何故、鮮度感を重要視するのかを私的覚書として記しておきたいと思います。

温泉の効果(効能ではなく)を得るためにはいくつかの条件があり、その1つが鮮度。

理由としては“お湯の還元力”。

ヌルヌル・ツルツルになるクレンジング効果、そしてその後に皮膚が活性化するかどうか。

要するに石鹸で汚れを落としただけの今の状態から美肌になるかどうかは温泉が新鮮で活力があるかどうかにかかっている。

これは「酸化還元電位」で評価することができるが、成分との関係性による影響であったり、計測した数値データを浴槽温度に合わせて補正したり、還元系判断は一般人には困難。

温泉の個人的な感覚、たとえば優しい、やわらかい、肌を刺す等の皮膚感覚は十人十色なので、料理の味同様に伝えきれないと思っています。

当温泉の入浴感想は控えさせていただくが、当温泉が還元系のお湯の印象であったことを記しておきたい。

良いですね。お湯に鮮度感を求める人にとっては好相性な温泉だと思います。逆にエージング温泉(酸化されて成分が安定したお湯の状態)を好む方からすると、ちょっと“若い”かもしれません。

あと、日帰り温泉なので土日の集客が多い時の浴槽内の温泉の汚れ具合には注意しておいた方が良いと思います。かけ湯だけではなく、洗体をしているかのチェックも重要。

「これじゃあリラックスできないな」と思う方は以上、スルーでお願いします。

・還元系についての解説記事

ヌルヌル・ツルツルはクレンジング効果。大事なのは温泉に活力があるかどうか。源泉かけ流し片岡温泉(三重県菰野町)。温泉分析書と温泉運用や客の利用状況からわかることの自説展開。

温泉の医学的効果とその科学的根拠

これは私が語るよりも日本温泉協会科学会会長(2025年現在)であり医学博士の前田眞治氏の解説を読んでいただく方が良いと思います。

日本温泉協会温泉名人温泉の医学的効果とその科学的根拠とは!?

⚫️ 台温泉

◯精華の湯

岩手県花巻市台2-56-1

℡0198-27-2426

◇精華の湯に隣接「手打ち蕎麦そば房かみや」

風呂上りの蕎麦を楽しみにしていました。

入浴後に食す予定だったが、なんとその日は定休日。尚且つ前日に予約が必要ということで、当日の昼食実食をあきらめる。

なんとか翌日の予約をお願いして、鉛温泉宿泊翌日に再訪した。

再訪してまで訪れたのはどうしても食したい理由があるから。

・蕎麦の原産地が未食の会津産(只見川流域)

・つなぎ無しの10割蕎麦

・六号引きと紹介されている更科蕎麦を実食してみたい

更科蕎麦的ルックスは芯粉を6割だけ取り出す6号引きだからということらしいが、6分引きのことじゃないのかと思い、実際に確かめてみたくなったのが一番の再訪理由。

予約を取るのはジャストインタイムで蕎麦を提供するためとか。

その心意気良し。

温泉運営同様にこだわりがあるようです。

★ざるそば

私の認識では「6号引き」はそば粉の粗さの規格で1号から10号まであるうちの6番目の規格(数字が大きいほど粗い)で、蕎麦の実の殻の部分も含まれる規格。どちらかというと粗挽きタイプ。

対して、6分引きは殻の中の白い部分(4分)だけ残す一番粉・更科粉。

ルックス的には6分引きじゃないかと思うのだが、当方、このあたりは温泉よりはこだわりが無い。

お店の説明表示は「六号引き」となっているので、六号と六分の混同かとも思いながらも気にせずに実食。

まずは歯ざわりの良さ。食感の良さは手切りの技術か。

コネの技術と合わさって十分なコシ感も。

良いですね。固すぎず、されど弱くない。

更科だけあって蕎麦の香りよりも食感を優先した感。

そして十割。

蕎麦が輝いています。

つゆは二種。冷たい辛めタイプと鶏とごぼうの出汁の温つゆ。

面白い。鶏とごぼうの温つゆはこの店の特徴といっても良いぐらいのオリジナル性の感。

寄り道してまで再訪した甲斐がありました。

・そば処かみや

営業時間11:00~14:00(13:45 L.O)

(作成中)夏油温泉,鉛温泉,岩手県花巻周辺観光2024年10月17日-10月19日

【実食記事】

天然きのこは“感激だぁ~”でも蕎麦は・・・。道の駅 錦秋湖(岩手県和賀郡)西和賀町の天然きのこ,黒舞茸,白舞茸,さわもだし,西わらび,沢も出し,サク(エゾニュウ)。錦秋湖大滝,裏見解放とライトアップ,