有馬温泉を訪れるのは40年ぶり

前回は流通業界の数百人規模の勉強会でした。どの宿に宿泊したかは全く覚えていません。立派な温泉施設で温泉の色は金泉だったことだけは覚えているものの、炭酸せんべいを温泉土産で購入したので銀泉との併用運用だったかもしれません。

有馬温泉の特異性について

火山性の温泉が主である日本の温泉地の中で特異な存在の“非火山性温泉”。

フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む地殻変動時に海水が入り込み、それがやがてマントルの熱で水蒸気となり有馬の地で温泉として地表に湧出。

この近畿・関西のプレートは世界でも“若い”1500万年前のプレートで、九州の“冷たいプレート”に対して、近畿・関西は“熱いプレート”と呼ばれています。

九州の冷たいプレートでは100㎞~150㎞付近で高温の水が絞り出され、有馬では地下30Kmの浅場で高温の水が絞り出されます。

高温の水が絞り出される時に海水の塩分が濃縮され、貝殻や微生物等の炭素により炭酸が取り込まれ、さらに玄武岩に含まれる鉄分が溶け込み、これが有馬温泉の金泉となります。

有馬温泉が「プレート直結温泉」と呼ばれるのはこのためです。

その成分量は日本でも有数の成分の濃さで、環境省が定める9泉質の療養泉のうち、基準値を超える成分が7泉質あるというのも特徴の一つ。

※9つの療養泉は単純性温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、硫黄泉、酸性泉、放射能泉。

有馬温泉には単純性温泉、二酸化炭素泉、炭酸水素塩泉、塩化物泉、硫酸塩泉、含鉄泉、放射能泉の7つの療養泉がある。

温泉と療養泉ってどこが違うの?

↓ 温泉と療養泉の区別がつかない人や「源泉かけ流し」という表示だけで宿泊場所を選んでいる方はこちらを読んでいただければ幸い

・老舗旅館の「本物の温泉」説明(に違和感を感じた話)

有馬温泉の特徴

有馬温泉を湯色でわけると金泉と銀泉があり、金泉は鉄分と塩分を多く含む茶褐色の湯。対して銀泉は透明の炭酸泉と放射能泉がある。

有馬温泉には源泉がいくつかあり、神戸市によると7つの源泉(天神、有明、炭酸、太閤泉、極楽、御所、妬(うわなり))を市(実際は株式会社有馬温泉企業)が管理して、混合泉、あるいは単独泉として各宿に提供されています。

それを含み、有馬周辺には源泉が温泉温度帯(高温泉・温泉・低温泉)と冷鉱泉(25℃未満)を合わせて40の源泉があり、温泉温度帯(25℃以上、または温泉成分基準値以上の成分量)の源泉だけでも25の源泉があります。(有馬温泉における泉源保護のためのモニタリング結果と温泉・鉱泉の特徴:温泉科学より)

温泉成分が濃い。

有馬温泉の過去の温泉分析書を見ると、溶存物質が60,000mgを超えるものがありました。多い源泉では69,700mgというデータが残っています。この「60,000mg」が現在でも温泉好きの間で残っていて「有馬温泉は6万」と表現される方が結構いらっしゃる。

温泉好きの方ならわかると思うが、溶存成分が1,000mg以上あれば「療養泉」として泉質名を表示して適応症表示(効能表示)が可能になります。

60,000mgというとその療養泉基準値の60倍の濃さになります。

ところが、源泉の経年調査をされた研究者によると、有馬温泉の成分が徐々に薄くなっていて、2009年の時点では金の湯等で使われていて、蒸発残留物が一番多い「天神」が48,140mgで50年前と比べて69%、有明1号は36,410mgで75%、有明2号は29,150mgで往時の48%になっています。(有馬温泉における泉源保護のためのモニタリング結果と温泉・鉱泉の特徴:温泉科学より)

どの泉源を使って、どのように運用しているかが重要

そういった源泉別の濃淡があり、且つ各宿には自家源泉を持つ宿もあるので、「有馬温泉に行った」といってもどこの泉源から引湯した宿なのかの確認をしておくことをお勧めします。

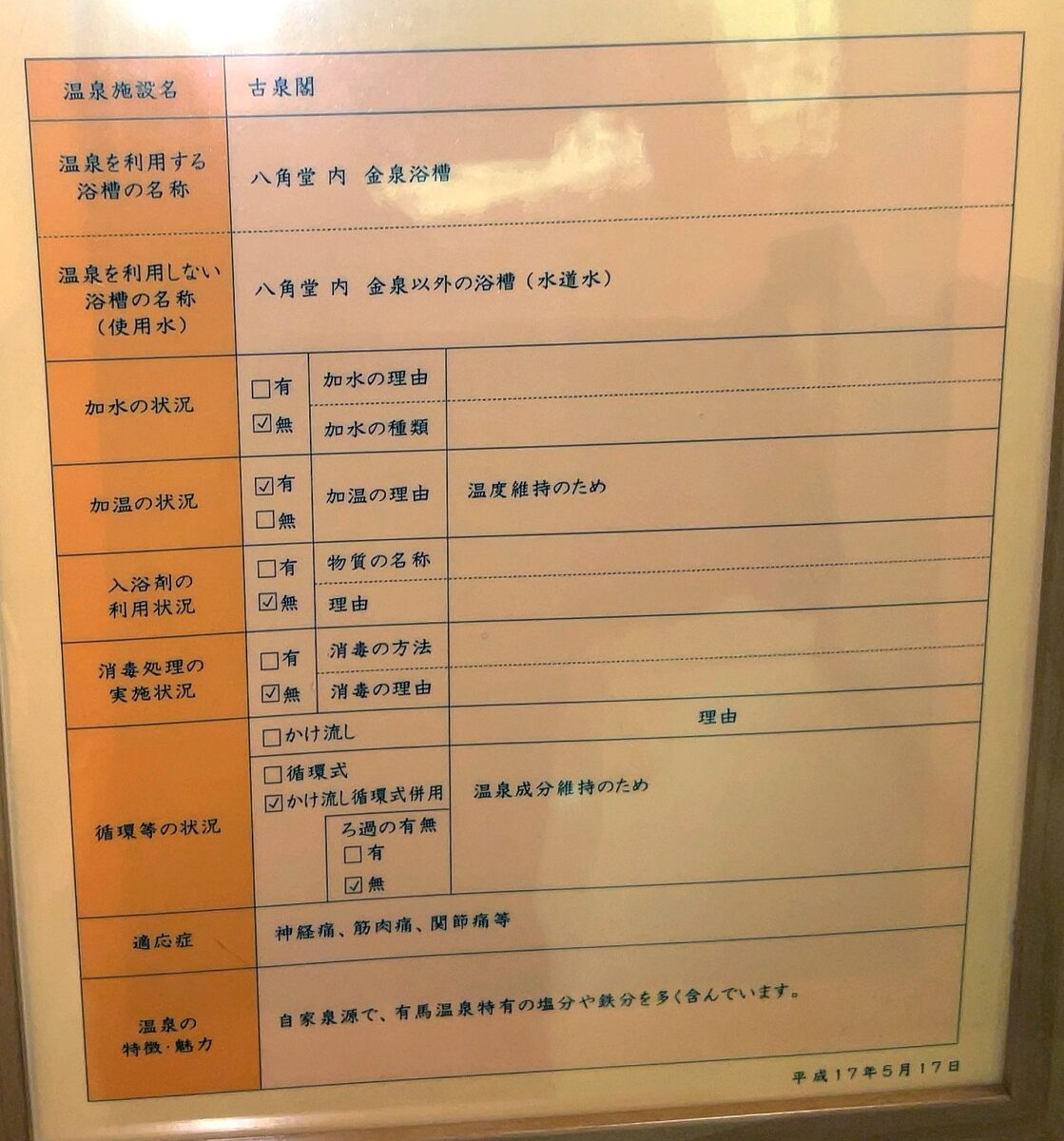

ほとんどの宿は、神戸市が委託して管理する株式会社有馬温泉企業が泉源から湧出された源泉を混合した湯を宿に配湯しています。宿泊した温泉宿に掲示されている「温泉法第18条で義務付けられた表示」や「温泉分析書」を見ると表示されています。

また、各宿や日帰り温浴施設で表示されているのは「泉源(湧出場所)の源泉」の分析書なので、施設の温泉使用状況も確認して判断しないといけません。

“日本一成分が濃い温泉”といっても、加水率や加温のある無しで浴槽の成分量は変化します。

また、「源泉100%かけ流し」や「源泉掛け流し」と表示されていても、加温や冷ますための加水の有無とか、どの浴槽が表示の対象なのか等をしっかりと掲示を確認することをお勧めします。

さらに温泉利用がかけ流しではなく循環式&消毒ならば源泉の成分がどう変化するのかは浴槽の温泉分析をしないと実際のところはわかりませんが、成分喪失だけでなく、一番大事な温泉活性力も落ちていることを覚悟しなくちゃいけません。

ただし、成分よりも安全入浴が優先という方は循環&消毒されたお湯に浸かっていただければ良いと思います。

源泉地はどこ?広すぎる浴槽はダメ?ドバドバ投入は嬉しい

知っておきたいことのひとつとしては、源泉掛け流しといっても、泉源がどこにあるのか(浴場からの距離)も重要です。

イチバンは足元から豊富に源泉が湧出し、そのまま空気に触れることなく浴槽に注ぎ込まれ、その分量がそのまま浴槽外に放出される温泉ですが、なかなかそういう温泉には出会えません。私自身も足元湧出温泉には10数回程度しか入湯経験がありません。

また、浴槽の温泉が滞留することなく効率良く排出されているか、日々、お湯を抜いて清掃しているかなども客は目視で確認しなくてはいけません。これは入浴体験数をこなして見る目を養う必要がありますね。

源泉投入量も重要です。そして何よりも大事なことは「入浴者数が少ない」ことであり、お湯の汚れをかけ流しで排出、あるいは循環で再供給するにしても、人ひとりが入浴で落とす汚れは0.5g程度と言われていて、お湯の入替頻度は最重要と言えます。

10人入ったら5g。中には清潔ではない人が掛け湯もせずに浴槽に入ってくることもあるでしょう。もっと増えるかもしれませんね。タオルがお湯に触れればさらに汚れが増加。

汚れはレジオネラ菌の増殖にも影響します。

最悪なのは汚れが塩素消毒と反応して発生する消毒臭(昔のプールの消毒槽程ではないものの)で、温泉や浴槽が汚れていることを知ってしまう原因になります。

私が、いつも「温泉は成分も大事だが、(お湯の熟成を否定しないが)イチバン大事なのは鮮度(活性力)だ」と言うのは、この汚れていない温泉に浸かりたいという要求を満たす温泉が少ないことに起因しています。

入浴前に体を洗い、そしてかけ湯で体を慣らして温泉に浸かれば少しでも汚れるのを抑えられるのになあといつも思いながら、朝一番の時間帯のお風呂を狙って入浴しています。

汚れを気にせずに入浴できるのは、私の知っている限りでは強酸性(PH1.13)の玉川温泉・新玉川温泉の100%源泉浴槽で、大腸菌も表皮ブドウ球菌も5分で死滅します(玉川温泉湯治の手引き:前田眞治著より)。

温泉にこだわりだすとキリがなくなるので、自分がどのような温泉に入っているかの確認さえできれば、後は「あ~気持ちよかった~」で良いのですが・・・ね。

とはいえ、有馬の金泉は高張性の濃い温泉であることには違いなく、非火山性のマントル由来の貴重な温泉に入浴できることは本当にありがたいことだと思っています。

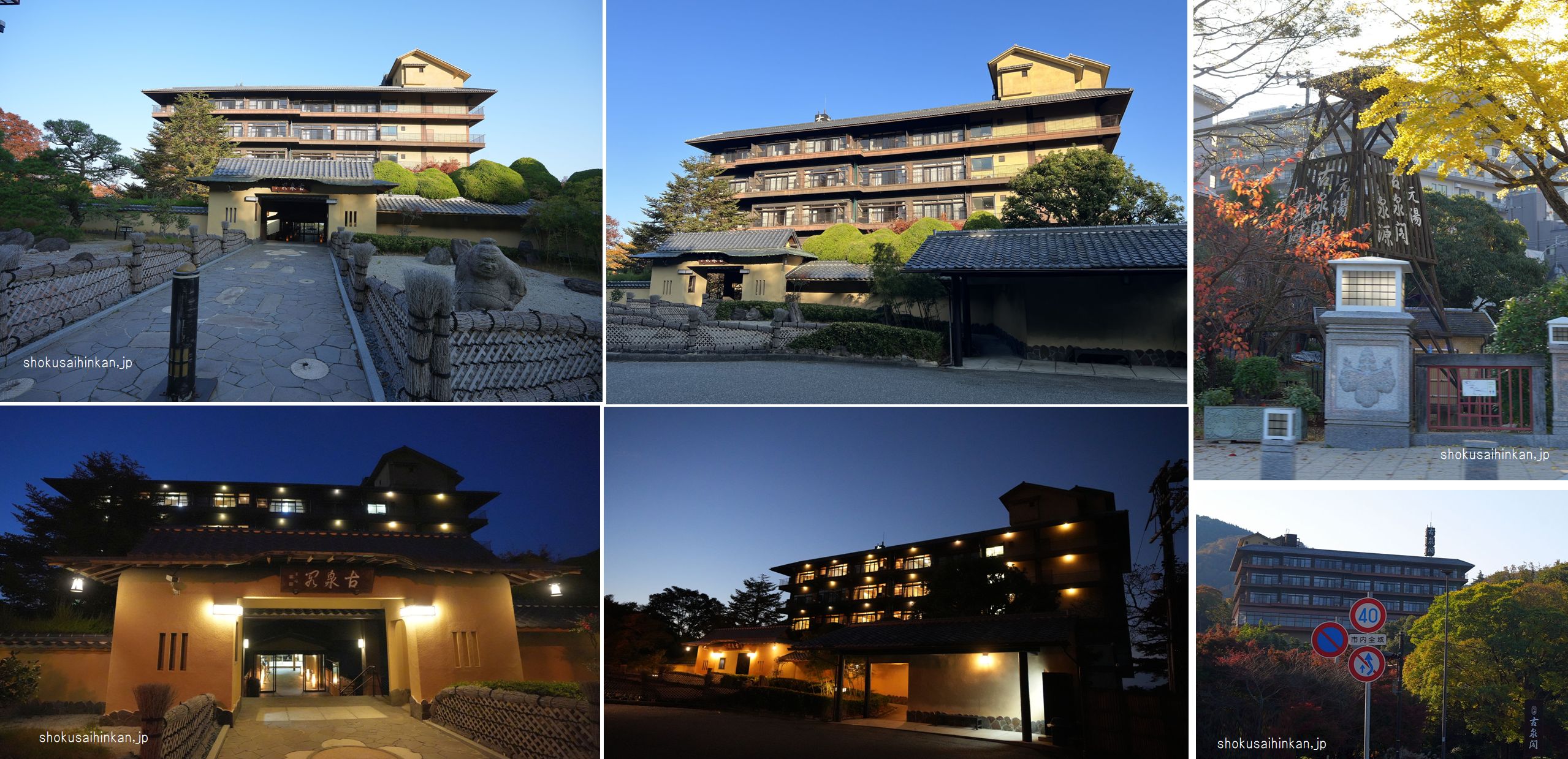

さて、今回、宿泊した有馬温泉古泉閣。まずは温泉の話から始め、その後、食事について記録しておきたいと思います。

古泉閣入浴

当、古泉閣の源泉の場所は太閤橋のある有馬温泉の中心街にあります。そこから数キロほどパイプで引湯。この距離が成分に与える影響が気になるところ。

神戸市が管理する源泉の混合泉がメインの有馬温泉にあっては貴重な自家源泉を持つ宿の一つが古泉閣。

これが古泉閣の特徴であり最大のウリと思っていたが、実際に岩風呂に入浴してみると意外なことに気付く。

まず、源泉温度が温泉分析表では62℃になっている。前述の「有馬温泉における泉源保護のためのモニタリング結果と温泉・鉱泉の特徴:温泉科学より)」では、当温泉の源泉温度帯は「温泉」、すなわち34℃~42℃の間の源泉と紹介されていることとの違和感。

温泉分析書の泉質表示は「含鉄(Ⅱ)─ナトリウム─塩化物強塩温泉(高張性・中性・高温泉」。“高温泉”が正解のようですね。

それにしても溶存物質が22,620mgは驚愕の数値。かって、私が40年前に入浴した有馬温泉最高値である69,700mgにははるかに及ばないものの、日本有数の溶存物質量です。高張性の温泉は湯あたりに注意しなくてはいけまん。長湯は禁物。

さあ、入浴。

まずは目的の金泉岩風呂。「太閤の湯」。

浴室内撮影禁止のため画像は施設HP等からの資料画像です。

なんと貸切。私一人だけしかいない。

当日2回と翌日出発前に1回の合計3回、金泉岩風呂に漬かったが、いずれも貸切という幸運。ゆったりと新鮮なお湯を堪能。

3回も浸かるといろいろなことに気付きます。

まず、金泉以外の透明温水浴槽は銀泉ではなく、水道水の沸かし湯だったこと。

結構、ショックでした。金泉・銀泉の両方に浸かれると期待していたので。

そして、イチバンのショックは金泉であっても一部加温されたお湯であること。

※加温といっても湯炊きではなく、熱交換でパイプの湯温を調整している。

(適温を保つため、加温と冷却を熱交換で調整されているらしい)

↓ 八角堂と岩風呂の金泉浴場の運用状況はいずれも「加温有」だが、その他の項目に違いがある。↓

源泉温度が高温ならば冷まして使うので加温は必要ではないのかと思うが、いろいろな事情がありそうです。

岩風呂の壁からチョロチョロ流れている金泉は冷たいのに、浴槽は暖かい。

それに、浴槽から排出され流れる湯量が壁から注がれる水量よりもはるかに多い。

浴槽の底を探ったが温泉が注入されるルートを発見できない。

どういった仕組みだろうかと、チェックアウト時にフロントで聞いてみたが「私たちにもわからない」という回答だった。

謎が残るが最大の目的だった古泉閣の岩風呂に入浴できたことで、この後の温泉道に励む重要なステップとなりました。

ところで、岩風呂とは別に八角堂という温浴施設が古泉閣にはあり、そちらの金泉は循環とかけ流し併用。金泉以外は銀泉ではなく、水道水の沸かし湯。

感心したのはこういったことを隠さず、きちんと適正表示されていたこと。これは本当に頭が下がります。法律で決められたこととはいえ、しっかり表示していない施設もある中で立派な姿勢だと思います。

↓ 温泉分析書

「表示は企業の品格」。素晴らしい施設です。

でもホームペーシの「贅沢にも天然100%の状態で皆様にご提供」は加温無しと誤認してしまうようにも思うが・・。

最後は食事と買い物編。

まずは売店。

最近、というか新型コロナウィルス(COVID-19)パンデミックを受けて旅行自粛のためか、ここ1年程の全国各地の温泉旅館やホテルで売店営業が縮小されていて困ることが多い。

当ホテルはしっかりと品揃えされていて、外出せずにホテルの部屋で地元のお酒をいただく当方としては大変ありがたい。

★リキュール類

西山酒造場

・発泡酒「泡梅(ほうばい)」

これ美味しい。甘さが少々気になるこの手の発泡酒だが、これは甘さ控えめでシュワ感もあって口爽やか。良いと思います。“シャンパンのような梅酒”というキャッチフレーズがしっくり。

・「微発泡 ゆず」

すりおろし果汁を使用。銘酒「小鼓」とブレンド。面白い味に仕上がっています。

金泉入浴の後、古泉閣の料理を堪能しながらいただく幸せ。

・りんご玉

京都の今西製菓製造の古泉閣玄関をあしらったパッケージ。記念購入。

・有馬温泉炭酸煎餅サプレ

社会福祉法人クローバーの会製造。これも記念購入。

そして食事。

まずは夕食。部屋食を選択。

古泉閣三代目料理長,森本泰宏,古式四條流包丁儀式,高弟師範,ということで、京風懐石料理をいただく。

座附八寸,季節の山海の幸を少しずつ取り合わせた肴の盛り合わせ。

お酒をいただきながら食す。

吸物。松茸土瓶蒸し。時は11月ということで松茸のシーズン。産地不詳ながら旬の松茸と鱧ともども美味堪能。

お造り。本まぐろ、真鯛。

焼物。ぐじ(アマダイ)の松笠焼き。美味い。

進肴(すすめざかな)。その名の通り、酒をすすめる肴。神戸牛と松茸という組み合わせが憎い。

梵菜。蕪と鴨丸。ご飯は三田産こしひかり。

ごちそうさまでした。

最後は朝食。この朝食も強力。

自分で作る湯葉はこれで二回目だが、今回は上手に作れたことを記録しておきたい。

カレイの一夜干しは鮮度抜群。これも自分で炙りながら焼く贅沢。

温泉は期待しすぎで肩透かしだったが料理は流石。

満足しました。

有馬古泉閣で金泉岩風呂貸切入浴と京風懐石と言う贅沢をしてしまったので、何かふっきれたように、この後、京丹後の間人ガニや東北秘湯温泉2連荘遠征など、至福の時を過ごす2023年に突入。

・有馬温泉 元湯 古泉閣

兵庫県神戸市北区有馬町1455-1

℡078-904-0731

20221107-1108有馬古泉閣

2025/6/2営業停止(神戸新聞報道より)

日本三大古泉、あるいは日本三名泉と称される有馬温泉において、創業約70年弱の「古泉閣」が、2025年6月2日をもって営業停止。

停止理由は、設備老朽化に対する更新・修繕等の大規模投資をしても投資の回収が困難であると判断したため。

約20万㎡の敷地に55室の旅館、ロッジ11棟、レストランや料亭などを設置し、他の多くの有馬温泉の施設のような神戸市が源泉を集中管理して各宿に配湯する混合温泉ではなく、自家源泉(通称:金泉)を源泉かけ流し(一部浴槽のみ)で運用しているのが最大の特徴。

源泉は太閤橋横のやぐらの場所にあり、それを施設まで引湯している。

「営業停止」ということで、将来の再開を完全にあきらめたわけではないのがせめてもの救い。

古泉閣を創業した金井重要工業は「芦有道路(現芦有ドライブウェイ)」開通にも投資したり、「切手文化博物館」にて個人保有コレクションを展示したりして、有馬温泉のために尽力されてきた。

事業再生を期待したい。

温泉記事目次(↓ 画像クリック)

地域別観光・温泉・記事ページ

↓ 画像クリックで「目次一覧ページ」へ。その先にさらに記事リンクページがあります。作成中が多いのはこのところ毎月出かけているので写真整理が間に合わないため。