★食べログ記事をアップしました↓

・ターンオーバー30分の活力ある温泉。“炭酸泉”ではなく“微炭酸泉”表示の理由。温泉法基準値以上でも二酸化炭素泉(療養泉)基準値未満。温泉分析書2通を確認。地鶏のタタキは鹿児島県独自の生食基準合格鶏肉か

九州から北海道までほぼ毎月、温泉探訪

2024年は九州から北海道までほぼ毎月、温泉探訪に出かけていました。

2022年~2023年に温泉の資格をいくつか取得し、温泉に関する学会(日本温泉科学会と日本温泉地域学会)にも入会し、ますます温泉に興味を持つようになったことで、温泉分析書の直近データ収集や温泉運営方法の確認など、“現地”へ行って“現物(表示や実際の運営状況)”を確認し、“現実(広告宣伝・紙誌紹介との差異)”を知るというフィールドワークを実践しています。

当初は「源泉かけ流し」や「溶存成分の多い療養泉」を選択肢として、有名な温泉地を巡っていたが、実際に訪れると、有名な温泉宿でも表示と実際が違うだけでなく、温泉法に則わなかったり、疑問に思うことが散見していたりする反面、生真面目すぎるような取り組みをされている立派な志のある施設や湯守氏にも出会うことができ、充実した温泉行をさせていただいてます。

温泉記事目次(↓ 画像クリック)

どのような考え方で温泉を選んでいるかは過去の記事を参照していただくこととして(2024/12/19私の温泉愛読書と温泉選択理由)、直近の九州方面へは2023年に大分(湯布院温泉)から熊本(黒川温泉)を巡っていて、今回(2024年)は鹿児島の温泉に2泊3日。

せっかくなのでもう少し滞在したいが、同行者(妻です)の事情もあってこれ以上の日数は困難というのが残念。

名古屋から鹿児島までは1時間程度で、閑散期を選べば航空運賃も正規価格35,000円が1万円以下になり、新幹線で東京へ行くよりも安くなる。

それでは、何処に行くか。

鹿児島県には100の温泉地(全国9位)があり、源泉数が2,764(全国2位)、総湧出量は156,346ℓ/分(全国4位)という、まさしく温泉大国。

そういった豊富な温泉資源に対して、宿泊施設数や宿泊定員数、宿泊利用人数は全国ランキング10位圏外。(データは一般社団法人日本温泉協会より)

これはどういうことが言えるかというと「豊富な湧出量なのに客が少ない」、すなわち「新鮮で活力ある温泉が期待できる」ということだと私は思っています。

豊富な湯量をドバドバと浴槽に投入し、投入した量だけ浴槽内滞留時間最小限で排出される温泉入浴ができるということになりますっ!!。【この部分重要。期末テストに出ます】

とは言っても、施設の温泉事情を事前確認しておかないといけません。

確認することとしては、信頼できる温泉施設かどうかということで、公式ホームページをチェック。

1.温泉法に則った正しい表示(加水・加温・循環ろ過・消毒・入浴剤等添加)と最新(過去10年以内)の温泉分析書が施設ホームページで公開されているか。

これは私の施設選択の優先条件のトップ。公開していない場合は「何か隠したい事情がある」と思っています。特に“源泉かけ流し”と表示しているのに詳細不表示な施設は要注意(個人の思い込み含む)。

2.日本温泉協会や純温泉協会が推奨する温泉利用表示である「新湯注入量・入替頻度・浴槽が満たされる時間・浴槽の湯が入れ替わるのに必要な時間」が施設ホームページや各温泉協会・団体のホームページで公開されている。

3.できれば多くの自家源泉と多種な療養泉質があるとさらに嬉しい。

(単独自家源泉の“足元湧出泉(温泉が湧出している場所に浴槽がある温泉のこと)”ならば猶更嬉しい)

特に上記の2番目の項目が表示されている温泉施設は信頼できる温泉です。

温泉分析書だけとか、泉質名称や適応症(“効能”と表示するのはNG)だけというのは宿泊選定優先順位が下がります。(個人の指向・思考・嗜好です)

私が日帰り入浴ではなく、宿泊して入浴する目的は「新湯入替時間直後に入浴する」あるいは「誰も入浴していない時間帯に、ターンオーバー(浴槽内が新湯に入れ替わった状態)した浴槽を狙って入る」ことなので、宿泊客数が少ない施設であることも重要。

温泉達人には“エイジング(酸化・成分消滅した温泉の老化現象)して安定した泉質に落ち着いだ状態”を好む方もいるが、私は“鮮度・活力感”重視。

料理は豪華賢覧大量提供は勘弁していただきたい。特に宿泊客の多い、大量施設的な料理は苦手です。

地の物を少量だけで良いのです。できれば“当地に来ないと食せない貴重種や地元料理”が登場したりすると嬉しい。でも、料理で他客と区別待遇される負い目は感じたくないので同じ料理を選択することになってしまうのですが・・。

料理には産地・品種・その他原材料の出処について添え書きがあると嬉しい。

おっと、温泉の話題からズレました。話を温泉目的地選定に戻します。

まずは指宿温泉。そして、霧島温泉が候補です。

私としては会員となっている純温泉協会の「湯川内温泉かじか荘(正真正銘の混ぜ源泉無しの足元湧出泉)」が第一候補でしたが、湯川内温泉かじか荘は事情があって当時は閉業中。

純温泉協会が事業継続のために施設を管理して復興を目指していたものの、相次ぐ台風被災のため(2025年1月現在)休業して工事中。

只今、復興のためのボランティアや寄付金を募集されています。興味のある方は純温泉協会の特設ページをご確認願います。私も純温泉協会サポーター会員として少額ですが寄付させていただきました。

★復興かじか荘 (←HP表示)

指宿市の温泉

指宿は本州最西端の駅である西大山駅へ行きたいという妻の要望。

ついでに砂蒸し風呂にも入りたい。

蒸し風呂は本格的な山川砂むし温泉や砂むし会館「砂楽」も体験したい。

↓山川砂蒸し温泉は被災のため復興工事中。砂蒸画像はイメージ図です

そうなると、指宿温泉の本命、村之湯温泉(正真正銘の混ぜ源泉無しの足元湧出泉で有名)に近い「白水館」。

一度、泊まってみたいと思っていました。

↓ 村之湯温泉(上)と白水館(下)

大浴場で宿泊人数が多いのが難点だけど。ここは大量調理的な料理ではないディナーを別注してちょっとだけ贅沢。森伊蔵の上級バージョン緑ラベルも実飲。

2泊目は鹿児島空港で借りたレンタカーで霧島市まで移動。

念願の霧島市の温泉

霧島市には大きく分けて5地区の温泉エリア、「霧島温泉エリア」「霧島神宮温泉エリア」「妙見温泉・安楽温泉エリア」「日当山温泉エリア」「国分・隼人エリア」があり、それぞれ特色ある泉質の温泉が湧いている。

また、幕末の志士にゆかりのある温泉地もあり、例えば県内最古の温泉であり、西郷隆盛にゆかりのある「日当山温泉」や坂本龍馬とパートナーのおりょうカップルが長期滞在(18日)した「塩浸温泉」(その他日当山,栄之尾,硫黄谷温泉にも入浴)も寄ってみたい温泉。

さて、宿泊を何処にするか。

実は絶対に宿泊して入浴したい温泉地が3ケ所あり、できればもう1日~2日欲しいが、前述のように日程のこともあり、一ケ所に決めなくてはなりません。

一つ目の候補は硫黄谷温泉を独り占めする「霧島ホテル」。

泉源14、湯量1,400万ℓ/日という豊富な硫黄谷温泉を大浴場でありながら源泉かけ流し運用をしている。

しかも硫黄泉、明礬泉、塩類泉、鉄泉の4源泉に入浴できるというありがたい施設。

(“本物の名湯100”石川理夫日本温泉地域学会会長著で第22位)

本物の名湯ベスト100 (石川理夫)

・私の愛読書。成分・泉質と歴史的雰囲気を求める温泉旅行でどれか一冊と言われたら当書を強力に勧める。

・著者である石川氏を中心に愛好家・専門家3名で選定したとか(石川氏本人談)の推薦100温泉は当方の嗜好と合致することが多いのも推薦理由。温泉旅行を特集する雑誌系の温泉地も含まれている。

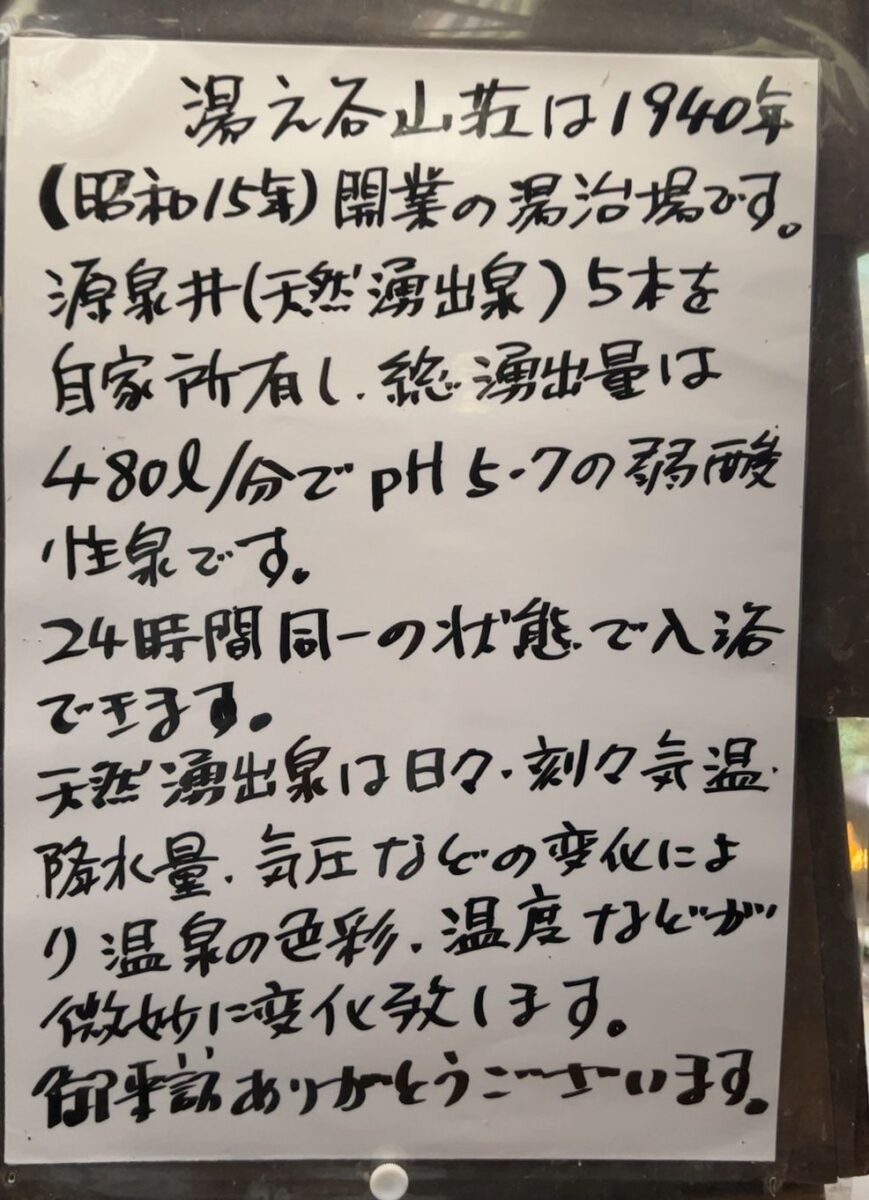

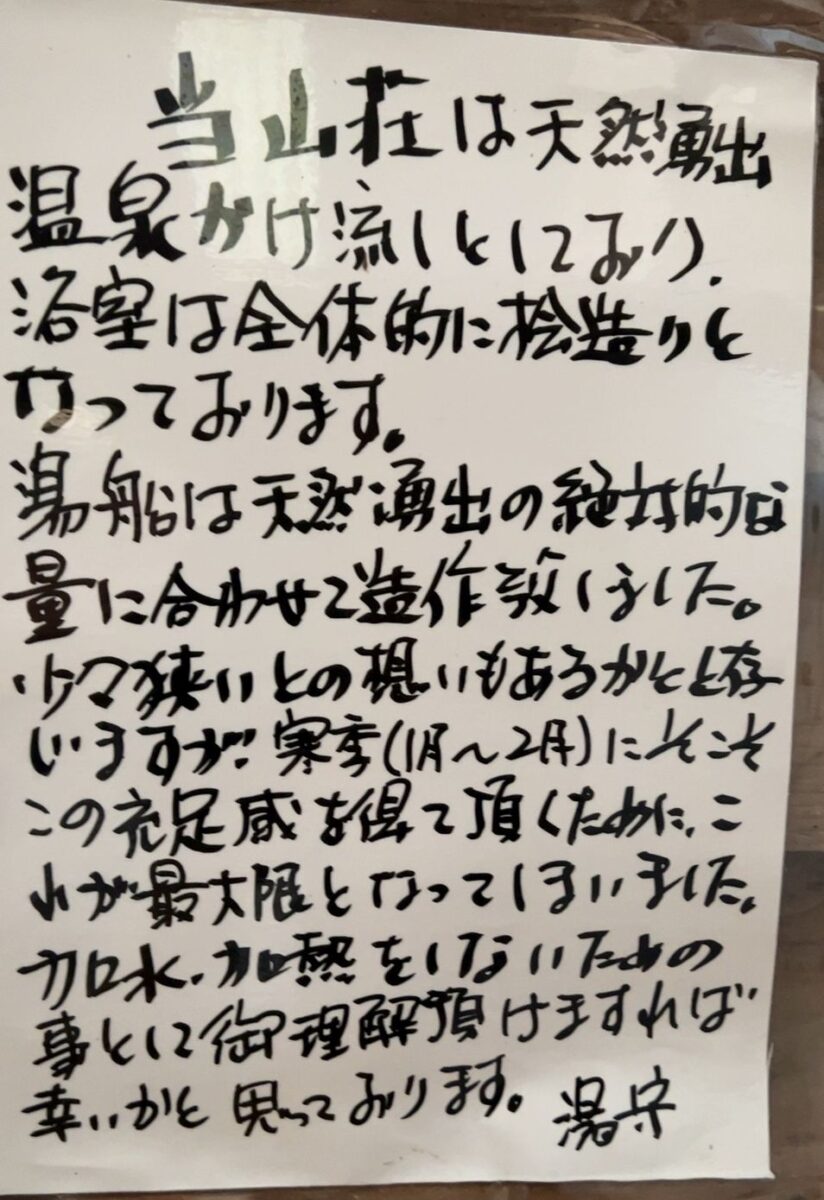

二つ目は温泉好きに人気宿である「霧島湯之谷山荘」。

ここは内湯は3つの浴槽をつなげた形で知られる超有名泉。

自家源泉5本で480ℓ/分という湧出量を誇る。

一般に源泉かけ流し温泉の湧出量目安は1人当たり1リットル/分とされる。

総室数から推定すると、鮮度の良い、活性力のある湯が期待できる。

難は温泉分析書等の詳細データがホームページで公開されていないこと。ただし、純温泉協会のホームページで運用状況が、その他ネット検索で温泉分析書は確認加能。でも、ちょっと気になること(石川氏が“含二酸化炭素泉[通称:炭酸泉]があるとされるが、分析書が確認できないので除いた”と著作で紹介されている)があり、それは現地で確認するしかない。

(“本物の名湯100”石川理夫日本温泉地域学会会長著で第18位)

そして、三つ目候補は天降川沿いにある空港から15分という好立地の妙見温泉の宿。

特に7つの自家源泉を敷地内に持つ「石原荘」は各浴槽が1時間内でターンオーバー(新湯入替)するように設計されていて、私の嗜好にピッタリ。

だたし、宿泊料金がスタンダード(山側和室一間)で1名36,000円~で、中心価格は4万円から7万円これは価格面で妻が即、却下。

この宿でちょっと気になったのは露天風呂付の部屋が多いこと。施設の豪華な温泉は興味の対象外です。

妙見温泉エリアには泉質が楽しめる低価格な宿も多いので次回の楽しみとすることに。

(“本物の名湯100”石川理夫日本温泉地域学会会長著で第56位)

一生に一度は行きたい温泉100選 新装版

・「本物の名湯ベスト100(石川理夫著)」で紹介された温泉地・温泉宿を中心に美しい画像付きで紹介。旅行系雑誌とは一線を画す。

霧島湯之谷山荘宿泊

妻の「白水館でちょっと贅沢(我が家にとって)したので安い宿で良い」という発言と、“含二酸化炭素泉?”という噂の真相を確認したいという2つの理由で当宿を選択。

・霧島湯之谷山荘

鹿児島県霧島市牧園町高千穂4970

℡0995-78-2852

鹿児島観光連盟霧島温泉紹介サイト

当日は前述の白水館(指宿市)から桜島経由で桷志田で昼食、霧島神宮参拝を経て、チェックインタイム15時を少々過ぎた時間に到着。

日帰り入浴は10時~14時までなので、15時からは新湯入替タイミングで新鮮な湯に浸かることができるが、チェックインタイムを過ぎると先客に先を越される可能性がある。

流行る気持ちを抑えて人気の3浴槽続きの内風呂へ。やはり残念ながら先客がいた。

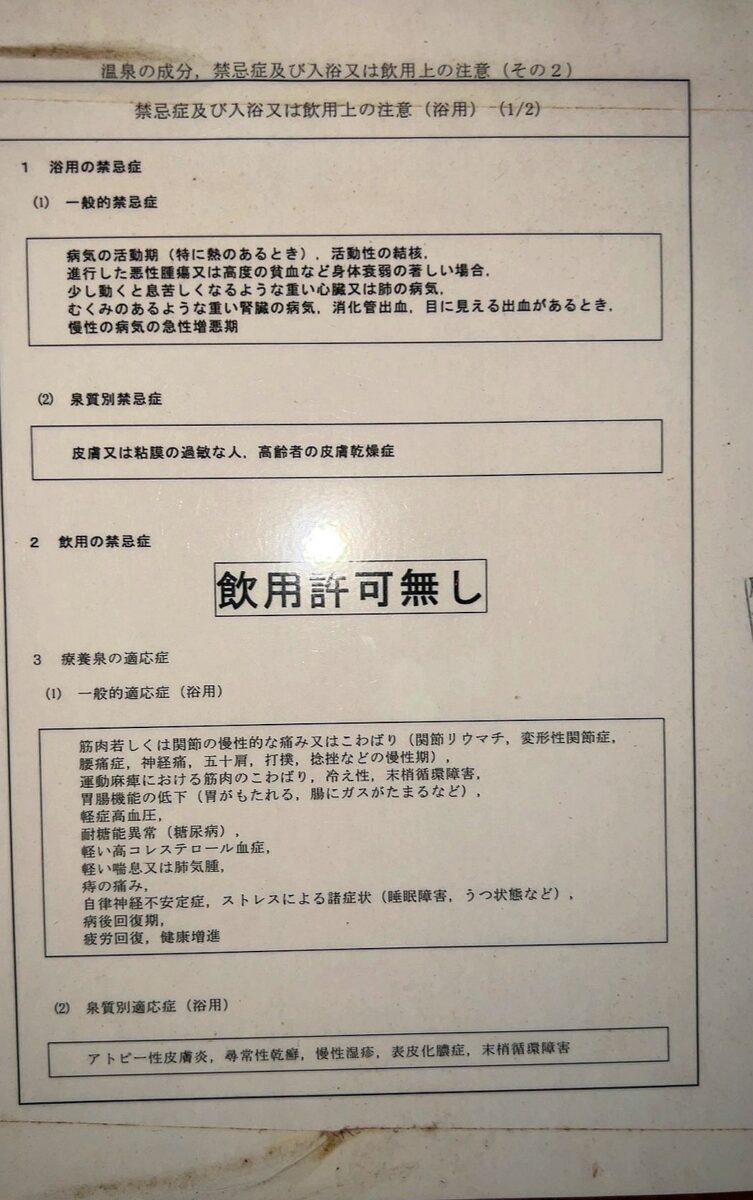

温泉は【単純硫黄泉】のみ。二酸化炭素泉が確認できない理由

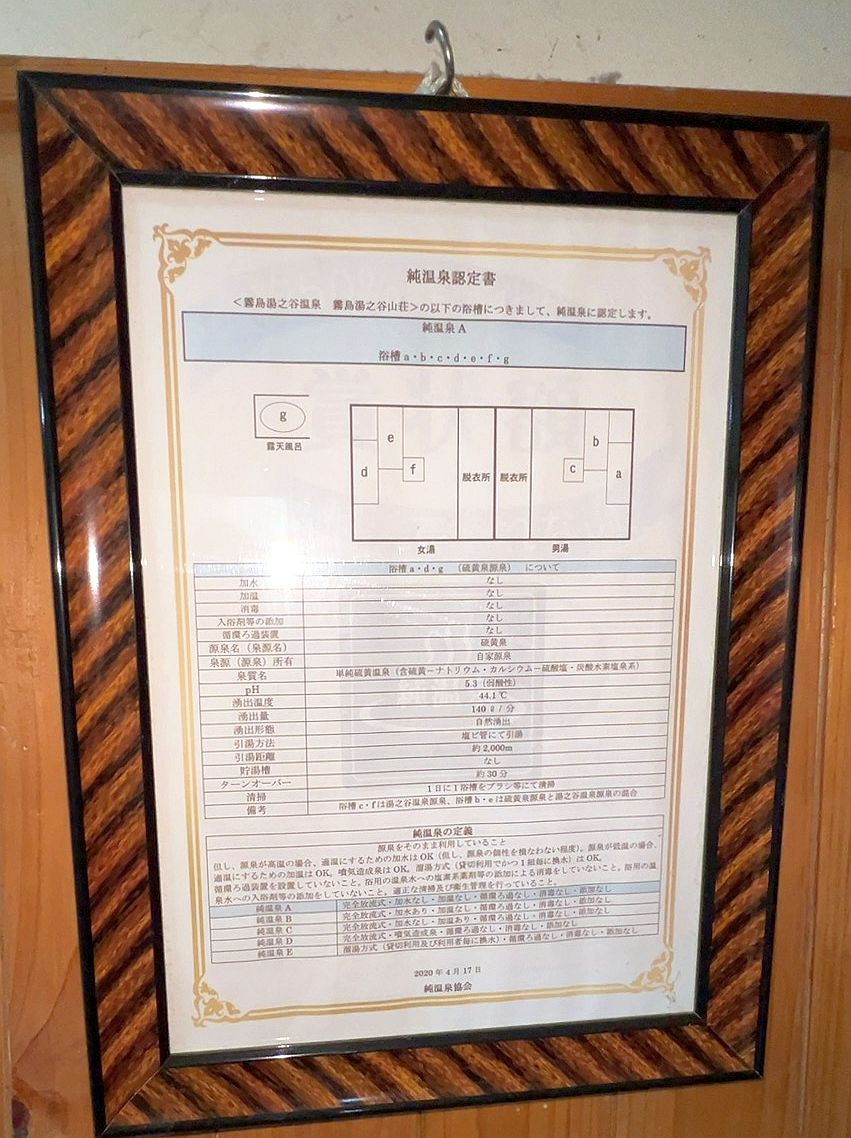

温泉配置「純温泉認定証」 純温泉協会

どの浴槽に、どの源泉が投入されているかが明確。素晴らしい。

ターンオーバー30分(お湯の入れ替わり時間)という素晴らしい新鮮な湯。

こちらも炭酸泉との記述はなく、【単純硫黄泉】のみ

内風呂(源泉2ケ所でいずれも単純硫黄泉)

↓ 脱衣所から浴槽内は撮影禁止ですが、宿の許可の上、客のいない時間帯に第三者立ち合いで撮影しました。(撮影機器の持ち込みは男女風呂を問わす盗撮の疑念を持たれる昨今の事情により注意しています)

露天風呂(硫黄源泉)

それではということで先に予約しておいた露天風呂へ向かう。

棟屋から外に向かう場所に入浴中札をかけることで貸切となる。

露天風呂はお湯の投入量が少ないように思う。

少々、ぬるめ。

ちなみに入浴は2024年2月の冬の時期です。

ちょっと我慢して入っていたが、内風呂に早く入りたいのでそそくさと退出。

夏だったら適温なんだろうねぇと思いながら・・・。お湯がちょっと元気ないようにも感じた(個人の印象です)。

もう一度、内風呂へ

内風呂にはまだ先客がいらっしゃる。

出入口から近い順番に「微炭酸泉」「混合泉」「硫黄泉」という表示がある。

純温泉協会の資料によると、手前の「微炭酸泉」の源泉は「湯之谷温泉源泉」で、一番奥の浴槽が「硫黄源泉」で、中央が両源泉の混合泉。

中央浴槽は混合泉というよりは、両側の浴槽から流れ込む温泉が合流している浴槽ということになる。

手前側の「微炭酸泉」は冷たい。対して、一番、奥の浴槽は適温より少々熱め。

中央の浴槽は両脇浴槽からの流入を木枠で調整可能になっていて、ちょっと熱めにしたい時には手前の浴槽との境界板を調整し、奥の硫黄泉側の流入を多くすれば良い。

狭い浴槽はターンオーバーが30分(宿の表示)と早いので、私のような新鮮なお湯を嗜好するタイプの客にとってはありがたいが、客数が多い時はかなり窮屈になるかも。

最大でも4人かなあ。無理したらもう少し入れるかもといったサイズ。

先客は奥の浴槽に浸かって微動だにしない。

先ほど、入場時にご挨拶したが返事が返ってこなかったので歓迎されていない様子から先客の入浴中の浴槽に一緒に入ることを躊躇う。

しかたなく、手前の冷温「微炭酸泉」と中央の「混合泉」を交互浴する。

ずっと気になっていたが「微炭酸泉」のシュワ感が期待していたものではない。

配管からお湯への投入時には少々、泡立ちしているが、入浴中に肌にまとわりつくような泡感は感じなかった。“微炭酸泉”の低温を我慢して入浴し続けたにも関わらず。

入浴当日は運が悪かったのか、それとも他の理由なのかはわからないが、結局、食事前と当夜と、早朝の3回入浴したが、泡感は感じなかった。

この“泡感”が出る出ないは二酸化炭素以外との成分の組み合わせにも因るので“泡がまとわりつく=濃い、まとわりつかない=ダメ”というわけではない。

源泉湧出地から2kmということもあるだろうし、遊離二酸化炭素成分量が温泉基準値の250mgよりは多いが、療養泉基準値の1,000mg/kgより少ないというのが理由かなと思ったが、当温泉に入浴した客の多くは泡感を体験しているようなのでうらやましい限りです。

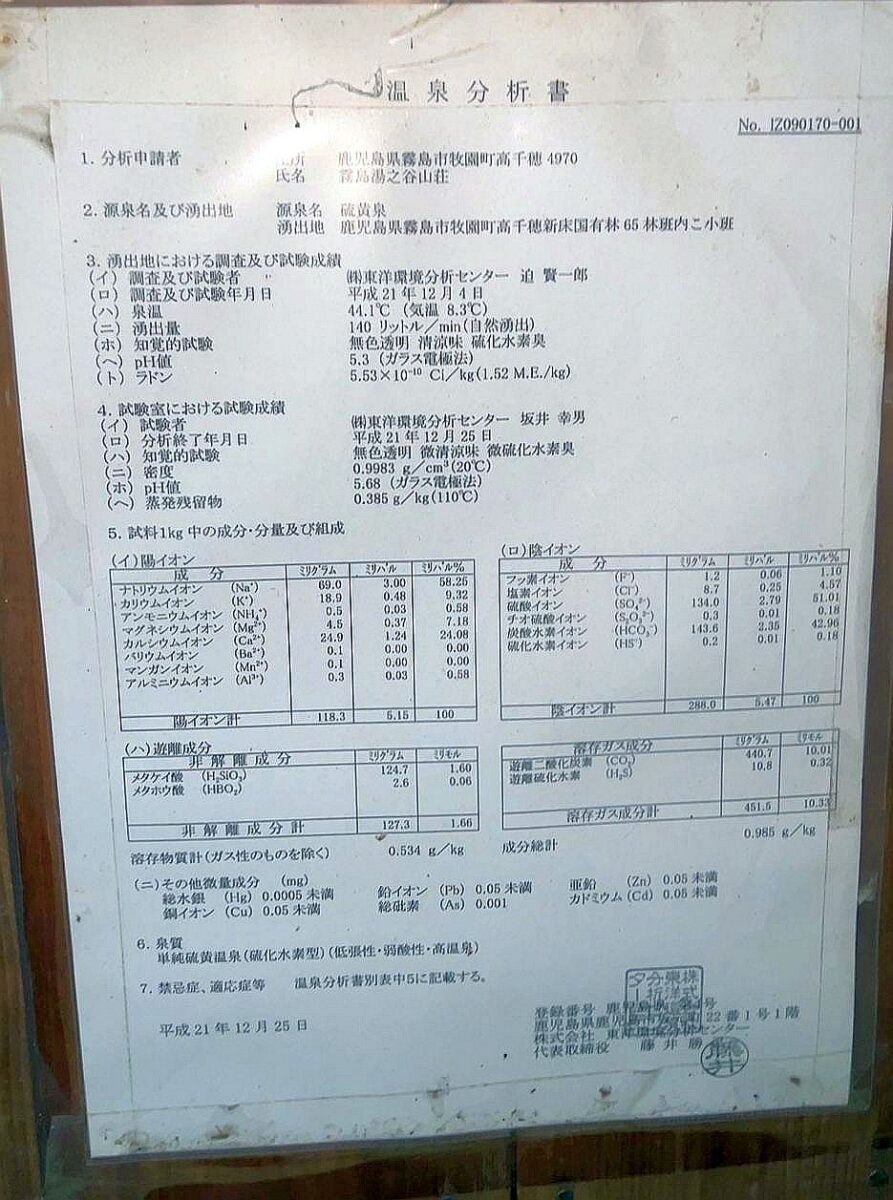

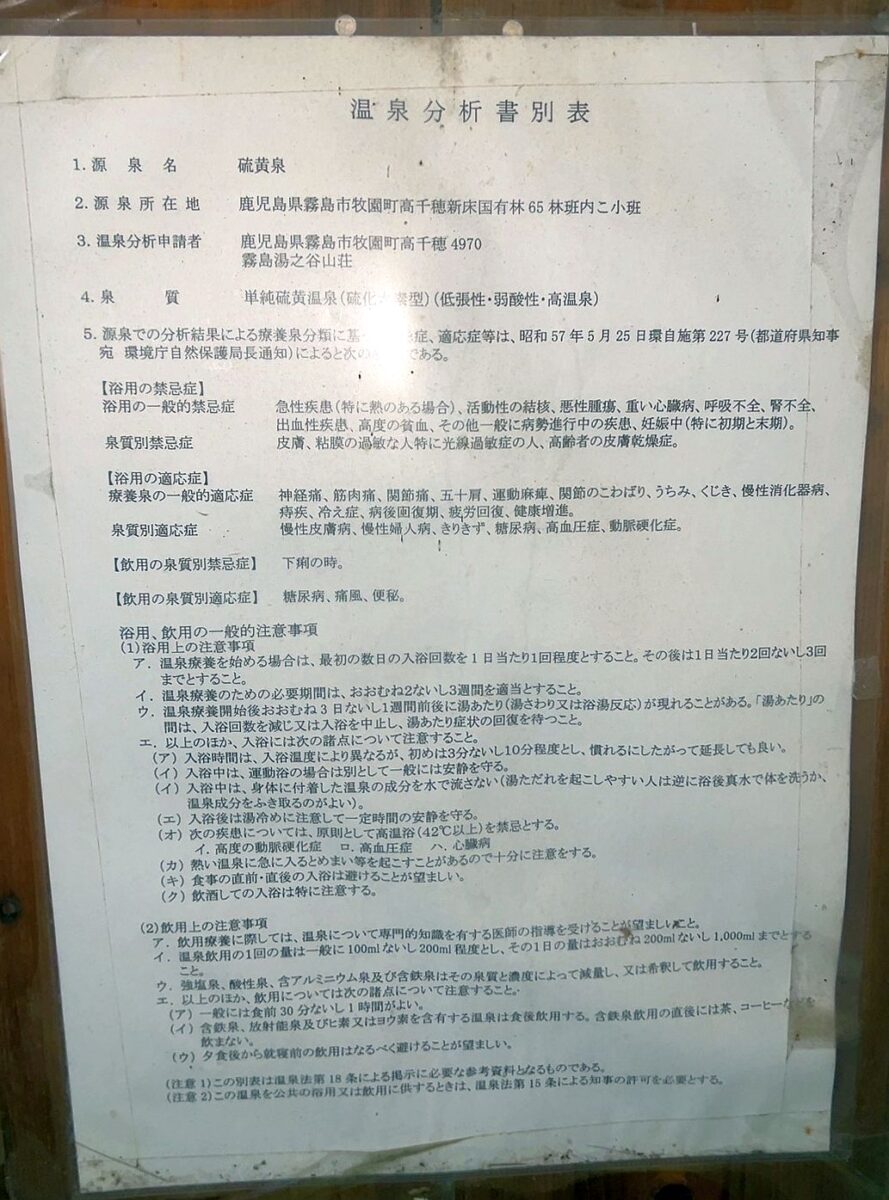

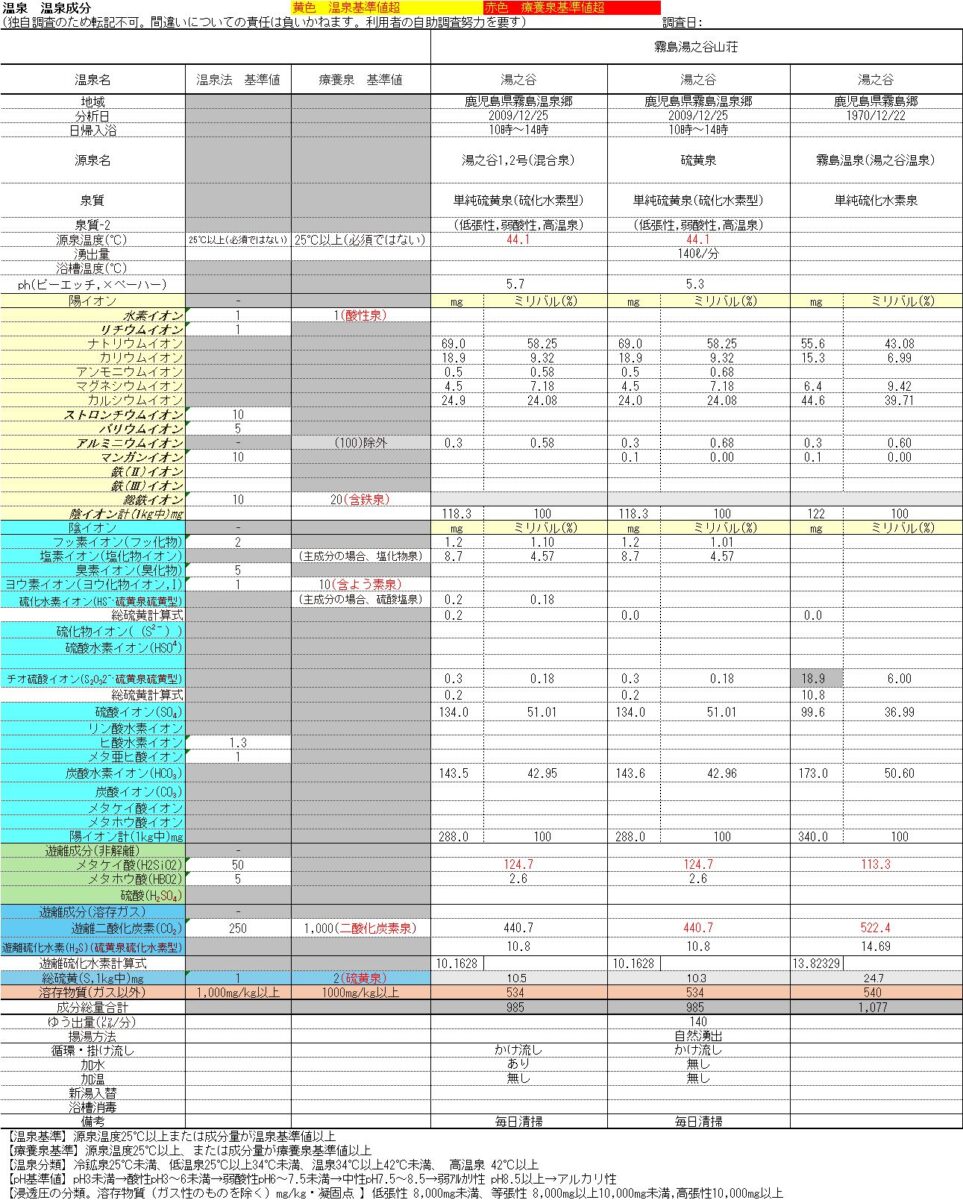

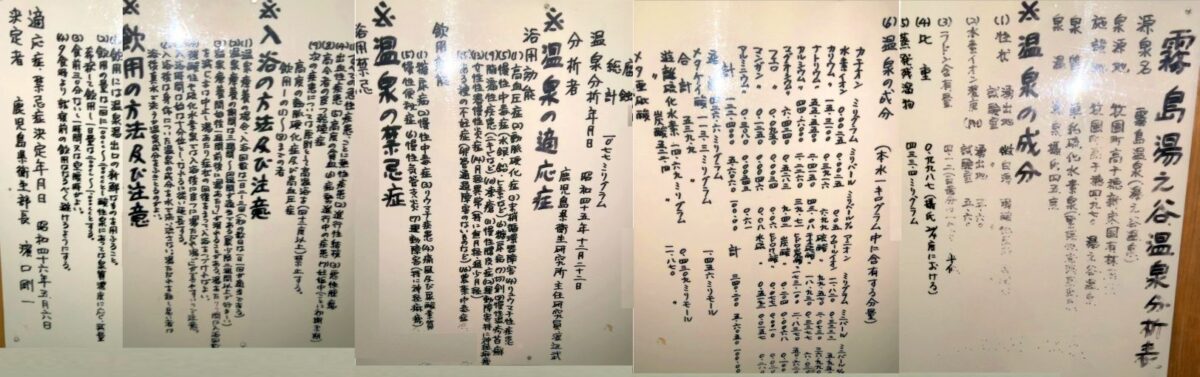

★温泉分析書は2通あった。「硫黄源泉」と「湯之谷1,2号(混合泉)」

↓ 露天風呂や内風呂の一番奥の熱めの浴槽に投入されている「硫黄源泉」の分析書。こちらはあちこちのサイトで見かけます。

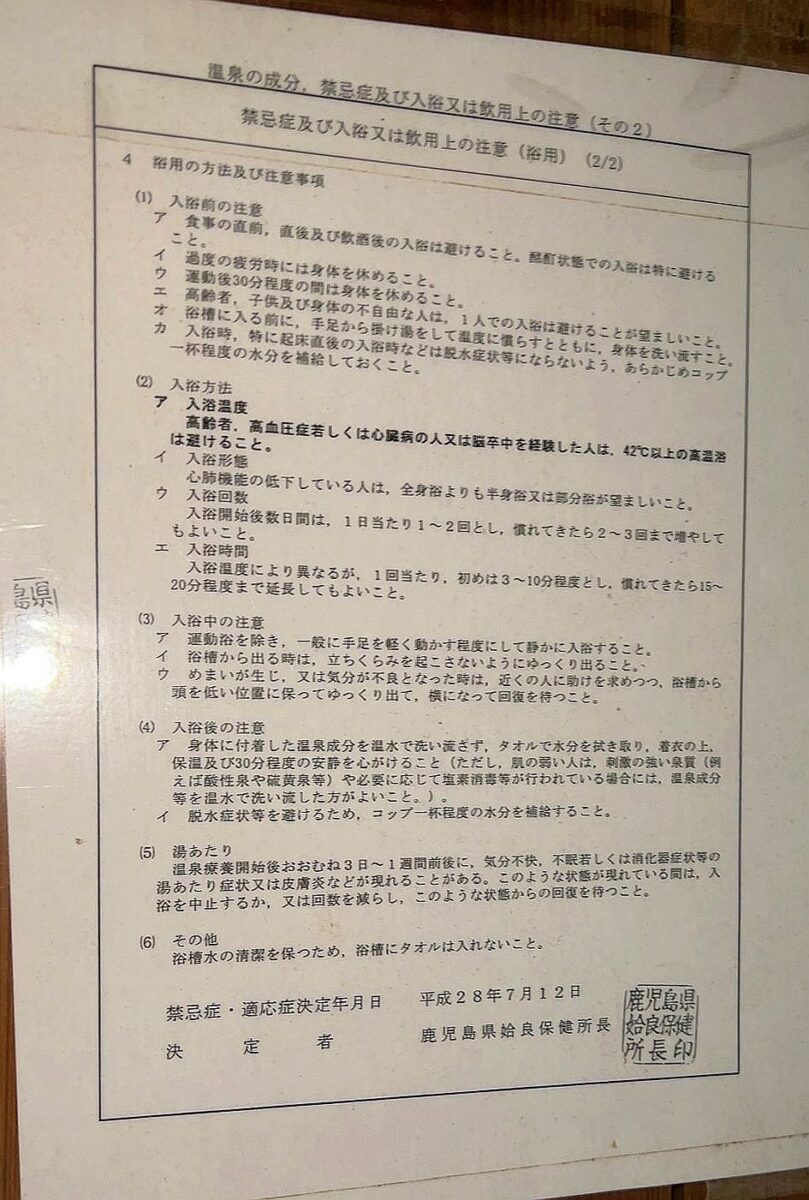

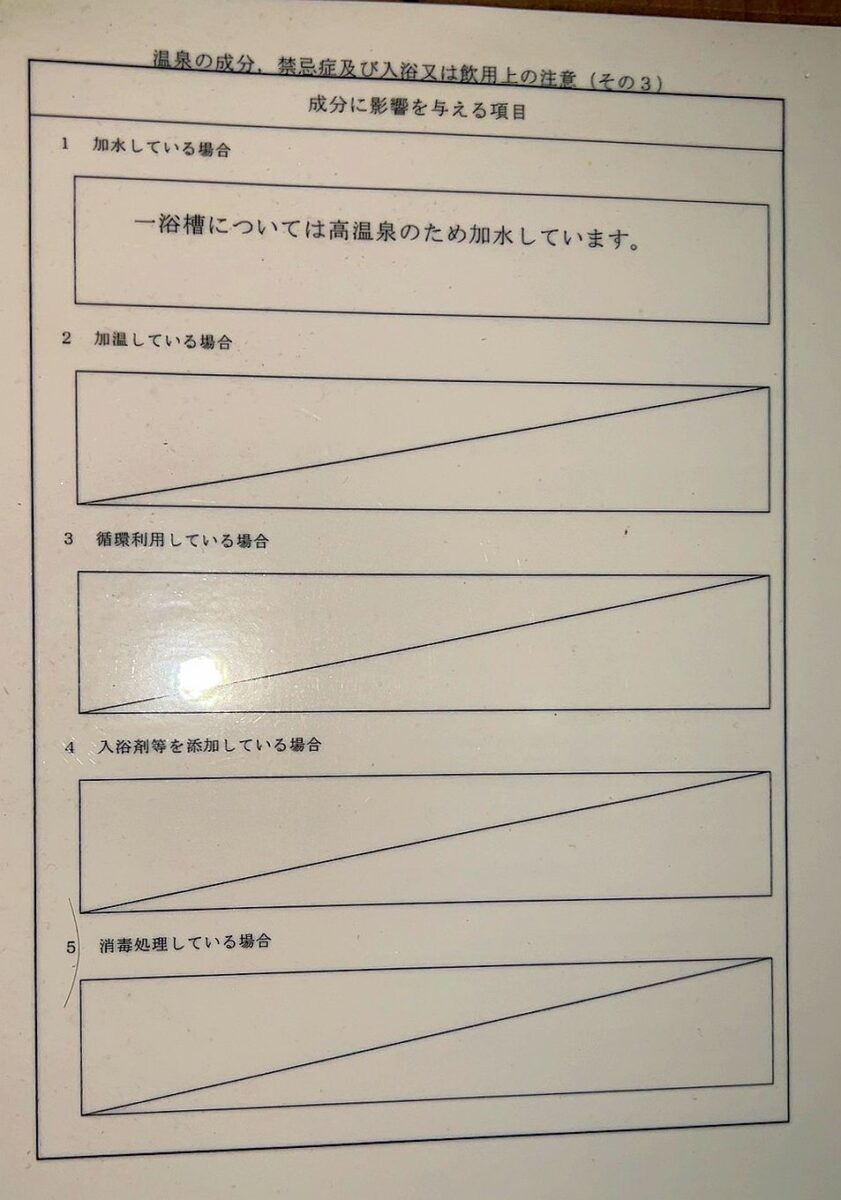

↓ おそらく、内風呂手前の浴槽に投入されていると思われる「湯之谷1,2号(混合泉)」。特に三枚目の「加水(高温泉冷却のため)」の表記に注目。こちらの分析書は後で画像整理していて気付きました。新発見?な貴重な情報。

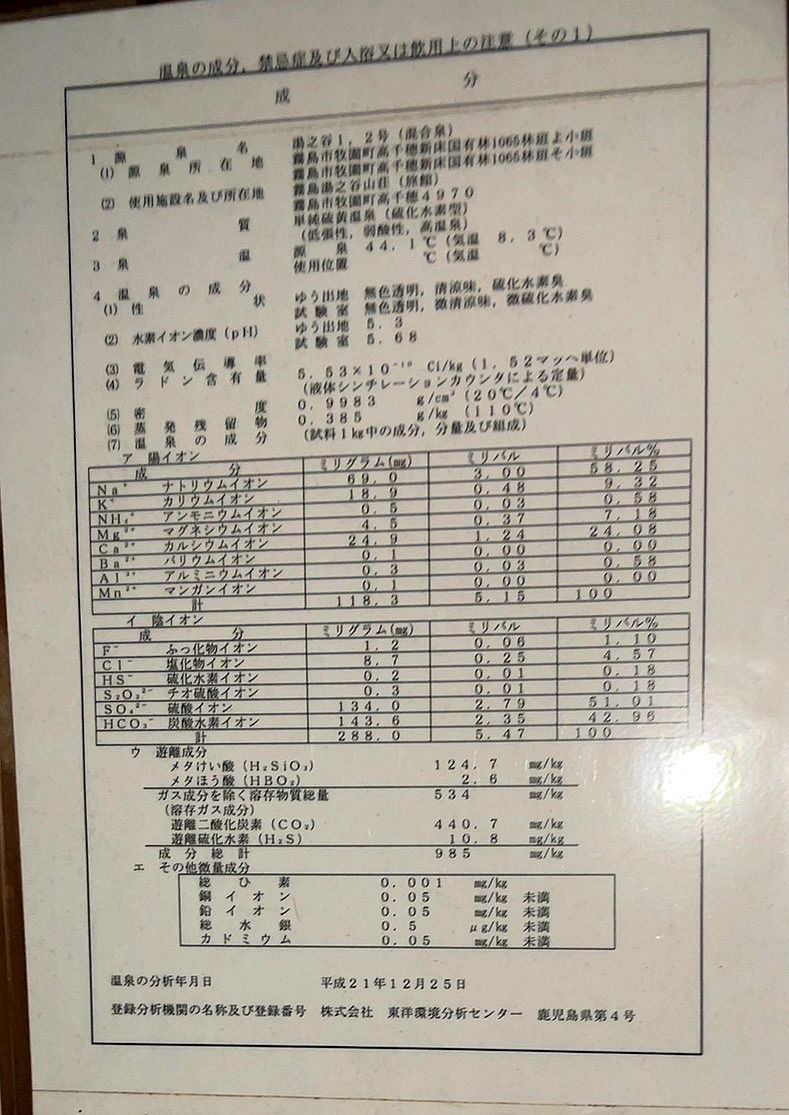

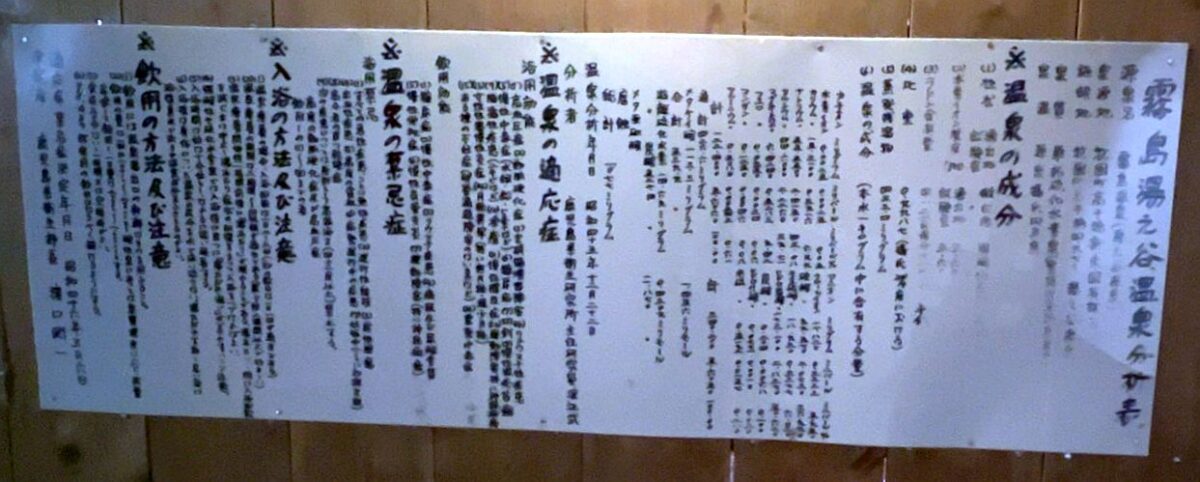

浴室に掲示されている温泉分析表は源泉名「湯之谷1,2号(混合泉)」と「硫黄源泉」の2通。

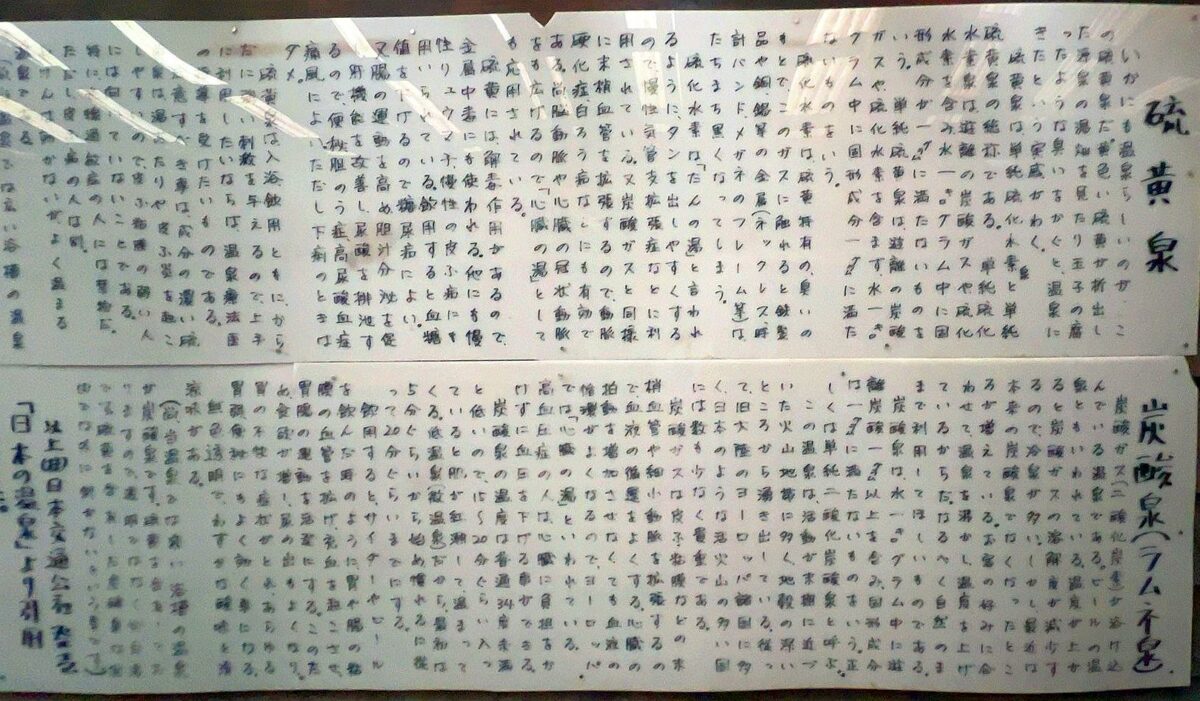

そして手書きの「霧島温泉(湯之谷温泉)」も掲示されているが分析は1970年なので参考程度といったところか。

いずれも横並びで比較しやすいように自前の表に転記した。

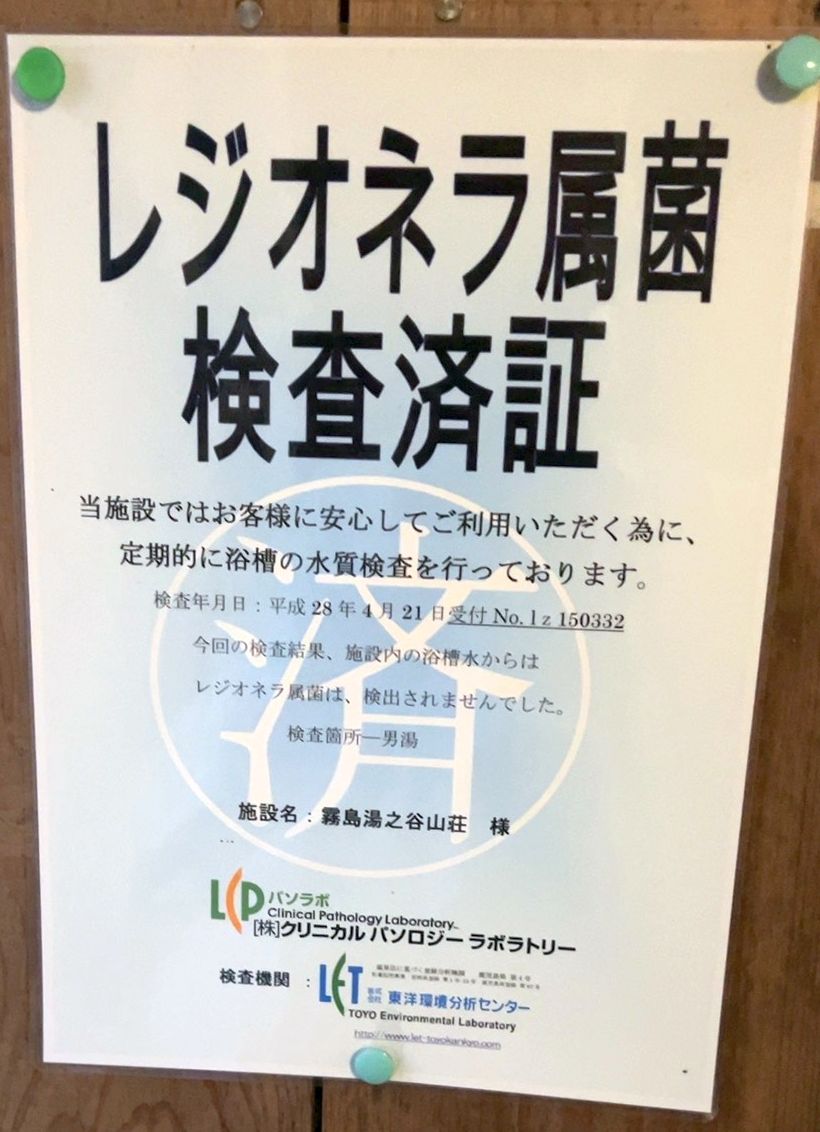

新しい分析書でも平成21年(2009年)12月25日分析ということで、10年毎に更新することが義務付けられている温泉分析であるが、10年以内の分析書は見当たらなかった(宿には未確認)。

いずれの源泉も溶存物質計が534mg/kgで、その他の成分数値についても両源泉の温泉分析書数値が似通っているのが気になる。

温泉分析書について、温泉基準値を超えている項目は「源泉温度(44.1℃)」と「メタケイ酸(124.7mg)」「遊離二酸化炭素(440.7mg)」の3点。二酸化炭素泉(通称“炭酸泉”)ではない。

遊離二酸化炭素が温泉基準値(250mg/kg)を超えていても、1000mg/kg未満ならば泉質名称は名乗れない。この点、意外と誤解が多いのが気になる。

泉質名として「単純硫黄泉(硫化水素型)」と表示されているのは、「(25℃以上の)源泉温度」と「総硫黄成分(10mg/kg)」があるため。

温度が温泉及び療養泉基準値を超えいても、溶存成分(ガス成分除く)が温泉及び療養泉基準値の1,000mgに満たないので「単純」がつく。

総硫黄成分が療養泉基準値の2mgの5倍である10mgであるため「単純硫黄泉」で、遊離硫化水素メインのため「硫化水素型」となる。

要するに、温泉の成分としては薄いが、硫黄成分が濃い温泉。

この手のタイプは循環装置付きだとダメダメ系になるが、豊富な湯量を投入して、ターンオーバーを短時間にすると、活力系の素晴らしい湯を堪能することができる。

総硫黄10mgは立派。

※硫化水素イオン×0.970+チオ硫酸イオン×0.572+遊離硫化水素×0.941の総硫黄合計が2mg/kg以上あれば「硫黄泉」。

ところで、1970年分析の手書き温泉分析書の数値を書き写していて気付いたが、1970年版の「チオ硫酸イオン」が18.9gとなっていて、これは総硫黄計算式に当てはめると10.8となり、遊離硫化水素の総硫黄成分計算式で産出した10.8と合わせると、なんと総硫黄24.7mgということで、療養泉基準値の25倍になってしまう。(万座温泉よりははるかに少ないが)。おそらくは当時の宿の転記ミスだと思う。

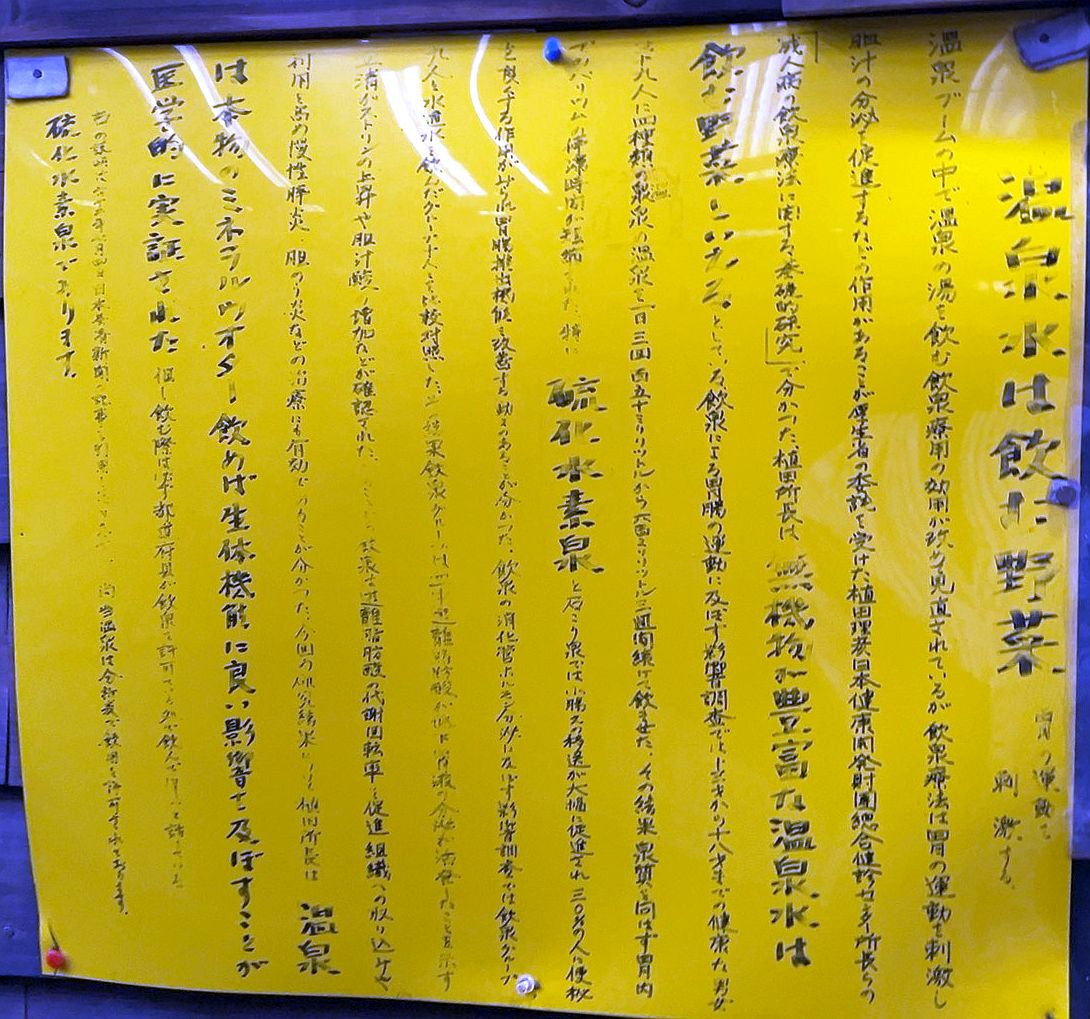

↓ 「飲泉」についての記述があるが、当温泉は飲泉不可と平成版の別表に記載されている。

残念ながら「二酸化炭素泉」(通称“炭酸泉”※)ではない。

※以前、九州の温泉旅館で療養泉ではない温泉法上の温泉(遊離二酸化炭素が250mg以上1000mg未満)を“炭酸泉”と称して効能を宣伝したところ、消費者庁から指摘されて是正した事件があったので、表示には細心の注意が必要(2013年内閣府資料及び日経新聞記事より)。

源泉湧出時の遊離二酸化炭素が温泉基準値の250mgを超える440mgながらも、療養泉基準値である1,000mgの半分にも届いていない。

“微炭酸泉”は“炭酸泉未満”ということだろうか?。

さらに気になるのが、「湯之谷1,2号(混合泉)」の別表の“加水”の部分が「あり」になっていること。

おそらく「微炭酸泉」と表示された手前側の浴槽に注がれている源泉だと思うが、44.1℃の源泉に加水して注ぐというのが不思議だなあ。演出のためなのか、湯温を下げて遊離炭酸水素の拡散を防ごうとしているのか・・・。

「遊離二酸化炭素」は源泉湧出時に空気中に拡散すると温泉の勉強会で教わったので、いかほど浴槽投入時に成分としてお湯に残っているか疑問があるが、実際に入浴していると泡がまとわりつくことがある。

研究者によると二酸化炭素だけでなく、その他の成分も影響しているということだが・・・。

なんにしても活力を感じる良い湯でした。

ただのかけ流し温泉ではありません。30分ターンオーバー(公式HPより)の湯ってなかなか無いのです。活性力半端ない印象です。どなたか酸化還元電位を計測&再計算してくれないかな。

念願の湯之谷荘に入浴できたことに感謝です。

↓ 参考書類の紹介

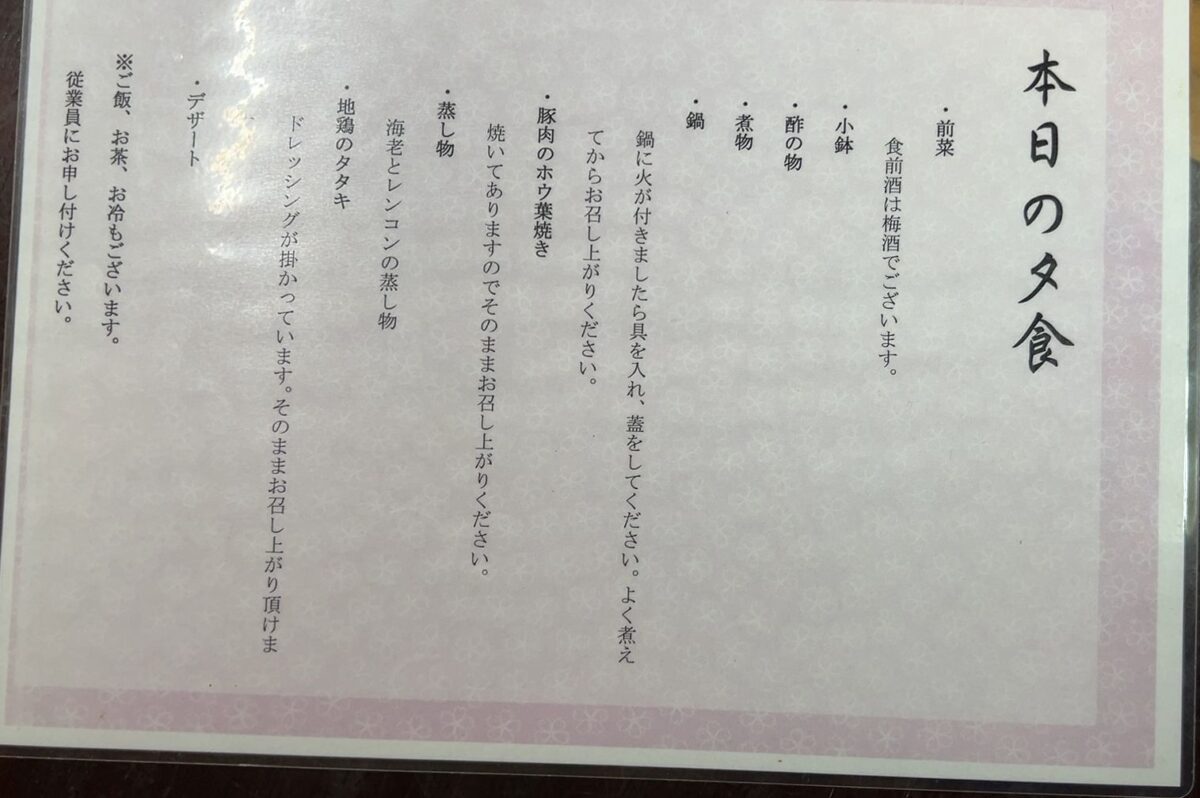

★食事(2食付)

◇夕食

宿泊価格からするとお値打ち感有りといった印象。

“なんちゃって地産地消”イメージであることが多い観光ホテルの料理と違って、地場産の食材をさらりと提供してくれるのはグッジョブ。

↓ 食堂

↓ 煮物と蕎麦

↓ 前菜と小鉢。食前酒は梅酒。

↓ 小鉢和え物

↓ 酢の物

↓ 豚肉の朴葉焼き

↓ 豚肉を中心とした鍋

↓ デザート

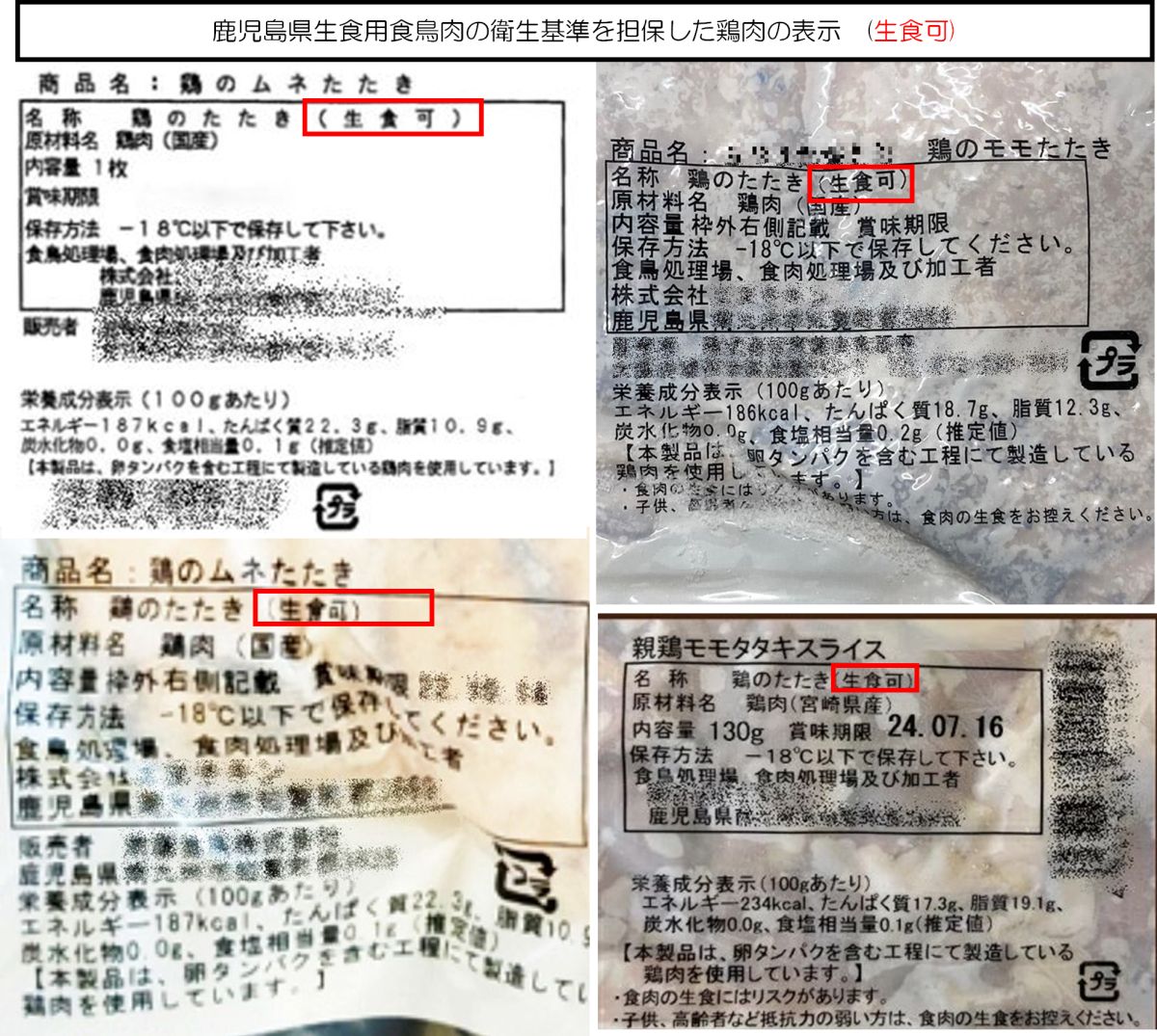

今回の注目の食材は「地鶏のタタキ」と献立表に表示された鶏肉に注目。

生食系の鶏肉は出てくるだろうなあと思ったら案の定、出てきた。

一瞬、親鳥?と思うような脂肪色と肉色。

若干、ドリップが出ているので解凍品か?

まずは「地鶏かどうか」が気になる。

今まで、多くの飲食店で“地鶏”と表示されたブロイラー(地養鳥や銘柄鳥を含む)を見てきた。そういった店で品種を訪ねると“銘柄鶏”の名称が返ってくることが多かった。

食べる側の客も地鶏と銘柄鶏の違いが分からない人も多いし(^ー^)。

日本食鳥協会によると、鹿児島県の地鶏は「黒さつま鶏」「さつま地鶏」「さつま若しゃも」の3種が紹介されている。

聞いてみようかなと思ったが、食堂内には他客もいるのでやめておく。

楽しく食事している方々には知ったかぶりしていろいろと質問する客は無粋と思われるかもしれない。

本当は一番、聞きたいことがあった。

「この鶏肉は県の“生食用食鳥肉の衛生基準“を担保した“生食可”の鶏肉でしょうか?」

鹿児島県と宮崎県は「生食用食鳥肉の衛生基準」で、より安全な鶏の生食をするための取り組みをされている。

実際に全国でも珍しい、“生食可“の表示をつけた鶏肉が取引されている。

これは料理前の原材料パッケージを見ればすぐにわかる。原材料表示部分に“生食可”と表示されている。

↓ ご参考(当館の商品ではなく市販品です)

前述のように他客に配慮して、聞きたいけど、聞けないので、できれば献立表に「生食用食鳥肉の衛生基準対応」とか表示してもらえると嬉しい。

迷ったが、意を決して食べた。

少々固い。地鶏の親肉だろうか。味はしっかりしている。

今まで食した宮崎・鹿児島・熊本での生食系の鶏肉の中では一番、しっかりとした味と食感。

結局、二人分を食した。妻が食べられないというので。

ちなみに、鹿児島県では以下のような注意を呼び掛けている。

「たとえ生食用食肉・食鳥肉であっても,子どもや高齢者など食中毒に対する抵抗力が弱い方については,生食を控えていただきたいと考えています」。

鹿児島県や宮崎県のように生食基準を設定していても、他県に比べてはるかに稀であるが、鶏の加熱不足による食中毒事故が両県でも発生していることを忘れてはいけません。

「県民は(カンピロバクターに)耐性がある」というのは都市伝説のようです。

何にしても支払い価格に対して満足できる料理でした。

◇朝食

キンカンがデザートっていうのが良いねぇ。

夕食で鶏肉のタタキを妻の分も食べてあげたので、苦手な納豆を妻に食べてもらった。

(作成中)鹿児島県指宿,桜島,霧島,温泉巡り2024年2月

・2024/02/18月よみ by GET54(鹿児島空港)

温泉記事

・2025/01/12霧島温泉,湯之谷山荘(鹿児島県)温泉分析書2通を確認。地鶏のタタキは生食基準合格鶏肉か。湯川内温泉かじか荘のこと。

・2024/12/22鎌田温泉尾瀬の湯(群馬県)道の駅尾瀬かたしな

・2024/12/18【温泉の資格とお勧め書籍について紹介を追記】【源泉かけ流しという表示だけで温泉を選んでしまっている方向け】温泉入浴効果を期待するなら“温泉の鮮度”と“還元力”を確認すべし。

・2024/03/24水上高原上の原温泉,水上高原ホテル200宿泊記。源泉の温泉分析表と浴槽の温泉分析表のデータが違う件。

・2024/03/10稲取温泉,はまべ荘(静岡県東伊豆町)伊豆稲取地キンメの1kgオーバー

・2024/02/03温泉の資格取得。温泉観光士,温泉名人検定,温泉ソムリエ,温泉ソムリエマスターの違い。日本温泉地域学会,日本温泉科学会,日本温泉協会

・2023/08/17温泉分析書マスターが語る。“p.H.”を「ピーエイチ(ピーエッチ)」と読むか「ペーハー」と読むか。「ピーエイチ(ピーエッチ)」と読まないと若者には通じない?。

★・2023/02/21東北厳冬の秘湯4日間で復路欠航顛末記,秋田空港の冬の欠航率が高い件,不老ふ死温泉,新玉川温泉,乳頭温泉鶴の湯,酸ヶ湯温泉,谷地温泉,田沢湖,